孔孟之乡网消息 济宁市泗水县泉林镇泉群、古卞桥两景区点,日前被纳入大运河申请世界文化遗产项目,这是济宁市第二批被纳入大运河申遗的5个项目之一,济宁市共有28个大运河申遗项目点,首批共23个项目点。

泉林泉群位于泗水城东25公里陪尾山下,为古老泗河的发源地,是国家AAA级旅游景区和省级水利风景名胜区,因名泉荟萃,泉多如林而得名。

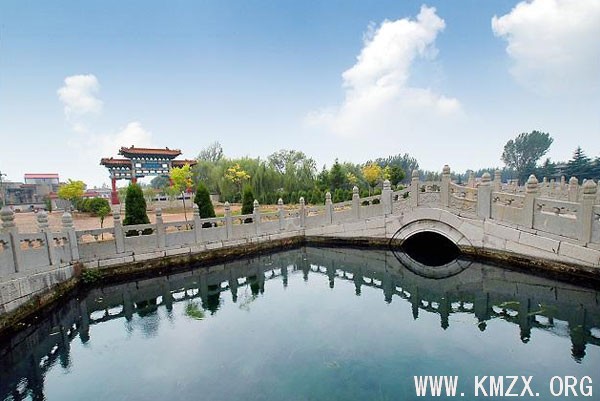

泗水泉林泉群

据清光绪《泗水县志》载,泉群有名泉七十二,大泉数十,小泉多如牛毛。在约三公顷的土地上,百泉正出、悬出、穴出,如星、如云。或流出于石窦间,或隐现于沙土内,或为浅池,或成深潭。泉大如虎口,泉小如豆粒。波涛潆洄,如流烟之作阵;涌腾吼怒,如翻雪之成堆。五步成溪,百步成河,不以潦而盈,不以旱而涸,穷古至今,滔滔不绝,汇为巨流。泉水涌珠喷玉,澄清如晶,泉中水藻,青翠如梳,随波飘荡,如绘如织。那别具风韵的泉景,含景致于深处,藏秀气于内在,令人心旷神怡,流连忘返。

泉林优美的自然水景奇观,曾招徕了历代众多的文人墨客、帝王将相来此驻跸,并留下了大量的咏泉诗章,儒家学说的创始人孔子曾临泉兴叹曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”为纪念孔子观泉,后在此立碑记之,北魏地理学家郦道元誉泉林美景为“海岱名川”。唐代大诗人李白留有“秋波落泗水,海色明徂徕”的咏泗河佳句,南宋学者朱熹有诗“胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新,等闲识得东风面,万紫千红总是春”脍炙人口,留芳古今。清代康熙、乾隆二帝南巡,十次驻跸泉林,写下了著名的《泉林记》,乾隆对泉林情有独钟,九次驻跸,共作诗118篇,题楹联15幅。

卞桥位于泗水县东部泉林镇卞桥村东,是国务院第六批全国重点文物保护单位。该桥跨泗河之上,因为泉林一带古为卞国,故名“卞桥”。相传每到中秋之夜,桥下水中出现双月,名“卞桥双月”,又称双月桥,旧为“泗水十景”之一。卞桥造形雅朴,雕饰精美,是山东省现存最古老的桥梁,也是与河北赵州桥,泉州洛阳桥,漳州江东桥,北京卢沟桥齐名的现存古老石桥。

泗水古卞桥

古卞桥呈弧形,为东西走向,三孔联拱券砌,泉林之泉水经古卞桥之下入泗河。桥长24米,宽6米,两端各有引桥35米。三孔拱形石桥洞中间大孔高约5米,东西两个小孔高约4米,中孔跨径4.5米,拱脚厚0.5米,拱顶厚0.4米。中孔拱券顶刻着“卞桥镇重修石桥,自(金)大定二十一年(1181年)八月一日起工,至二十二年四月八日讫。谨记”字样。

古卞桥桥头各有一对大型石狮,相向蹲踞于须弥莲花座上,神态威猛,形象逼真;桥墩下部为梭形迎水;拱脚处有莲花座,花瓣肥厚圆润,带有显明的晚唐风格,托石以下部分应为晚唐建筑;拱顶上镶有透雕龙首向南北探出桥外0.6米,深目高鼻,旋毛飘然耳后,作张口状,口内或含宝珠,或含游鱼,形态多变,神采各异;桥面两边各有14根望柱和13块栏板,柱顶均为细雕云头,栏板和14根望柱。望柱为长方条石柱,顶部刻方莲图案;栏板四周饰平面线刻云水花纹,中间刻有人物、花卉、珍禽、异兽、云水、山石、建筑等浮雕,内容丰富多彩技法精湛高超,其中“太公钓鱼”、“卞庄刺虎”、“周处除三害”、“松下问童子”等浮雕形象逼真,具有很高的艺术价值和欣赏价值,是石雕之珍品。

桥下绿水长流,碧波荡漾。 卞桥集数学、力学、美学于一体,具有很高的历史价值、艺术价值和科学价值。它造型美观,建造精工,石刻采用线雕、浮雕、透雕、整体雕等技法,集古代雕刻艺术之大成。它布局巧妙,结构合理,设计精心,整座桥浑然一体,坚固异常。虽然历经800多年的风雨沧桑,主体建筑除桥面、望柱、栏板外,基本完整无损,仍然可以通行车辆。

2010年12月以来,国家文化遗产研究院考察组、济宁市文物局多次对泉林泉群和卞桥进行考察,重点考察了保存状况、文化遗产价值、与大运河的关联,了解了泉林泉群开发规划,充分肯定了泉林泉群和卞桥保护工作,认为具有较高的文物价值,是注入大运河的重要水源地。考察组在深入调研后,将泉林泉群和古卞桥纳入了大运河申遗项目,并对下一步保护和建设工作提出了具体要求。

2013年国家文物局将再次对项目考察,最后由世界科教文组织古遗址理事会对项目进行最终评审。