立春是中国人几千年来重要的节气。《礼记·月令》中说:“立春,正月节。立,建始也,五行之气往者过来者续于此,而春木之气始至,故谓之立也,立夏秋冬同。”在古代中国,立春不但是节气与农时,也被赋予维护政治与伦理的作用。

古代中国在立春那天是要举行节日祭祀活动的,与我们今天过春节的热闹程度大致相当。周朝时,天子在立春前三日开始斋戒,到了立春之日,亲率文武百官祭祀迎春,赏赐君臣,施惠百姓。所以,古人把立春视为一年的开始,立春那天过春节,而农历大年初一,则被称为“元旦”。

1912年1月孙中山在南京就任临时大总统,建立了中华民国。为了“行夏正,所以顺农时,从西历,所以便统计”,决定使用公历,定公历1月1日为“新年”,还不是称“元旦”。1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一次全体会议,决定采用世界通用的公元纪年法,将公历1月1日正式定为“元旦”,农历正月初一改为“春节”。

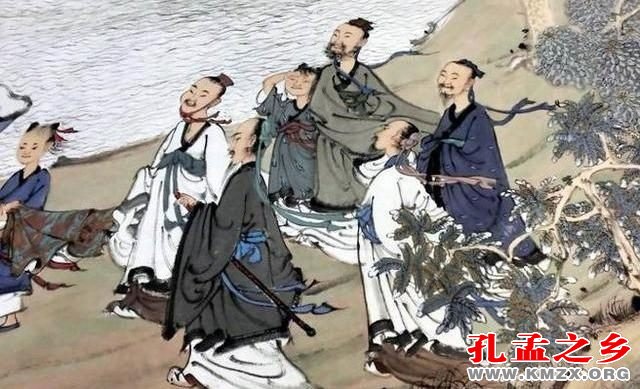

孔子在立春这天会有什么想法呢?整部《论语》中,有关春天的语句只有在《先进篇》11.25节,子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”夫子喟然叹曰:“吾与点也。”这段话译成白话文就是:孔子让学生子路、曾晳、冉有、公西华各自谈谈理想,曾晳说:“暮春三月时,穿上春天的服装,我邀上五六位成年人,六七个少年人,去沂河里洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,然后一路唱着歌走回来。”孔子听后,喟然叹息说:“我的理想和曾晳相同啊。”

曾晳所描绘的是一个自由、平等、康乐、和谐的理想社会,只有实现人与人之间的自由与平等,才能实现社会的康乐与和谐,这正是孔子提倡“恢复周礼”和“礼乐治国”所希望达到的和谐社会,所以孔子赞同曾晳的观点。原来孔子心中的春天,就是像春天一样风和日丽的和谐社会,在这个社会中,每个公民自由与平等。

什么是自由与平等?引用孟德斯鸠《论法的精神》里的这句话——一个公民不惧怕另一个公民。每个公民在这个社会中,只要遵纪守法,就能享受心境平安的心理状态,就能实现像曾晳所描绘的生活理想。

不知为什么,每次读到“孔子喟然叹息”,我总是抑制不住长叹一息,从胸中呼出一团莫名其妙的气息……