只有小学文化的古稀老人,历时6年遍访大汶口这个古镇上的老人,查看各种文物古迹,搜集了比较详实的资料,其间四易其稿,最终完成近10万字的《古镇见闻录》,为大汶口文化的研究提供了宝贵的民间资料,这位传奇老人就是岱岳区大汶口镇的李培均。

退休后搜集古镇文化

近日记者来到李培均家中。李培均老人虽已是80岁高龄,但腰板依然挺直,思路也很清晰。

他告诉记者,他是土生土长的大汶口人,小时只读过时间不长的小学。1990年退休后他到了泰安三中做传达工作,学校订的很多报纸、杂志都是由传达分发的。这就让他有了学习的机会,每天报纸送来他先睹为快。“当时,看到报纸上说很多地方都在发展旅游,我就一直在想,大汶口文化在全国都很有名,如果把大汶口文化搜集起来,对大汶口开发旅游也肯定会有帮助。”李培均说。

说干就干,他在看报纸时便留意关于大汶口的新闻,见到有价值的资料后,便誊写整理下来。

古稀年要为古镇写书

为了尽快写成书,就从自己最熟悉的大汶口近代历史开始写起。为了能够最大限度地还原那段历史,李培均找到很多比他还要年长的老人采访。

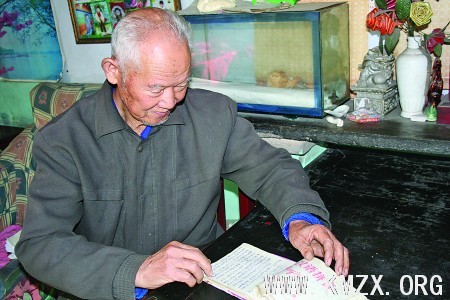

很多时候为了求证一个细节,要跑好几趟才能见到人家。采访一回来,他便伏案写作。“每次动笔写作之前,我都要先构思好整个事情的来龙去脉,理好思路,由于文化水平有限,很多时候想写的字不会写,便拿来孩子的字典,不会写的字一个个查询,像小学生做功课一样。”李培均笑着说。

李培均的儿媳妇贝女士说,老爷子做事情很执著,儿女们很早就已经搬到泰城去住了,大汶口老家就剩下老两口,家里人几次三番要把他接到城里享清福,但被老爷子一口否决。因为他惦记着要搜集资料写他的书。

李培均还遍访了大汶口镇的古迹。岱岳区大汶口镇政府工作人员苏伟丽介绍,大汶口的景点并不集中,有些景点之间距离较远,有时为了看碑上一个字的写法,当时已经70多岁的李培均老人就骑自行车一个人去考察,大汶口镇大大小小的景点都留下了他的足迹。6年时间,李培均终于写出了第一稿《古镇见闻录》。

凝聚6年心血的书籍手稿用了十多个这样的本子

老人著作启发园区规划

在一个柜子的抽屉里,李培均拿出了他的手稿,记者看到,手稿全部都是用汉语拼音本装订起来,封面和封底都用牛皮纸包上了封皮,整个手稿整整用了十多本汉语拼音本。

翻开手稿,只见密密麻麻的文字记录在本子的反面,并且还有很多修改的地方。李培均说,第一稿写出来之后,他便拿着手稿去找时任村支书李太秀看,李太秀看了之后大加赞赏,说一定要把书稿印出来。书稿拿到打印店里,最少100本人家才给开机印刷,每本6元钱。李培均自己出了300元,李太秀和另外两人资助了300元,这样印出了100本书。李培均说,拿到书稿后,心里十分高兴,每逢亲朋好友尤其是年轻人来做客,都会让他们带回去几本看。

李培均并没有就此满足,在与很多老人聊天中,他又了解到很多故事,觉得很多东西还没有写出来。此后,李培均四易其稿,加上了大汶口钱币沿革、山西会馆等内容,还依据掌握的素材,亲手画了一幅大汶口古镇的剖面示意图。

能够帮助大汶口借助文化资源开发旅游是李培均最初写作的一个重要动机,让他没有想到的是,2009年在全市都在提倡大力发展文化产业的大背景下,最初的梦想终于成真。参与大汶口文化产业园项目规划的苏伟丽说,虽然这本书的内容来源大都是历史传说和故事旧闻,但在大汶口文化产业园规划过程中,老人的《古镇见闻录》还是给规划者带来很大启发。现在,整个大汶口文化产业园的规划初步方案都已制订完毕,里面涉及的很多地方在老人的书中都有体现。