听说在学生们的课本里,正在缩减鲁迅先生文字的分量质量与数量。为什么呢?因为当下的中国,又到了最为需要鲁迅的时候。需要,是处于危急之中的中华民族命运的需要;而对于鲁迅文章的删刈,则是持鞭驭使奴隶者的删刈。

鲁迅先生曾经梦想着自己文字的“速朽”,速朽于“地火”喷发后的重建。但是,“老调子”非但没有唱完,而且正在改头换面、变本加厉着。曾经让他几乎窒息的鲜血,更加地淤积起来;维持生存的呼吸的孔道,也空前地被一个个地堵死;那种围观的麻木,那种沾着人血的馒头,还在一一地上演、重复、甚至“青出于蓝”。有毒的雾霾,更重于“风雨如磐”的故园。

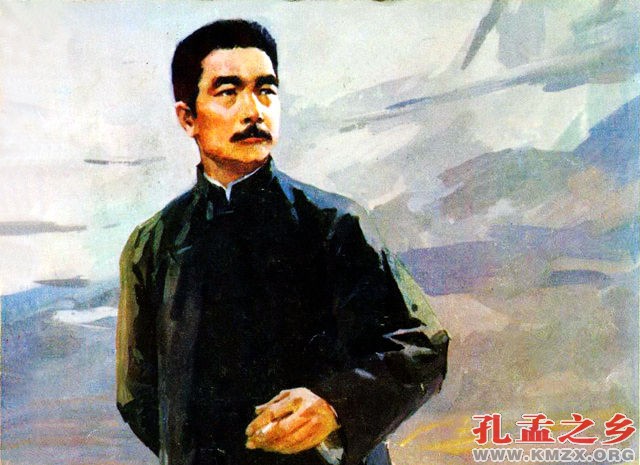

上个世纪的二三十年代,鲁迅就已遭到过一波又一波的围剿与诅咒,前方后方,左的右的。在这个怀着大爱为弱势者呐喊了一生的人去世八十周年的当下,他又在被人们遗忘与记起、践踏与学习。我们可以为那个金氏三胖避讳,让全国的网络不能出现对这个独裁者的批评。但是我们却不知珍惜我们的鲁迅,还要想着法子让民众忘记他(忘记不成便去贬低他)、作践他。

大前天的凌晨三点多,站在五楼的东晾台,我看到半个月亮,寂寞地却又清晰地张望于东边的天上。而它的身下,就是浓重无际又气势汹汹的雾霾。那一刻,是有震撼在颤着我的心,仿佛让我看到了两种时间的同现或曰衔接:现实的雾霾,再是气势汹汹,也是有限的、短命的,而清朗的未来,是谁也挡不住的。那样重重包围着我们的霾势,我们只是站得稍微高一点,便可看见清爽而又镇定的明月。只要蛮横的霾无法抹杀日月,也就无法抹杀光明。

鲁迅是在五十六岁的时候离世的。难道,我们非要在他五百六十岁的时候,还要像今天这样急切需要他的思想与精神遗产吗?地下的鲁迅注定是不能含笑的了,他与我们同在于霾中。只是,我们,应当有着像鲁迅一样陷于霾中的清醒,并存有改变的志向。中国,还有着另外一种传统,“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人”!(鲁迅语)