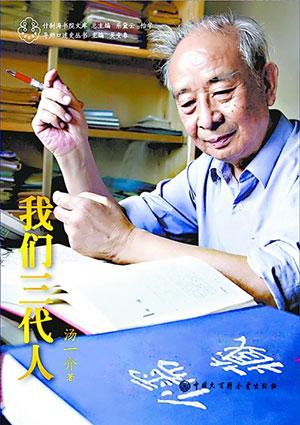

《我们三代人》,汤一介著,中国大百科全书出版社,2016年1月版

“老汤这本书,把我们这个时代知识分子的交往和心态真实地记录下来了。”乐黛云戏称丈夫汤一介的遗作《我们三代人》是“抽屉文学”,原因是这部汤一介先生本人的口述史著作,早在2003年便完稿,始终未能通过审查,便一直放在抽屉里,最近才由中国大百科全书出版社首次出版。

11月15日上午,在什刹海书院举办的“国学大师汤一介遗稿《我们三代人》出版座谈会”上,乐黛云先生在北京大学哲学系主任王博的搀扶下进场并发言,干春松、杨立华等汤门弟子悉数出席,并就此书的出版情况进行讨论。

一、“事不避难,义不逃责”的汤氏家训

“三代人”写的是祖父汤霖、父亲汤用彤与汤一介本人的身世经历、人物关系及学术著述等内容。乐黛云把这本书的内容总结为“四个历史”:一部容纳诸多“事件”的历史、一部学人的精神史、一部知识分子的心态史和一部知识分子的交往史。

说是一个“事件史”,汤一介先生在本书自序中曾经提到:“只是想通过一些具体的事,写出我们这三代不过是众多‘诗书之家’中的一家,而且我们这一‘诗书之家’到我之后就不能再继续了。”这个“诗书之家”的十六字“家训”——事不避难,义不逃责,素位而行,随适而安——即出自祖父汤霖画的一幅《颐园老人生日䜩游图》之自序。

作为与汤一介有着“特殊感情”的弟子,王博认为汤一介先生身上体现了“汤氏家训”中“事不避难,义不逃责”的精神:“孔夫子最怕的是‘德之不修,学之不讲’,汤先生也是如此,于德,他能承担、有包容、能反思;于学,他能独立、重返本、能开新,这是一个‘新轴心时代’的学者均应具备的品质和能力。”

“我认识的汤先生,从来都是一个‘不过分’的人,这本书也是。”王博说。

二、罪己:三代人的传承与张力

干春松认为,这本书的价值则在于它是“一个理解百年学术史与文化史的线索,也是理解百年政治史的重要角度。”而在北京大学英语系教授赵白生眼中,这本书的真正价值正是在于它是“一本真正的忏悔录”,体现了“三代人之间的传承与张力”,而这种“张力”正是中国儒家“罪己”的传统。

《䜩游图》是汤一介看过为数不多的能反映祖父思想的文字,他觉得祖父“大概是一位淡泊于功名利禄且不甚喜游乐的读书人”,但也希望“立功立言”。赵白生认为汤霖此文的关键便是“内惭”,因其“学不能成名,宦不能立业”,此是汤霖之“罪己”。

这种“张力”还体现在汤一介对父亲汤用彤的评价中。汤用彤是蜚声中外的哲学史家、佛教史家、教育家,汤一介用颇多笔墨回顾了父亲的人品、个性及学问成就,同时客观讲述了父亲晚年的思想变化。“汤家三代的反思意识都非常强,汤一介写出了汤用彤的过,写得十分晶莹透亮,不掩盖,不含糊。杨沐也写过《忏悔录》,但真正能做到忏悔的是汤一介,他敢于把家人的孤陋抖搂出来。”赵白生说。

这本书最令干春松印象深刻的,便是汤先生对“梁效”(谐音“两校”——清华北大两校大批判组)的回忆,这可以说是汤先生一生思想之累,也是汤先生对于此事原委的首次公开披露。汤一介在《我与“梁效”》一文中写道:“任何人在他的一生中总会犯这样那样的错误,有些错误会得到别人谅解,甚至自己也可以原谅自己,但是有些错误是不会得到别人谅解,自己也不能原谅自己。我参加‘梁效’是属于后一种情况。”

“说到那个时代的行为,大部分人都是怪外在的东西,怪环境、怪别人、怪领导,而汤先生是怪罪自己的。”赵白生说。

三、在“述”中“作”一种典范的传承

北京大学哲学系杨立华追随汤一介先生读书二十多年,他觉得自己通过这本书,“看到了更饱满的汤先生。”

“这是三代人的传承,也是三代人的传奇。”与其他人不同的是,杨立华在这本书中看到了东西方文化传承的差异性:“弗洛伊德在讲摩西与一神教的时候提到过的‘弑父’原型,后一辈人只有在打倒前一辈人的时候才能出现真正的主体性。前辈出现的伟大学者,将对后世学人产生巨大的影响,也带来巨大的焦虑。但在汤氏三代人的传承之中,我看到了影响,却少见影响带来的焦虑,中国人正是在‘述’与‘作’的紧张关系中,将‘述’发展成创造性的‘作’,这是一种典范的传承。”

汤一介先生曾主持的中国文化书院、什刹海书院、以及晚年发起的三智书院、《儒藏》研究中心的相关代表亦就此书发言,这些实体性的书院及丛书编纂,体现了汤一介晚年的主要成就。中国社会科学院哲学研究所研究员陈静说:“汤先生是幸福的,他把自己想做的事情都做了。”