孔孟之乡讯 刘承闿篆书、行书精品展近日在济宁市九如画廊展出。本次展览持续至8月31日结束。

据刘承闿先生介绍说,汉字是全世界创造年代最早,使用人口最多,分布地区最广,通用时间最长的文字,是全世界独一无二的见形知意、望文生义的文字。篆书,作为中国古文字阶段发萌最早并具有独立意义的字体,无论在中国书法史还是在古文字的发展、演变进程中,都具有非常重要的地位。

本次刘承闿书法作品展,精品琳琅,佳作纷呈,特别注重笔墨技巧的大胆探索和个性风格的适度张扬,反映了当代篆书、行书艺术繁荣发展的可喜局面。本次篆书、行书作品展是一次高水准、专业性、与时俱进的展览,必将为推动济宁市书法艺术的发展起到积极的作用。

刘承闿,字承戡,原名刘恩敏,朱复戡赐名“承闿”(沿朱老笔名之一‘虎闿’)1940年生于山东济宁。曾任山东省济宁日报社编辑,研究员。现为中国书法家协会会员,济宁市书法家协会副主席。1965年毕业于南京大学,曾任南大美术社团团长,曾任地质部海洋研究所工程师,济宁市工艺美术厂工程师,济宁金石书画会会长。

刘承闿原在广东某单位搞海洋研究工作,1973年改行在工艺美术厂搞设计,同年拜师金石书画大师朱复戡先生攻《金石学》、《古文字学》。擅篆书、篆刻、草书,所书钟鼎铭文、秦诏量瓦及所刻古玺汉印、古朴典雅,厚重遒劲;其行草书取法二王,谨饬雄浑,笔势奔放,具金石气。苏局仙老人为其题诗曰:”老眼虽昏认识真,纯青火候可迫神,胸中自有千秋志,凌厉无前追古人”。上世纪八十年代始即应邀为各大展赛题词,为各博物馆、纪念馆、各大碑林,名胜古迹及各书法作品集题写作品,如黄河碑林、翰园碑林;周恩来故居、许慎纪念馆、蒲松龄故居,南湖革命纪念馆;《全国楹联荟萃》、《唐诗三百首四体书法艺术》等。他对书道亦颇有见地。他认为学书要取法高古,更要有鲜明的民族性,体现出中国气派。书法擅篆、草及行书。作品入选第一、三届全国书法篆刻展览,河南“国际书法展览“,“国际临书大展“等。1987年在上海举办的“书苑撷英“书展中,篆书、行草书法作品同时入选,被评为全国37位优秀中青年书法作者之一。有的作品被收入《全国百幅优秀作品选》。其作品被黄河碑林、翰园碑林、神墨碑林等刻石。亦擅篆刻,多以钟鼎文入印。撰有《草书述要》等。作品、传略辑入《中国现代书法界人名辞典》、《当代中国书法艺术大成》、《中国书法家协会会员名鉴》、《中国当代艺术界名人录》等。

执笔如刀 运纸如石

——写在济宁书法家刘承闿篆刻、行书作品展出之际

喜闻刘承闿先生近日要筹办暑期篆书、行书作品展,记者就此次展览采访了他。

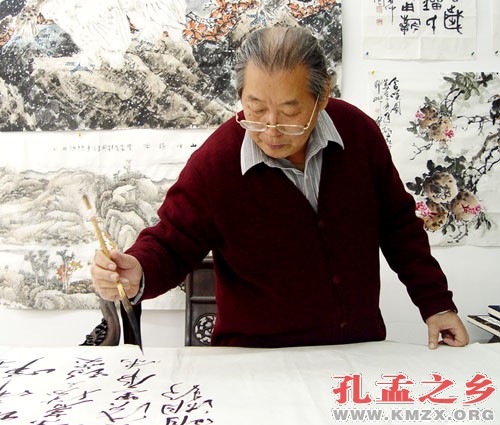

采访约在九如画廊,一进门,客厅里摆放着一张条案,上面铺着宣纸,搁着笔墨、砚台、还有几方自制的印章。刘承闿穿着棉麻衬衣,神态亲切、平易近人,说话时,一举一动,透着文人的风雅。

据悉,此次“刘承闿篆书、行书作品展”在九如画廊展出,从6月18日起至8月31日止,为期两个月,展出刘承闿先生篆书、行书近百余幅。这些作品秉承传统艺术形式,却时时透出现代之意,展示了刘老用传统经典书法与篆刻的表现,极具当代与个人风貌的历程。

刘老擅篆、草及行书。作品入选第一、三届全国书法篆刻展览,河南“国际书法展览”“国际临书大展”等。1987年在上海举办的“书苑撷英“书展中,篆书、行草书法作品同时入选,被评为全国37位优秀中青年书法作者之一。有的作品被收入《全国百幅优秀作品选》。其作品被黄河碑林、翰园碑林、神墨碑林等刻石。亦擅篆刻,多以钟鼎文入印。撰有《草书述要》等。作品、传略辑入《中国现代书法界人名辞典》、《当代中国书法艺术大成》、《中国书法家协会会员名鉴》、《中国当代艺术界名人录》等。

“非枯非润、非曲非直”是篆书线条的至高境界。刘承闿先生精通于古文字,且对其有着严谨的坚持,讲究文字要有考据。作品在空间上留有余地,“疏可走马、密不容针”。线条松弛有度,动静结合,似有规律又似无,有着难以言喻的妙处。印章周围的星星点点,是他刻意制造的破残,显示出沧桑感,也让线条更为灵动。外实内虚,以实衬虚。

刘承闿先生今年76岁,最大的感受是“时间太紧张,事情永远做不完”。尽管篆书作品广受好评,他自己却总不能满意,每次在展览上,都在挑自己的毛病。艺无止境,就像刘承?老先生说的:“岂能尽如人意,但求无愧我心吧!”

此次刘承闿先生的篆书、行书展览,将为济宁人民献上一份不一样的高品质的书法艺术盛宴。