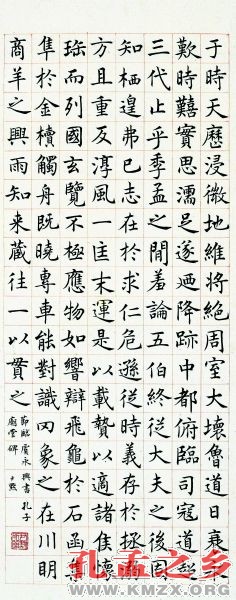

沈尹默临虞世南《孔子庙堂碑》

《孔子庙堂碑》为虞世南六十九岁时撰文并书。原碑立于唐贞观七年(公元633年)。碑文记载唐高祖五年封孔子二十三世后裔孔德伦为褒圣侯,及修缮孔庙之事。

唐楷当中被提及最多的要数颜柳欧,三家之外,禇遂良在当代也得到一定的关注。唯独对虞世南《孔子庙堂碑》较为忽视,既无标准甚至森严的法度,也没有特别轻快的快感。实际上,这正是临学虞世南书法存在的难度。

不妨从沈尹默的临作来获取一些启示。

沈尹默是近代书法重镇,一生勤勉。在思想理念和艺术实践上,和元代赵孟頫有很多相似之处。赵孟頫提倡“复古”,沈尹默是“回归”;赵实践的是“晋韵唐法”,沈尹默也是如此,终身躬行。最有意思的是,赵和沈的书法都存在一个“俗化”的问题。不同的是,赵孟頫所面对的是尚意到了狂荡无法的程度,沈尹默面对的则是晚清以来一直盛行的碑学,从生气远出到状若算子,因为刻意模拟风化剥蚀而积弊甚深,雕饰成病,远离书写性。沈尹默适时地祭出“二王”作为大纛,而且身体力行。赵孟頫行书宗法“二王”,楷书主取李邕,实际上写的是行楷书。沈尹默一边回归“二王”,同时在唐楷方面花了很多功夫,归结为对“法度”的重视。虽说,唐代尚法,实际上在不同时期有不同的时代特色,各人有各人之法,所以,现今看到的唐楷风格跨度极大,决不能用一种思维来对待。

沈尹默花功夫最多的是褚遂良。其个人楷书面目中褚的影子最多,而在临其他家唐楷之时,褚氏笔法也会不由自主地流露出来。

相比原碑而言,临作(图1)增加了界格,变成了竖幅形式,已经是一种有意识的创作。用笔极为严谨,结体端庄等大,原碑中的一些圆转处理变成了方折,很多起笔,如第二列“时”字,第五列“末”字,第六列“极”字,形成了尖薄的习气,这是从《阴符经》中吸收来的。像第二列“叹”字的短捺改成长捺,乃明显的褚法。转折和笔法的改变,使得整体气息不够圆融。

临作(图2)是册页形式,同样也有界格,但较(图1)更接近原碑。开篇“孔子庙堂碑”五字,笔墨有意浓重,不但不显突兀,反倒和原碑的风化剥蚀暗合。字形大小变化不受界格限制,增加了对比。像“司”字的竖弯钩,“恭”字“心”部中竖画的弧度,都是明显的褚法,不自觉地流露出来。

同一个书家,同样的范本在不同时期的临作,是一种很有意味的对比,可以看出书家在求索过程中的调整变化。

沈尹默临虞世南《孔子庙堂碑》

《孔子庙堂碑》为虞世南六十九岁时撰文并书。原碑立于唐贞观七年(公元633年)。碑文记载唐高祖五年封孔子二十三世后裔孔德伦为褒圣侯,及修缮孔庙之事。

虞世南《孔子庙堂碑》(局部)

小贴士

1、《孔子庙堂碑》,笔画轻细但不弱,结体有妩媚之姿但不俗,下笔要刚劲,更要干净,方能有清气。

2、气息清雅最重要。想有清气就要在点画上注重微妙之处。临写此碑切记“柔中见刚,刚柔并济”八字要旨。

3、临习时,可以从“圆、丽、清”三字入手:所谓圆,就是用笔主圆,感觉气息流畅,点画饱满,字形圆转,通过篆籀笔意来体现“圆浑”,虞世南的楷书则是“圆秀”。除了笔画的圆润之外,更主要是气息上的圆融;所谓丽,通俗地讲,就是美观、俊秀。唐楷字形较之魏晋墓志要大,一旦字形变大,气格就会随之豪放。当然,也不能仅仅以字形来论,禇遂良的字形即使放大,依然是“美人婵娟”。这一点恰恰说明,禇遂良继承了虞世南秀逸的一面。当然,书家的字不能只做到外形漂亮。“丽”包含的是一种特殊的内在气质,字态有万千变化,充满活力;所谓清,就是指气息。书法气息分为清中清、清中浊、浊中清、浊中浊四类,最好是清中清。《兰亭序》是清中清,《孔子庙堂碑》是浊中清,因为经过镌刻难免会有变形。但不要忘了,唐代的刻手并非北魏时那些民间工匠,高手多,因此,像禇遂良这类风姿绰约的楷书亦能被表现得淋漓尽致,纤毫毕见。尽管是碑刻,由拓本观之,仍能感受到清雅、秀媚、舒展的流动气息。