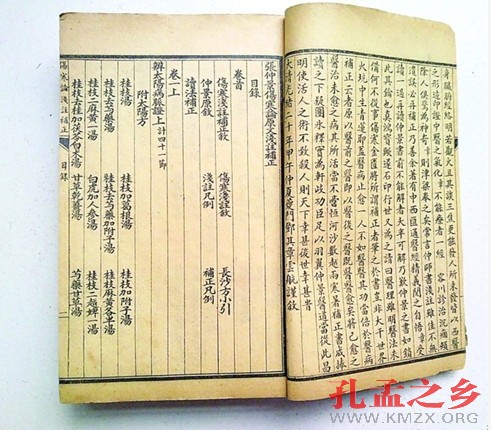

如果说,伏羲、孔子对于《黄帝内经》还仅仅限于间接的影响的话,那么王叔和对于中国医学发展的发展则是做出了不可磨灭的贡献。生于山阳郡高平县,也就是今济宁市邹城、微山一带的王叔和,是魏晋时期著名医学家,官至太医令。王叔和在中国医学发展史上的贡献和两部书是分不开的,一部是《伤寒杂病论》,另一部是《脉经》。《伤寒杂病论》是东汉时期,临床医家的杰出代表张机,在前人的基础上,结合个人长期行医的实践经验撰集的一部划时代的医学著作,但可惜的是成书以后,当时不但没有得到很好的流传,而且不久原书就出现了残缺。《南阳史话》记载:“《伤寒杂病论》原书16卷,因战乱书籍曾经散失,现存的著作是经西晋太医令王叔和整理的。”王叔和任太医令之后,便着手整理古代的医学典籍。由于战乱频繁,不少医学手稿散失佚落,或残缺不全。王叔和首先将张仲景的《伤寒杂病论》遗稿整理、编次、校订、补充,去芜存精,并补入《辨脉》《平脉》《伤寒例》三篇内容,析为《伤寒论》与《金匮要略》两书,使这一名著得以流传。王叔和补入的内容,是汉晋之前医学理论与实践经验的总结,是六经辩证论治的要领,从而奠定了中医科学辩证论治的基础。王叔和与张仲景的渊源颇深,不但为他整理了医书,还为我们留下了最早的关于张仲景的文字记载。王叔和在《脉经》序里说:“夫医药为用,性命所系。和鹊之妙,犹或加思;仲景明审,亦候形证,一毫有疑,则考校以求验。”《伤寒杂病论》成书近两千年的时间里,一直拥有很强的生命力,它被公认为中国医学方书的鼻祖,并被学术界誉为讲究辨证论治而又自成一家的最有影响的临床经典著作。这部书得以流传到今天,王叔和功不可没,用清代名医徐大椿的话说,就是“苟无叔和,焉有此书”。

王叔和的另一大贡献是著《脉经》一书。我国脉学发源较早,春秋战国时期的医书《内经》《难经》中就有诊脉的记载。魏晋之前,名医扁鹊、张仲景、华佗对脉学均有建树,但脉学资料凌乱,缺乏系统的总结,无法被世人采用。王叔和在总结前人脉学理论的基础上,广征博引,“采摭群论”,深入阐明病理,结合人的生理及各种征候进行系统研究,完成《脉经》巨著,可谓集古代脉学理论之大成。王叔和在《脉经》一书中,不但详细阐述了脉象与生理、病理变化的关系,提出了“三部九候”的切脉新方法,而且主张辨证施治。他提出病有可发汗症与不可发汗症,可吐痰与不可吐痰症,可灸症与不可灸症,可刺症与不可刺症等,并加以论述,发展了张仲景的辩证论治思想。

在《脉经》一书中,王叔和还收集整理了春秋末年名医扁鹊及东汉外科大师华佗的遗文,将其作为独立篇收录在书中,定名为《扁鹊、华佗察声色要诀》,共75条。此前,对于扁鹊的事迹,人们只能从《韩非子》《战国策》《史记》等书中去了解,而不知道他还有著作;作为名医华佗虽有《隋书·经籍志》《宋史·艺文志》记载他编写过多种著作,但一个字也未能流传至今。如果没有王叔和对医学典籍的整理,扁鹊、华佗的遗文将全部灭于漫漫岁月中。