■ 印象:

他把生命、诗性和情怀注入每一尊雕像

2011年新年伊始,在国家博物馆北广场上,一尊高达9.5米的孔子雕像出现在人们面前。这位在中国人心目中的圣人面对长安街,长髯垂胸,衣袂飘扬,表情慈爱祥和,目视远方。雕像的身体部分以简朴、抽象的手法将人体的结构融入自然的山石形态当中,气势磅礴,雄浑古朴。基座上由著名文化大师饶宗颐题写的“孔子”两个大字格外醒目。

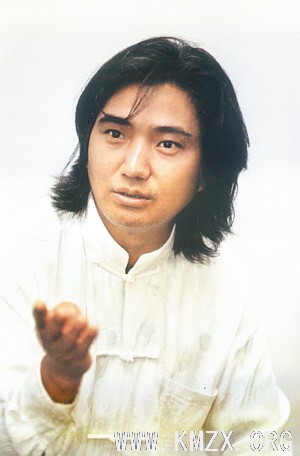

能雕出这样一件伟大作品的艺术家是个什么样的人?经过多方联系,我们终于找到了雕像的作者——中国艺术研究院美术研究所所长、中国雕塑院院长吴为山教授。

艺术天才经历曲折

春节前夕,我们专程到北京采访吴为山教授,一踏进中国雕塑院,就立刻被厅内大大小小的雕塑作品所吸引,孔子、老子、弘一法师、鲁迅……无一不是活灵活现、栩栩如生。在楼梯的拐角处,我们意外地发现了一位天津人非常熟透的人物,这不是马三立吗?瞧,他静静地立在那儿,瘦削的身材,细长的脖子,一脸俏皮,伸出一根手指正“逗你玩”呢!

应该说,吴为山是一个艺术天才,可他的成长经历却颇为曲折,上世纪60年代出生于书香世家的他,童年是在毛主席语录和父亲教他背诵的唐诗宋词的双重熏陶下度过的,两次高考,都因一分之差而落榜,之后到无锡工艺美术学校学泥塑,却意外遇到了最好的老师,为他日后的艺术之路打下了坚实的基础。他永远不会忘记,那一年,大学梦成了泡影,他彷徨、消沉,是父亲的诗激励他“大江放眼快扬帆”。多少年来,吴为山把父亲的教诲作为一种动力,每念及此,脑海中总是浮现出第一次由苏北横渡长江的壮阔之景,浪淘尽,滚滚东流……

中国古典诗词的意境和情怀为吴为山的艺术人生打上最初的底色。后来,当他终于读了大学,又游学、讲学于欧洲与北美,饱览了世界各地风格迥异的雕塑作品之后,提出了“意,发于心,成于像,以有限追无限,则有限即无限”的写意雕塑说,被艺术家熊秉明称为“中国艺术的真精神”。

著名物理学家杨振宁在为吴为山文集《雕塑的诗性》所写的序言中说:“……从老子的恢弘宁静,到鲁迅的沉郁峻切,吴为山一次又一次地从中国三千年漫长而复杂的历史中探索着中国二字的真义。他的雕塑打造了一种神似与形似之间的精妙平衡,而这种平衡正是中国艺术的立足之本。我曾以三个字概括吴为山作品的特点:真、纯、朴。他的每一件大大小小的作品都洋溢着这些特点。”

让每尊雕像都涌动生命

吴为山创作的每一尊雕像,都似乎有生命在涌动。在创作中,他与老子、王羲之、李白、范仲淹、鲁迅、齐白石、冯友兰、费孝通等已逝先贤心灵交流,与季羡林、杨振宁、钱伟长、熊秉明等当代大师同场对话。钱伟长参观他的工作室时,意味深长地说:“这地方外面看起来很小,里面却很深。”

吴为山很健谈,言语中充满诗情,幼时背诵过的那些诗词就仿佛是流经于他心底的潜流,常于呼吸间脱口而出。为数百位中国历代文化名人做过雕塑的他,由于太过投入便常常不知自己身在何处,塑谁便恍如来到谁的时代,边塑边与之对话,仿佛真的和那人有过交往,并且相知很深。我告诉他,用现在时髦的说法,你这叫穿越。他却说,我不是穿越,而是我本来就在那个时代……

看吴为山的雕塑作品,令我们最震撼的其实并不是他的孔子、老子这一类的名人雕像,而是由他创作的活生生矗立在南京大屠杀遇难同胞纪念馆前面的那一组大型群雕!一年前我们到南京参观纪念馆时,还没进入馆中,就已经被这组雕塑感动得泪流满面了。其中《家破人亡》以12米的高度,表现被凌辱的母亲悲痛之极,无力地托着蒙难的儿子向着苍天呼号,嶙峋而沧桑的身躯颤抖着,仿佛在哭喊:被杀害的儿子永不再生,被活埋的丈夫永不再生,悲苦留给了被恶魔强暴了的妻,苍天啊……

吴为山说:“这当是历史与现实、幻觉与真实、灾难与幸福、战争与和平的相遇,其中最为让人悲悯的是根据大屠杀亲历者常志强的回忆所塑,母亲被刺死,将最后一滴奶喂给还是婴儿的小弟弟;最为勾起回忆的是以儿子搀扶八十岁母亲逃难的历史照片为原型的创作;最为令人惊恐的是那被日军强奸的少女为一洗清白而投井自尽;最为引人沉思的是僧人为死者抹下含冤的双目……”这10组21个人物,虚实错落形成悲烈的曲线。雕像为银灰的色质。迥然于见惯了的青铜或古铜色,它是另一个世界,另一个时空冤魂,是弥天恐怖中逃出的难者。为了这组雕塑,吴为山常常在南京38摄氏度高温酷暑的露天里昼夜不停地连续十多个小时的创作,已注定了艺术家情感和民族情感、人类情感的相融,他为此写下这样的诗句:“我以无以言状的悲怆追忆那血腥的风雨/我以颤抖的双手抚摩那三十万亡灵的冤魂/我以赤子之心刻下这苦难民族的伤痛/我祈求/我期盼/古老民族的觉醒/精神的崛起!”

为孔子塑像更在于立碑

当我们谈到为孔子塑像时,吴为山认为,孔子像的意义不言而喻。在时空里,他是云中之巅峰;在文化里,他是和煦之春风。当然,他更是一尊凛然的化石,那仁慈,从脸上道道皱纹中绽出,似山脉水系,流韵弥长。立于现代都市广场的孔子像,倘以相对写实的形体衣纹表现,则在视觉语言上格格不入于现代建筑。古代衣冠是古代文化的样式,它在反映时代精神的同时将封建文化的信息传递给观众。而孔子的概念已超越作为“古人”的孔子,它是跨时空的精神坐标,当是一座文化泰山。今天立像远非“像”的意义,更在于立碑。

采访结束,告别吴为山之后,我们来到了天安门广场东侧的长安街上,一些游人正围在孔子塑像前观赏、拍照。孔子塑像身后,历时3年半、投资25亿元的国家博物馆改扩建工程已全面竣工,新馆建筑面积由过去的6.5万平方米增加到近20万平方米,即将于3月开馆迎客。届时,众多前来参观博物馆的人将首先与孔子相遇……

■ 访谈录

“我经常沉浸在古代时空里”

记者:能否谈谈您的成长经历呢?

吴为山:1962年我出生在一个知识分子家庭,历代是书香门第,在我的祖辈当中,有很多都是私塾先生、教师,我的父亲是一位语文老师。我很小的时候就遇上了文化大革命,1969年,父母下放农村,我也跟着到了农村生活。那个时候,我的课本就是毛主席语录。我父亲却每天早上让我背一首唐诗,背熟之后才可以吃早饭。虽然当时早饭通常只有一碗稀饭,但是没有它也不行啊。只能好好背诗,然后喝了稀饭去上课。我的同龄人中,几乎没有这样的经历。

记者:别人都在背毛主席语录,你却偷偷背唐诗?

吴为山:对,毛主席语录我也背,我也学,但是在父亲的影响下,肚子里的诗歌就多了一些,拿笔也能写诗。会背唐诗三百首,不会作诗也会吟,写诗对我是常有的事。此外,我小时候看到父亲经常抄鲁迅的诗歌,“忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗”。那个时候是不能抄唐诗的,家里就挂满了鲁迅的诗歌。我的父亲很崇拜鲁迅。他经常给我讲《红楼梦》,讲鲁迅。我上小学五年级时他就给我讲“文艺理论”、“细节描写”等等,这都是大学的课程。夏天,在蚊帐里,父亲把关于文艺理论的剪报读给我听。记得初中的时候,给我讲一些古文。我读书那个年代,课本上都是农业机械,语文课本都是革命英雄故事,几乎没有传统文化。但是由于父亲的影响,我对中国的传统文化有着很深的感情,小学起开始学国画和水彩画,在班上我的毛笔字也写得最好。

我家兄弟姐妹7个,但是几个兄长下放农村,远走他乡,在最好的年华没有机会读书,我当时小,跟着父母可以一直读书,直到恢复高考。也正是如此,使我在那样一个时期受到了很多中国古典文化的熏陶,也使我真正地热爱我们的传统文化。

从小我就经常感觉到自己沉浸在古代的时空里,沉醉在古代的诗性文化里。我的记忆常常会混乱,将自己小时候的记忆和民族历史糅合在一起,好像我经历过一些历史事件。直到现在,我还经常做梦,梦到与李白、杜甫、王羲之等一些中国文化高人在一起,仿佛我曾经生活在那些历史文化名人所生活的时代,并且曾经与他们相遇过。

有人讲,我之所以梦到他们,是因为求知欲,要找到良师。

记者:用当前流行的说法,你这叫穿越。

吴为山:我不用穿越,而是我就在那。我的记忆深藏着民族历史的记忆,我的情怀是诗性的情怀,我背了那么多诗。我在北京大学进修过心理学,我对哲学也很感兴趣。所以我思考问题不是线性的,而是回旋的,转折的带有反思的思考问题。所以说,哲理使我们更加智慧,诗性使我们更加单纯,历史使我们更加深邃,现实生活使我们充满了活力,我们要敢于面对现实。

作为艺术家,我经历了从“文革”到改革开放这样的社会变革,正因有比较,我们才能更加珍惜改革开放这样一个美好时代。同时,有比较会使我们的思维更为立体,也充满想象,以陶冶我们丰富的精神世界。

“东西方文化都给我很大启示”

记者:对中国的传统文化您是怎样理解的呢?

吴为山:小时候,我只是听父亲的话,懵懵懂懂地学习中国的传统文化,也不知道这样做的好处,但是后来发现,首先,传统文化里有一种很崇高的人文境界。这种人文境界远离功利,会使人的心灵净化,会使人在人与自然之间找到自己的位置。“众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山。”关于人与自然关系的阐述在古诗当中不胜枚举。其次,中国的传统文化中体现了爱国思想。屈原、文天祥等等,他们的名篇名句中充满了爱国情怀。

此外,传统文化中还充分表现了温润的人与人之间的和谐关系,特别是儒家思想。“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”等等。人与人的关系,人与天的关系,爱国情怀,还有人生的智慧,都是从这些中国传统文化中潜移默化地传达给人们的。

记者:您是如何接触到雕塑艺术的呢? 吴为山:虽然非常喜欢文学,但是1978年高中毕业参加高考,我选择了理工科。因为当时全国科学大会召开,号召要向科学进军。不过我差一分没有考上,我考了319分,在当地320分就可以成为大学的走读生。第二年接着考理工科,又差一分。当时我比较喜欢铁路和采矿,就报了一个铁道学院和一个矿业学院。后来被无锡工艺美术学校录取。这所学校有优秀的民间艺术家,有曾留学于东洋和西洋的老师,我在这个地方学到了很多东西。

1981年,我再一次参加了高考,考上了南京艺术学院和南京师范学院(现南京师范大学),因为当时规定中专生要工作满两年才有资格高考,所以我在南京师范学院上了82天课后又退学。转年我第4次参加高考,考上了中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)和南京师范学院。当时,师范学院的老师挽留我,于是我继续选择南京师范学院学习,毕业以后留校。1990年,我到北京大学进修心理学。

1996年,我有机会到荷兰的欧洲陶艺工作中心进行艺术交流。这个中心由荷兰女王资助,会聚了来自世界各地的优秀艺术家。在此,我接受了荷兰政府之邀为荷兰女王做雕像。塑像完成后,荷兰举行了一个隆重的仪式。这在荷兰是个奇迹,因为荷兰有太多的艺术大师,而女王本人亦是雕塑家,该作品她大为赞赏。

第二年,我到美国做访问学者。从欧洲到美国,我的艺术创作有了很大的飞跃,我看到了美国文化敢于创新的一面,有创新,有反叛,甚至从形式到内容对传统有着强烈的批判,虽然它不像欧洲文化那么深刻、悠远和富有诗意,但是它充满了创造性,这是值得我们学习的。

中国文化的最大特点就是包容,学习各种文化。所以美国文化的创新给了我很大的启示。在美国期间,我走遍美国去看最好的艺术。在纽约,我看到一个中国五千年文明展,当时我震惊了,在另外一个空间上,在另外一个平台上,看到自己国家的文化时,思维和视野是完全不一样的。于是我决定回到中国,回国后,我来到了南京大学,南大给了我一个国际化、综合性、研究型的平台,我创建了雕塑艺术研究所。在南大,我接触和交往了很多大师级的学者,杨振宁先生、钱伟长先生、费孝通先生、饶宗颐先生等等。

“倡导写意雕塑,就是倡导我们的文化价值观”

记者:虽然您比他们年轻,但您深厚的文化底蕴使得您和这些大师有了一个沟通的平台。

#p#副标题#e#吴为山:我觉得,人的文化年龄和自然年龄是不一样的。人的交往也不是以自然年龄来定的。人的交往有一个交叉点,这个点就是文化的共同点。如果这个点集中在文化上,那么人与人就可以交往下去,不同肤色、不同年龄、不同性别的人,如果找到了文化上的共同点,他们就有了凝聚力和向心力。

从美国回来之后,我觉得有一件最重要的事情要做,就是要倡导我们自己的文化价值观。在雕塑上,我倡导“写意雕塑”。写意是中国的诗性文化,中国的书法、绘画、传统雕塑里都有写意,倡导中国的写意精神,倡导中国审美的传统,倡导中国的哲学思维和诗性思维。我开始创作中国历史文化名人系列雕塑,已经完成了400多件,我的目的就是要表现时代的丰碑、文化的丰碑。

吴为山简介

1962年生于江苏。现政协委员,中国艺术研究院美术研究所所长,中国雕塑院院长,全国城雕委副主任兼艺术委员会主任,南京大学美术研究院院长、教授,香港中文大学荣誉院士,韩国仁济大学名誉哲学博士。美术学、设计学、宗教学三方向博士生导师。从事为全国雕塑创作二十余年,创作了400余尊历史文化名人雕塑,遍布海内外。他在雕塑上力主融渗中国传统艺术的写意精神,在美术理论方面首次提出“写意雕塑论”和“中国雕塑八大风格论”,并创中国现代写意雕塑之风。2006年7月中国美术家协会等单位在中国美术馆联合举办《文心铸魂——吴为山雕塑艺术展》,该展先后巡展于长春世界雕塑公园、江苏省美术馆。作品收藏于中国美术馆、荷兰国家美术馆、美国檀香山博物馆、巴黎第四大学、英国菲兹威廉博物馆等。获得英国“攀格林”奖,作品《侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆大型组雕》获中国城市雕塑大奖。2011年,所塑孔子塑像落成于国家博物馆新馆北广场。