公元1756年(乾隆二十一年)4月2日(农历三月三日),清高宗乾隆皇帝东巡在曲阜祭孔礼成,即刻回銮向泗水泉林方向进发。銮驾在随行王公大臣及大批扈从人员的簇拥之下,浩浩荡荡直奔泉林而来。

泉林坐落于济宁市泗水县东境五十里处,因众泉汇聚,泉多如林,又多林木,故名泉林。1684年(康熙二十三年)康熙帝南巡回銮,途经泉林,曾于此地的子在川上处“停骖弭节,瞻眺久之,恍乎如有所得,殆移晷而后去”,兴之所至,挥笔写下了《泉林记》。回京后发谕旨,命将纪文勒诸碑石,竖立于陪尾山麓泉林寺旁。身为康乾盛世主角之一的乾隆帝处处效法其祖父,康熙帝七十多年前曾经驻跸过的泉林,他也必欲乘东巡之机驾临造访。为此已降旨有司提前重修扩建了泉林行宫,增建了行宫八景和文武御桥。新行宫内亭台廊榭,典雅有致,林光泉韵,幽然成趣,堪比南国园林,胜似蓬莱仙境。是日,乾隆帝即将见到他思慕已久的泉林风光,心中充满了期待和憧憬。

銮驾急促地行进在泗水之滨的大道上。方春和时,草木欣欣,正是踏青寻芳的好时光。乾隆帝一路兴致勃勃地浏览着泗滨风光,兴会盎然,写下了“芳春真入画,薄霭又成阴。处处黔黎喜,村村花树深”的即景诗句,与朱熹《春日》诗中的“胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。等闲识得东风面,万紫千红总是春”的诗句比较,别有一番情趣。御驾趱程而行九十多里,当晚下榻于邵家庄大营,翌日匆匆赶到了泉林。

初次驻跸泉林,乾隆帝饱览了泉源胜景,徜徉其中,怀古思今。瞻谒了子在川上处,钦读了康熙御碑诗文,行吟于泉边林下,乘兴写下七律《至泉林二首》镌于赑屃御碑后面。其一:“脩禊昨才过上巳,禁烟今已近清明。绿深草色轻风拂,红润花光宿雨晴。老幼就瞻由次第,泉林苍秀正逢迎。碑亭赑屃先钦读,益识文谟望道情”。其二:“奎章明喜尼山近,我自尼山祭罢来。旧日行宫重修葺,暮春曲水足追陪。泗源叠出似之矣,陪尾传讹久矣哉。林色泉声欣始遇,得教散志一徘徊”。诗中流露出他首莅泉林的惊喜之情和对泉林的由衷赞美。观泉揽胜,触景生情,乾隆帝诗兴勃发,共题诗十四首,题写对联四幅,匾额一幅。他辗转流连,遍游行宫内外各处,为新建竣的八个景点分别赐以嘉名,每景赋诗一首,成就了有名的“泉林行宫八景”:近圣居、在川处、横云馆、红雨亭、镜澜榭、古荫堂、九曲彴、柳烟坡。“林色泉声欣始遇”,乾隆帝首至泉林,就被泉林的奇景异观深深吸引,颇有相见恨晚之感,从此一发不可收。乾隆帝是个风流倜傥、颇有文采的皇帝,一生喜欢省方巡游。曾先后六次南巡,六登泰山,八临曲阜,对泉林则更是青睐有加。自1756年45岁时首次驾临泉林后,又先后于1757年、1762年、1765年、1771年、1776年、1780年、1784年,直至1790年79岁最后一次来泉林驻跸,34年间九下泉林,令人叹为观止。每至泉林,他便沉醉其中,辗转吟哦,赋诗题字。仅在泉林的题诗就有153首,这还未计对联和匾额之数。自从他首次作了《至泉林二首》和《泉林行宫八景》诗,以后凡来泉林,就一定要叠《至泉林二首》 的旧韵作两首七律,从一叠、二叠,一直到八叠旧韵,共作了十八首。《泉林行宫八景》诗也是每至必题,从一题至九题,八九七十二首,一首不落,二者合计就达九十首,这在他游览过的景观中实属罕见。泉林乃一乡野弹丸之地,论山(陪尾山)不过是个平缓无峰的土坡,论泉也难比济南的趵突泉和无锡的惠泉,乾隆何以对泉林如此偏爱,几近如醉如痴呢?

乾隆帝出身皇族,有着深厚的传统文化修养,能诗善书,对于景观的欣赏品鉴,自有其独到的见解和卓然的眼光。他对泉林的喜爱,与其说是缘于赏心悦目的自然景观,宁可说是缘于意蕴丰富的历史文化内涵。乾隆帝的两句诗概括了他喜游泉林的原因:“总是圣踪钦想象,宁关胜境恣游陪”。是泉林的胜境,更是泉林的圣踪,始终在强烈地吸引着他。这与康熙帝赞扬泉林的“泉源胜地,圣迹所存”如出一辙。

乾隆帝的泉林之行实为谒圣之行。孔孟的儒家学说,历来被尊奉为封建社会的正统思想,清代更把孔子推崇到了“至圣先师”的地位,乾隆皇帝也必然自觉不自觉地尊崇孔孟之道。春秋时期,孔子杖履而行,伫立于泉源之上,俯瞰源泉混混,慨然兴叹:“逝者如斯夫,不舍昼夜”,一声长叹,如黄钟大吕,金声玉振,穿越历史时空,回响了两千五百多年。“泉林子在川上处,成诵髫龄记忆明”,乾隆帝自幼诵读经书,从小熟知泉林子在川上处。当年康熙帝驻跸泉林时,曾盛赞泉林的“圣迹所存”。而泉林在乾隆帝的眼里,则依然“林是儒林泉圣泉”,被视为圣地、圣迹、圣踪。“圣祖仁皇帝”康熙当年所建的行宫,所立的《泉林记》赑屃御碑,对乾隆帝而言自然也成了新的圣迹。所以他每次驾临泉林,主要是为谒圣而来:“此实宣尼在川处,例遵曾读御碑来”。他还将行宫中自己的居室命名为行宫八景之一的“近圣居”,理由是“泉林去曲阜百里而近,逾昔可至。依泉为行殿,皇祖经临处也。澄观静契,如睹羮墙”。又将子在川上处命名为八景之一的“在川处”,这是因为“川为泗水之源,旧传即子在川上处。源泉混混,黙喻化机,想见至人会心不远”。他来游泉林,主要是为亲临实地,体悟、意会当年孔子川上之叹的意趣和哲理。所以他在诗中说:“此处犹传子在川,如斯不舍几千年。会其趣寓会其理,岂是寻常赏石泉”。他特别提醒泉林绝非一般的林泉景观,“泉林岂是泛林泉,圣迹昭如云汉悬”。他在一首诗中说:“碑亭万古俯清川,一语真该道体全。易见即为难学处,来游应识岂徒然”。在他看来,孔子的川上之叹,蕴含了儒家道体的全部真谛,不能领会这一点,纵使不辞劳苦来游泉林,也不过是徒费时光。然而“千秋川上徘徊者,谁解宣尼道体拈”,匆匆游客中真正能领会川上之叹意蕴的又有几人?

源泉混混,昼夜不舍,圣人之道,万古不息。康熙帝对孔子川上之叹的“真该”心有灵犀,在《泉林记》中阐发得十分精微:“夫天地无终穷,流水之出于天地者亦无终穷,圣人之道,川流敦化,万古不息,与天地流水同其无终穷焉”“君子之于圣人之道也,溯源穷流,学水至海,亦若是焉而已矣”。乾隆帝对此也心领神会,因此有了“碑亭赑屃先钦读,益识文谟望道情”的感慨。在孔子发出川上之叹两千四百多年后,毛泽东横渡长江时,再次发出了江上之叹:“不管风吹浪打,胜似闲庭信步,今日得宽余。子在川上曰:逝者如斯夫!”两次水哉之叹跨越历史时空,遥相呼应。这或许就是乾隆帝所说的“黙喻化机,想见至人会心不远”罢,当然这已是后话。

乾隆帝的泉林之行又是探源之行。春秋时期,孔子带领他的弟子,奔走活跃于洙泗一带,并在洙泗之间设教讲学,创立了儒家学派和儒家学说。洙泗遂成为儒家学派和儒家学说的象征而名播天下。孔孟颜曾诸子都是洙泗二水哺育滋养成长起来的圣哲贤人,因此洙泗二水也就被称为圣水,洙泗之源也就成了圣源。泗水之源究在何处?历来说法不一,但以泗出陪尾者居多。乾隆帝饱读史籍,对各种记载了然于胸。泉林之行自然成为他溯流探源的宝贵时机。所以他一到泉林,目睹了泉源实况之后,立即写了一首《泗水源》诗,其中说:“括地志泗源,在兖州陪尾。稽古有宿志,而况亲临是?潨潨翻趵突,不知凡有几。云以四得名,举其大者耳”。《括地志》说泗水之源在兖州陪尾山,今天来至陪尾山下,看到众泉奔涌,多不胜数,方才明白,所谓“源有四道,因以为名”,不过是从无数泉源中举出四个最大者而已。另外乾隆帝在为他的诗句“泗源叠出似之矣,陪尾传讹久矣哉”所作的注释中,澄清了有关泗源记载的种种讹误,确认泗水之源“当即泗水县陪尾山”“泉源有四分而合,泗水因之得以称”。至此乾隆帝对泗水之源的歧义算是基本廓清了,但他并未浅尝辄止,而是进行了更加深入的观察和思索。

乾隆帝对于泗水的钟情几乎达到了痴迷的程度,每至泉林,除了照例要坐在“川上处”的亭子里观川赋诗,还常伫立于泗水源上仰观俯察,领略泗源风光。目睹着“拳石介中间,左右泉无数。出墙汇为川,始遵泗河路”的清流急湍,幽思冥想,怀古思今,写下了《泗水源》《泗水源上》《泗水源上作》等诗篇。诗中借景抒情,洋溢着他对泗水之源的钟爱之情。泗水地灵人杰,不仅养育了孔孟颜曾等儒家先贤,泗水上源一带还曾先后走出了华胥、伏羲、少昊、黄帝、虞舜等古代圣君,因此乾隆帝在诗中多次虔诚地赞颂泗水,称泗水为“灵泗”“灵脉”“灵源”“灵淙”“灵液”。水灵地亦灵。他发现“墙内左者髙,亦不向右注”就暗自称奇:“地灵迹必奇,伊谁知此故?”当发现陪尾山并不高大,却有云雾缭绕时,又以为是“地灵”“灵境”的灵异现象:“灵境由来迥出群,山岚川霭相氤氲”“陪尾何曾高百丈,地灵亦有群生云”。

乾隆帝的泉林之行,也是观光揽胜、怡情散志之旅。他日理万机,劳形伤神。来到泉林可以远离喧嚣,寄情山水,休息身心。乾隆帝酷爱泉林的泉声林色,有其独到的眼光。作为游赏之地,泉林确是个绝妙的去处。虽然远离都市,僻在乡野,但却有如深山的美玉,深闺的佳丽,有着自然天成的气质和超妙脱俗的意趣,被誉为“天下奇观”名副其实。

泉林众泉汇流,泉源有名者数十,无名者不可胜数,其数量及规模气势世所罕见,被《山东通志》誉之为“山东诸泉之冠”。陪尾山麓区区之地,泉源密布,珠联星列,五步成溪,百步成河,泉溪相连,互相灌输,挨挨挤挤,难以计数。其泉正出、悬出、穴出,如星,如云,或从底涌,或从缝突,大如虎口,小如豌豆。涌腾怒吼,如翻云之成堆;波涛潆洄,如流烟之作阵。滔滔累累,戛金漱玉,蛟龙吐沫,虎豹竞形,水声淙淙,泠如鸣玉。泉中水藻,青翠如梳,千姿百态,蔚为大观。又有古木蓊郁,远映近绕,群峰环拱,风雨杳明。加以行宫新成,八景异趣,银杏轮囷,赑屃巍峨,锦湖跃金,画舫笙歌,曲彴通幽,亭榭错落,林光泉韵,目不暇接。

走进泉林,如入仙境,超尘拔俗之感油然而生。乾隆帝特别沉醉于泉林的清幽静远,苍秀明丽,时而喻之为兰亭曲水,时而喻之为武夷仙源。赞扬泉林“触目无非远尘俗,会心皆可入研覃”,诗中常以“忘机”表达其心境。“静坐心无外物侵,如鱼潜藻鸟栖林”“入门清浥溪桥水,顿觉心神为洒然”。读着这些诗句,他那超然物外、陶然忘机的神态依稀可见。“泉林是我藏诗薮,花木秀而水石明”,胜似画境的泉林,引得乾隆帝兴会淋漓。每至泉林,除了照例游赏行宫八景并赋诗外,还对与泉有关的景物观察入微,其《泉上六咏》诗分别对泉源、泉云、泉风、泉石、泉藻、泉花六种特殊泉景先后赋诗三次,计十八首。他的叠韵七律和行宫八景诗,几乎每首都似一幅精妙绝伦的风景画。每当诗成,即书于黄笺纸上,或者让随行的画师董邦达、钱维城画成彩墨丹青,张贴于行宫墙壁,以供随时欣赏。他钟情泉林,兴之所至,不禁发出“泉林真个好泉林”的由衷赞叹。

乾隆帝的泉林之行又是省方观民之行。历代皇帝为了考察社会,体察民情,常有巡行之举。当年康熙帝“巡省方岳,观察民俗”就曾到过泉林。因泉林远离都市,毗邻乡间村社,乾隆帝来到泉林,在谒圣,探源,玩赏,处理军政要务的同时,可以随机考察底层社会,考核地方官员,倾听民间呼声,体恤百姓疾苦。每次东巡、南巡途中,都要酌情赈济灾民、贫民,蠲免沿途各州县灾区比例不等的额赋钱粮。巡方途中,乾隆帝把关注农事视作要务,“省方要务宁过此,处处祈年意为虔”。每遇旱涝灾害,乾隆帝常常寝不得宁,写了不少诗篇表达他的心迹。久旱禾枯,焦急盼雨:“自我启驆来,一月已将卒。尚未逢甘膏,望之致无术”。有次立于庭中观云盼雨,眼睛都瞪得疲劳了:“密云佳澍时作止,瞻企闲庭目盼劳”。即使在游览中,也不忘观云祈雨:“对趵源头洁,看山云脚匀。何当沛嘉澍,近远利耕畇”。好不容易等到下雨了,岂料刚下了几滴天又放晴了,心里又颇觉遗憾:“惟看几点落,遂晴心憪然。何处非吾民,而弗为祈年?”终于盼来一场好雨,喜不自胜,又转而关切雨水是否普被,静听雨声,夜不能寐:“入夜雨未止,时疎时密濡。高原料已渥,春日得曾无。听到四更半,想当千里俱”。当然,作为一个封建皇帝,巡行途中也难免奢侈铺张、劳民扰民的事情发生。

乾隆帝“尚斯泉也尚斯林”,三十四年间九下泉林。从1757年至1776年,他还五次奉侍他的母亲皇太后同游泉林,“宫是仁皇曾住憩,辇扶圣母喜趋陪”“圣地良辰扶翠辇,高年憩赏足娱情”。皇太后于1777年去世后他再至泉林,坐于陪尾山峰横云馆中,忆及“每恭奉慈舆驻此承欢”的情景,目睹馆北皇太后生前居室,悲不自胜:“馆北堂曾慈昔御,再来举目望为迟。七年石火光阴速,即景低徊孟自悲”。

公元1790年(乾隆五十五年)4月23日(农历三月初十),又是一个春光明媚的时节,乾隆御驾北别泰山,晓行夜宿,途经中水行宫,风尘仆仆再次驾临泉林行宫。这是他一生中第九次也是最后一次游览泉林。此时他已是八十岁的老人,“却惭八十翁老矣”“照影惭称八十人”。但他却依然兢兢业业,勤于政事,“屈指倦勤剩六年,即今犹未歇仔肩。万民衣食寸心里,百吏贤愚两目前”,并作《赋得老当益壮》诗以自勉。在泉林驻跸期间,一边处理大量的政务,一边继续兴致勃勃地赏景吟诗。共作诗十五首,题对联一副,斗方两幅。除照例完成了《至泉林二首》的八叠韵律诗,作了《九题泉林行宫八景》诗外,又题了《泉林行宫晚坐四叠壬午韵》二首,至此叠壬午旧韵已作诗十首,乾隆帝戏称为“十全吟”:“几番付以七言句,未足酬乎万古岑。拟罢重赓九叠韵,十章可当十全吟”。虽然年事已高,他对泉林依然兴味盎然,恋恋不舍。诗中说“辛卯至今十九年,流阴一瞬宛如前。是间忧乐纷多阅,不改泉林标静诠。泗水真源恒鲁地,春云欲出先轻烟。是予启沃心田处,对景依然意跃然”。此次驻跸泉林四天,于4月27日起驾,至曲阜祭孔后返京。此后六年,乾隆帝逊位,又过三年去世。

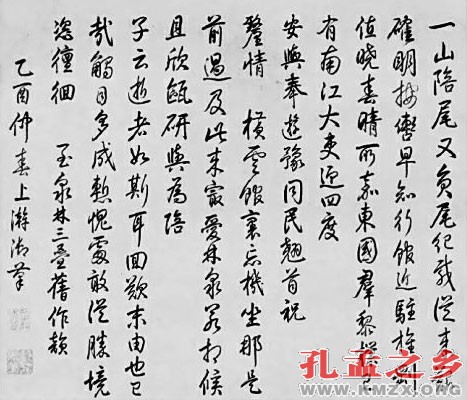

乾隆第四次到泉林时所作《至泉林三叠旧作韵》

一山陪尾又负尾,记载从来艰却明,按辔早知行馆近,驻旌刚值晓春晴。

所嘉东国群黎朴,已有南疆大吏迎。四度安舆奉游豫,同民翘首祝釐情。

横云馆里忘机坐,那是前过及此来。最爱林泉若相候,且欣瓯研与为陪。

子云逝者如斯耳,回叹末由也已哉。触目多成惭愧处,敢从胜景恣儃徊。

泉林赑屃御碑,正面镌刻康熙《泉林记》,背面为乾隆御题《泉林二首并记》