读了两个故事,联想起匡衡的故事,在此录入如下,读者自有公论。

故事一:碧纱笼

中唐时的王播,少时孤贫,曾借住在扬州惠昭寺院里读书,跟着和尚混斋饭吃。时日久了,为众僧所厌。某日,故意将饭前敲钟改为饭后敲钟,等王播闻钟而至,斋堂已空。王播大感羞辱。后王播官至宰相并节度使,特意重游旧地。见惠昭寺将自己当年的题墙诗句都以碧纱笼罩,重点保护,俨然有与荣焉。感慨之余,在原处又题绝句曰:“上堂未了各西东,惭愧阇黎饭后钟。二十年来尘扑面,如今始得碧纱笼”。讥讽之意,溢于言表。宰相题诗,不敢删除,和尚势利,曝光世人。让惠昭寺僧自此颜面丢尽,情何以堪。

当年的羞辱,如今加倍偿还了。这种快感,对王播来说,想必是很甜蜜的享受。

故事二:明人笔记

据一则明人笔记记载,明朝严嵩党羽鄢懋卿,少时家贫,曾向邻里富家求藏书而不得,反为富家子嘲讽:“贱儿也欲富贵乎?”后鄢懋卿于嘉靖二十年中进士,又攀附严嵩,官至显赫,权柄凌人,奢糜肆意。《明史》中记述他“以文锦被厕装,白金饰溺器”。昔日富家子惧,倾家藏书献之,叩首乞谅。鄢懋卿笑而纳之,并予钱一文。有人写诗拍鄢懋卿的马屁:“悔将良骥作驽骑,万卷书值一文钱”。鄢懋卿闻诗笑曰:“非吾器大,是儿早破家矣!”富家子闻之,羞惧而死。这个报复可谓痛切。

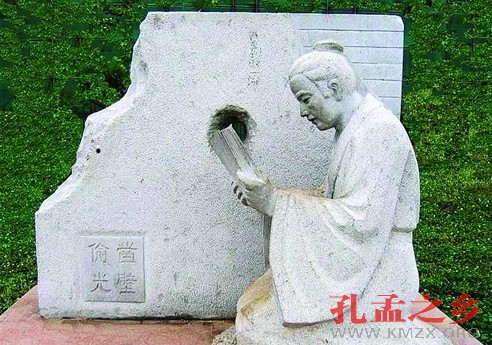

故事三:凿壁偷光

匡衡字稚圭,勤学而无烛,邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作而不求偿。主人怪问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之”。主人感叹,资给以书,遂成大学。衡能说《诗》,时人为之语曰:“无说《诗》,匡鼎来;匡说《诗》,解人疑”。鼎,衡小名也。时人畏服如是。闻者皆解颐欢笑。衡邑人有言《诗》者,衡从之与语,质疑。邑人挫服,倒屣而去。衡追之,曰:“先生留听,更理前论!”邑人曰:“穷矣!”遂去不反。穷人读书不容易。特别是在只有读书才能改变命运的时代,读书,几乎是穷孩子改变命运的惟一出路。不是聪明、有志气、有毅力、肯吃苦就一定读得了书,成得了器。

匡衡能遇到这样的邻居,不仅仅是幸运。还要别人愿意给你机会,让你有书可读,有足够的书供你读,有人肯教导你。

匡衡的邻居,其名已经不可考,但故事发生地却是在孟子故里的邹城市,那个叫杨下的村子。虽说早已没了“凿壁偷光”的遗迹,却依然让人怀念匡衡当初的那个邻人。尽管不知道他的名字,但他富了,不识文却知道藏书,都说富人多“为富不仁”,但这个富人,却对邻居这个爱读书的小伙子“资给以书”,匡衡“遂成大学”。

这个人物,非常厚道,且非常值得我们怀念、效法。

(济宁邹城匡庄为匡姓的发源地,也是汉丞相匡衡故里。据《风俗通义》、《通志·氏族略》所载,春秋时句须为鲁国匡邑(鲁匡邑不同于卫匡邑,故城不详,疑在今山东济宁邹城匡庄即匡衡故里一带;一说即卫匡邑,故城在今河南长垣西南司家坡)之宰,其子孙以邑为氏。 ——编者注)

相关链接: