“自古盛世多治水”。纵观中国历史,在昌盛时期,莫不把水利作为安邦定国的重要举措。清康熙皇帝曾说:治水如治天下。可见水利在古代农业大国中是何等重要。明清以来,中国运河之都——山东省济宁市在水利、水运发展中取得了重大成绩,涌现出一批治水廉吏和专家,他们为济宁水利做出了很大贡献,他们的业绩被人民群众广为流传。

治运功臣宋礼

明朝洪武二十四年(1391年),黄河在河南原武县决口,漫过东平湖,造成运河大部分淤塞,当时济宁到临清段船不能通行。明成祖继位后,抓紧营建北京,其一切供应全部仰仗东南,决心恢复元朝运河。明永乐九年(1411年),济宁州同知潘叔正上书朝廷,请示疏挖鲁桥至临清段运河,明成祖采纳了他的建议,命工部尚书宋礼征调各地民工16万余人,全面疏浚自济宁到临清段长192.5公里的运河。施工中,宋礼微服私访,在彩山之阳遇见了汶上县农民水利专家白英,采纳了“借水行舟、引汶济运、挖诸泉、修水柜”的建议,并邀请白英共建这一工程。先后在大汶河上修筑了戴村拦河坝,开挖了小汶河,引大汶河水通过小汶河到达运河水脊南旺处分流南北。为调控水位,便利通航,又南到沽头(江苏沛县),北至临清,改建了38座闸坝。为解决“引、蓄、分、排”问题,又创设安山、南旺、马场、昭阳四湖为水柜。为万全之策,又在兖州、青州、济宁三府境内挖掘三百余泉,分四派予以补充运河水源。到明永乐十七年(1419年),运河整治工程全部竣工,从此京杭大运河“万樯粮船扬帆直上,正供天庾源源于绝”。但是宋礼并没有依仗官势,把功劳全归自己,而是携带应记首功的白英进京复命请赏,此种风格,作为一个封建官僚,确实是难能可贵。

宋礼主持建造的南旺水利枢纽,在科学价值和工艺水平上可与李冰父子兴建的四川都江堰相媲美,被誉为神妙绝技,巧夺天工。据《明史·宋礼传》记载:礼性刚,驭下严急,故易集事,以是亦不为人所亲,卒之日,家无余财。宋礼原籍河南永宁县,在县志宋礼传中写到:明成祖曾在红色丝织品上书写,宋礼憨而直,人怨不恤,上以为确论。居官四十余年,家无余资,洁已奉公,为洪、永间名臣(指洪武、永乐年间)。清代漕运总督董讷曾到南旺视察,拜谒宋公祠,并题诗一首:祠堂高峙暮云中,汶水分流转运通。自是千年留异迹,人间争说宋司空(司空为工部尚书的古称)。纵现宋礼在治运中能“上体国忧,下悯民困,劳心集思,广征博采”,其道德风范很值得称颂。

四任总河的潘季驯

明朝潘季驯从嘉靖末年开始,经隆庆到万历,他奉三朝简命,四次出任总理河道,为明代负责河道治理的最高官,地位仅次于甚至相当于工部尚书。他从45岁开始治河,到73岁离开河工,前后历时27年,虽然在宦海中几经沉浮,但始终以实践精神与献身精神,对待治河事业。每年“春初即出,秋深方归”,日与河夫为伍,以舟为家,冲寒触暑,宿水餐风,凡是有河防工程的地方他都去。嘉靖四十四年(1565年)七月,黄河在江苏沛县决口,截断运河,向东冲入昭阳湖,使沛县以北的运河全被泥沙淤塞,面对严重水患,朝廷任命潘季驯为总河去治理,他接到任命后立即起程赶到济宁总河衙门,与有关人员奔赴夏镇一带,巡视河工。接着他又乘小舟溯流向西,察看灾情。面对茫茫无际的洪水和泥沙,潘季驯走向田间,走进村庄,向老河工及常年生活在黄河岸边的老年人,请教黄河变迁与决口的原因,以及黄河的特性与治理办法。通过实地考察,他针对当时黄河旧道淤废、运河填塞的局面,提出了“开导上源与疏浚下流”的方案。朝廷从漕运的眼前利益出发,保留了旧运河中留城(在夏镇南20公里)到境山(徐州北)一段,新开挖了南阳至留城长70余公里的新河,即漕运新渠。这是济宁从“引黄济运”到“避黄保运”阶段的重要转折。新河竣工后,大批漕船即进入新河,顺利北上,显示了很强的优越性。

位于安居镇西北4.5公里老运河西岸处,原系一片洼地,因运河在这里有个弯道,叫“脖头湾”。以后运河疏浚、清淤,烧水做饭的火头军都在此避风,安锅立灶,被称为“火头湾”。在万历十六年(1588年),四任河道总理大臣的潘季驯,经过勘察论证,认为火头湾地处济宁大闸口与汶上寺前铺闸之间,两闸相距三十余里,为调剂水量,方便通航,应当建闸。经朝廷批准,修建了通济闸,俗名火头湾闸。自从闸建成后,人烟汇集,商贸发展,加之驻有闸官,使此地日益兴旺发达,形成了今日火东、火西两个村庄。潘季驯还修建了济宁西永通(耐涝坡)闸、戴村坝减水石堰(坎河口)和小汶河上的何家坝等滚水石坝,并修筑了北五湖大堤3.14万丈,为维护运河航运作出了很大贡献。

万历十七年黄河大水,潘季驯亲临一线指挥防洪抢险,得知夫人去世噩耗,仍坚守工地,因口吐鲜血,只好深冬来济宁治病。第二年,70高龄的潘季驯要求解甲归田,朝廷认为无人可替,不准退休。后病发又吐血,只好又回济宁调理。以后他一直抱病巡河,以舟代步,并抓紧完成了《河防一览》著述。潘季驯在治水中不计个人安危,身先士卒,在经费匮缺时精打细算的精神,对广大河工是极大的鞭策和鼓舞,他是我国古代治河史上杰出的代表人物。

河道总督林则徐

清朝著名的爱国政治家林则徐,在为官40年中,无论是居家还是外出,无论是顺境还是逆境,他都十分重视水利事业,他自己亲手刻了一枚图章“管拎江淮河汉”,可见林则徐从当官开始,就给自己订下了在水利事业方面造福中华民族的雄心大略。

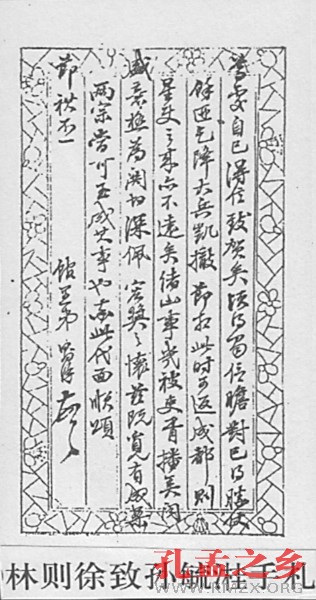

道光十一年(1831年),林则徐被朝廷任命为河东河道总督,于十二月初七抵达济宁总督河道院署(原济宁二中北操场处)。时值严冬,为确保运河畅通无阻,他立即布署了运河挑挖工程。次年正月初七,刚过春节,林则徐自济宁出发,亲往各工地检查,严把工程质量,对堤身上的稀泥坚决清除,对挖河深浅不一、河身变弯的主管人员,随即摘去顶戴,由于他严厉认真,使大家个个宾服。

林则徐在戴村坝工程中,作为清廷二品官,他身先士卒,数九寒天,吃住在冰河工地上,使民工深受感动,从而有效地提高了工程质量及工效。对于戴村坝工程施工,林则徐在实地检查的基础上,本着节约开支、按工造价原则,于道光十二年四月十五日如实向朝廷报送了要款计划,使工程得以在汛前完成。

林则徐在济期间,除了管理运河,还要兼顾黄河河务。当时黄河大堤上存放的料垛(秸、土)是修防堵口的重要物料,他在勘察中,逐个丈量尺寸,观看料垛的新旧虚实。“有松即抽,有疑即拆,按束以称斤,无一垛不量,亦无一垛不拆”。发现问题则令限期补齐再验。道光皇帝从奏折中见林则徐对垛料检查如此认真,批示:“向来河工查验料垛,从未有如此认真者”。林则徐在查验黄河工程中,根据黄河水势凶猛,严重冲刷堤岸的实际,在总结经验的基础上,提出了备石、抛石的方法,并予以推广。

清朝为总理运河营防,掌管催调,护送漕船,震慑沿河码头治安,在济宁驻有司运军事机构。林则徐在大校场亲自校阅考核了河标四营官兵,并提出要求。当年五月二十五日,林则徐调任江苏巡抚,离开济宁,结束了164天的河道总督任期,时年47岁。

林则徐为官清廉,执法严明,在济宁的日子里,不吃请、不受礼,不向老百姓摊派一分一厘,对所分管的黄运各道银两,逐数盘查,据实报告朝廷。

林则徐精诗词,擅书法,以文会友,与济宁诗书世家刘凝辉结交深厚,曾为刘提笔泼墨撰写书联:“事能知足心常惬,人到无求品自高”。林则徐还和济宁玉堂孙玉庭、孙瑞珍、孙毓桂交往密切,往来书信很是频繁。

林则徐虽然在济宁出任河道总督的时间不长,但他的治水业绩及治水思想却十分宝贵,为中国近代水利史留下了光辉一页。

济宁知州徐宗干

江苏通州的徐宗干,于清道光十八年(1838年)七月,来济宁任济宁直隶州知州,他到任后,十分重视兴修水利。当时济宁西部的牛头河只在上游有堤防,从王贵屯以下没有堤防,加之河道上石桥众多,阻水严重,河道弯道多,又宽浅不一,河滩上水生作物密布,从而使河道淤积,泄水不畅,农田受淹严重。面对这种情况,徐宗干首先调集民工疏浚了牛头河,从而使沿岸大片农田得到灌溉,免除了洪涝灾害,并使航运得到发展。

作为运河水柜的蜀山湖,是小汶河泄洪、蓄水、济运的重要湖泊,其容积大、堤防薄弱,汛期洪水漫溢,给湖周围民众带来严重灾害,于是徐宗干又动员民众,在蜀山湖筑了一道湖堤,并在湖周围修建了许多大小不等的民堰,使湖水既不泛滥,又保住了周边村庄的安全,所以徐宗干当时很受湖区老百姓爱戴。

济宁城东的府河是元明清“四水济运”的通道。在明正德年间修建了杨家坝,后因年久失修,河水开始危及济宁城,并影响市民的安全。于是徐宗干亲自实地访查,倾听民众呼声,并重修了杨家坝石闸,从而使府河水量得到了有效调控。与此同时,他还对济宁城墙的护城河重新作了规划和整修,形成了布局合理的水陆网络。

徐宗干任知州期间,兴修水利之风盛行,但也时常发生水利纠纷,一但发生他亲临现场调解,尽力保护民众利益。有一年,金乡千余民工疏浚彭河,带工的官吏被民工误伤,引起官民纠纷。徐宗干得知后,立刻赶赴现场,很快平息了事端,避免了一场重大冲突。

为保护水利设施和水运畅通,徐宗干对运河沿岸的码头进行严格管理,打击恶霸及地痞流氓,不准勒索过河的商船民船,保证了正常航运。

徐宗干任济宁知州期间,政通人和,修城墙、开玉带河、培运河堰、筑蜀山湖堤、修杨家坝、浚牛头河,还做了一些有利民生的事情,其政绩因为突出,深得上官赏识,遂加知府衔。并于道光二十一年(1841年)任兖州府知府,临行出济宁城东门,黎民百姓扶老携幼夹道欢送,在路上摆上方桌,桌上放一碗清水、一面镜子,象征清似水,明如镜,拦路脱靴留念。直到1951年拆除城墙时,才将靴子从东城门洞内拿掉。有史载曰“宗干廉政名达,精勤果锐”。“其居官,廉惠得名,所至皆有声绩”。