“荆轲刺秦王”的故事妇孺皆知。人们在赞颂荆轲视死如归的英雄气概时,往往忽略了成就荆轲英雄壮举的幕后英雄——樊於期。

樊於期(?~前227年),原名桓齮,战国末年武将,先后担任秦国、燕国大将,祖籍济宁市鱼台县,孔子弟子樊子迟的五世孙。樊子迟与闵子骞、宓子贱三人都是济宁市鱼台县人,均位列孔门七十二贤人,因三人居住地相隔不过五里,固有“鱼台五里三贤”的美誉。

秦王赵政十年(前237年),樊於期任秦国将军。翌年与王翦、杨端和率兵攻打赵,取邺(今河北临漳西南)等城,继而攻占平阳(今磁县东南),大胜,杀赵国将扈辄。秦王赵政十四年(前233年),他率军攻打赵国,被赵国大将李牧击败后不敢回秦国,后逃往燕国,并拜燕国大将军。秦王大怒,将其父母宗族全部杀害。

又有一说是赢政为了保住自己的王位,保守生父是吕不韦这个秘密,借口把所有知道这件事情的人都给杀了。最后剩下的只有大臣樊於期。樊於期知道赢政肯定会杀他,于是就跑到了燕国去避难,住在他的朋友荆轲家里。樊於期是个以大局为重的人,他知道如果自己把这个秘密说出去,那么会引起秦国的骚乱,为了争夺这个王位,不知道有多少人已经丢了性命。于是,他决心保守这个秘密,尽管赢政一再派人追杀他。后来,赢政逼燕国交出樊於期的人头,不然的话就派兵攻打燕国。

秦王赵政二十年(前227年),秦国灭赵国后兵至燕国南。燕国太子丹惧怕,于是叫来荆轲说:“秦兵早晚要渡过易水,你我即使想长期一起共事恐怕也不可能了!”荆轲说:“我明白太子的意思,愿去谒见秦王,但没有任何信物,去了秦王也不会接见我。今秦王用黄金万两,封邑万家的重赏捉拿樊将军,如果拿樊将军的人头和燕督亢的地图去献给秦王,秦王必然高兴的接见我,那时我可趁机刺杀秦王,以报太子大恩。”太子丹沉默无语。

荆轲知道太子不忍心杀害樊於期,也不愿让自己去冒险,因为无论刺杀秦王成功与否,都不可能再回来。便私自见樊於期说:“秦王与将军,可谓有深仇大恨,父母宗族都被他杀害,现在又重赏缉拿将军,你难道没什么打算吗?”樊於期仰天长叹,痛哭流涕:“我每想到这些,真是恨入骨髓,就是想不出什么好办法来!”荆轲说:“今我有个计策,即可解燕国的忧患,又能报将军深仇,你看怎么样?”樊於期问是什么计策,荆轲便将对太子丹说的话重述了一遍。樊於期赤膊取长剑在手说:“我朝思暮想要报这切齿之恨,今日幸得指教!”遂自刎,将自己的人头献出。

在死前他对荆轲说:“将来您见到秦王,告诉他,大秘密我对谁也没有说。”秦王赢政也是个野心很大的人,他想统一华夏,因而对燕国发动战争是迟早的事,只不过要燕国交出樊於期的人头是个借口罢了。为了阻止秦圉发动战争,燕国太子丹决定以送樊於期的人头为借口派人刺杀赢政,这个任务就交给了荆轲。荆轲刺杀秦王失败,被赢政用剑刺穿了胸膛,在临死的时候他鼓足全身的力气对赢政说:“樊於期让我告诉您,大后宫的秘密他对谁也没说。”接着又断断续续的说:“想不到秦国是这么不讲信用的国家,竟然还有樊於期这样舍生守信的人!”说完,就咽气了秦王听了之后,非常震惊,后悔当初不应该迫害樊於期这样一个真正的正人君子。

唐代大诗人李白有一首《侠客行》:

赵客缦胡缨,吴钩霜雪明。银鞍照白马,飒沓如流星。

十步杀一人,千里不留行。事了拂衣去,深藏身与名。

闲过信陵饮,脱剑膝前横。将炙啖朱亥,持觞劝侯嬴。

三杯吐然诺,五岳倒为轻。眼花耳热后,意气紫霓生。

救赵挥金锤,邯郸先震惊。千秋二壮士,烜赫大梁城。

纵死侠骨香,不惭世上英。谁能书阁下,白首太玄经。

整首诗中“三杯吐然诺,五岳倒为轻”就是说的樊於期,何等的侠义、豪迈,独行万里只为允朋友一诺,决然赴死若从容赴宴。可谓“顶天立地的丈夫,一诺千金的君子”。

“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复返”,一席席白衣轻呤回荡在耳边,悲壮而凄美的绝唱。荆轲,是义士,不愧侠客之名,盒中的那颗人头——樊於期,也堪称丈夫。

樊於期的狭义,表现在两点:为百姓免与战祸之苦,受迫害也未吐露秘密(赢政即位,古者遵从血统,若知赢政不为秦国皇世血统,定然一战)。此为其一;为刺秦,自刎献上人头,毫不犹豫,未曾思虑,士为知已者死,体现的如此淋漓尽致。此是其二。为天下大义,守口如瓶,纵死,亦不悔——幕后丈夫,真英雄。

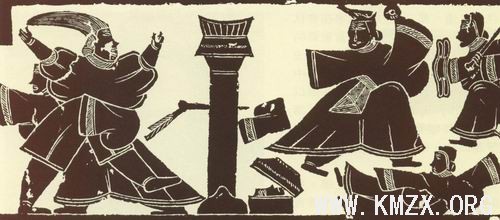

汉画像石《荆轲刺秦王》