义和团运动是我国近代史上一次中国人民自发反抗外国侵略者的反帝爱国运动,早期发端于鲁西北,但其首领却是位于鲁西南的济宁市泗水县的朱红灯。

朱红灯,本名朱守财、朱占鳌,曾用名朱逢明、朱洪登。清道光三十年(1850年)出生于济宁市泗水县拓沟镇朱家庄。其先为明朝宗室,因皇室内部倾轧逃出京城,其五代祖移居泗水。他年轻时曾参加过邹县宋继鹏领导的邹教军。邹教军被僧格林沁镇压后,逃往外地,结交一些江湖侠士、捻军余部。后来到长清大李庄其舅刘亭水家,继续练习拳棒。这时洋教在各地横行,他领导大家反洋教。不久结识了本明和尚(杨照顺),以“反清复明”的旗号,在平原一带活动。1898年6月,在他领导下攻打长清徐家楼教堂,初获胜利后,打起“天下义和团”的大旗。

1898年9月,在平原倚仗洋人势力横行乡里的李金榜,仗着洋人势力勾结县官蒋楷逮捕了六名无辜群众。朱红灯得到报告后,马上组织一千多名义和团众,与平原、恩县调来的官兵作战,大败蒋楷率领的步骑兵,取得义和团活动的第一次大胜。清政府无奈,对他招抚,朱红灯绝不降顺,清政府又调来大量官兵,要在平原的森罗殿把义和团剿灭。义和团得知后,早做下埋伏,清军进入埋伏圈后,朱红灯穿红衣、戴红帽、披着红斗蓬,挥舞大刀带头杀向敌人。一阵厮杀,再次大败清军,不久,山东巡抚毓贤又派兵镇压,朱红灯才率众转移。

1898年11月21日,朱红灯作战负伤后,在博平花园被诱捕。本明和尚率众相救,不但没成功,反被叛徒出卖,被捕。二人被解到济南,在毓贤离任前两天,即1899年12月24日,年仅四十九岁的朱红灯及本明和尚在济南被杀害。

朱红灯虽被杀害,但义和团运动却风起云涌。义和团运动虽然被中外反动派绞杀,但却显示出中国人民不甘受欺凌的反抗精神,致使八国联军总统帅瓦德西说“瓜分之说,实为梦呓”。帝国主义惧于中国人民的力量,不敢瓜分中国,只好依靠一个屈辱无能的清政府进行统治。辛亥革命一声枪声,清政府被推翻。中华民族免于被瓜分的厄动,实乃朱红灯领导的义和团之功。

朱红灯与山东义和团

程琨

公元1898年(清光绪二十四年),以救亡图存为宗旨的戊戌变法运动悲壮地失败后,中华民族危机日益加深。在帝国主义瓜分中国的狂潮前,朱红灯率领鲁西北广大下层民众,首先揭起了轰轰烈烈的义和团运动。

一、义和团运动产生的时代背景

1 、甲午战争以后,帝国主义在华掀起的瓜分狂潮,是义和团运动爆发的根本原因。

中日甲午战争以后,帝国主义侵略势力象洪水般涌进中国。欧美垄断金融资本已经不以对中国的商品倾销为满足,而要求直接控制中国领土,以保障资本输出的最大利益。因此,帝国主义一面维持腐朽的满清政权,一面分头夺取“租借地”和铁路线,划分“势力范围”,中国的主权和领土完整均遭到严重破坏。

山东省东部沿海,在甲午战争中直接受到日本侵略军的蹂躏。继之,德国和英国分别强占胶州湾和威海卫,德国还把整个山东划做它的势力范围,强行修筑胶济铁路,并着手开发铁路沿线的矿产。

帝国主义瓜分中国的阴谋正不断地酝酿和发展,中国处在了空前的民族危机之中。

2、外国教会势力侵略的深入,是义和团运动爆发的直接导火索。

外国传教士很早就来到山东活动,特别是鸦片战争以后,欧美的天主教、基督教以及沙皇俄国的东正教,依靠不平等条约和大炮的保护,大规模地向中国派遣传教士。仅山东一省,就建有教堂一千余所,遍及全省七十二个州县,有传教士三百多人,发展教徒八万多人。

外国传教士在中国除建立教堂、网罗信徒外,还收集情报,挑拨民族关系,进行文化侵略。并为本国政府出谋划策,攘夺中国利权,起了侵略者的大炮所不能起的作用。

外国教会海霸占百姓田产、包揽词讼、干涉行政,甚至自居为一方之主,非法组织武装,收买地方败类作为爪牙,鱼肉乡民。

当时入教的,既有受蛊惑的贫苦百姓,也有不少地主、恶霸、流氓分子。这些地主、恶霸和流氓在外国传教士的庇护下,作奸犯科,无恶不作。教会的横暴引起人民的反抗,外国传教士又乘机以“教案”为名勒索巨款,责令当地百姓分摊。因此,广大群众同外国教堂,以及依仗教堂势力为非作歹的教民的矛盾极为尖锐。

3、华北各地的连年灾荒,成了义和团运动的催化剂。

由于满清政府对广大百姓横征暴敛,在加之地主阶级的剥削压迫,人民群众日不聊生,生活极端困苦。

华北各地又连年遭受灾荒,特别是1899年(光绪二十四年)初夏,黄河大范围决口淹没了两岸的农田。地主和奸商乘机发国难财,哄抬粮价,囤积居奇,致使广大穷苦百姓生活无着,流离失所,形成了大规模的难民和流民。这些难民和流民,成为义和团的中坚力量。

4、广大劳动者失业,导致大量无业游民的出现,为义和团运动的形成奠定了广泛的社会基础。

鲁西北地区是典型的封建自给自足的小农经济地区。据有关县志记载,东昌府区的高唐、茌平、恩县(1956年撤销县级建制,辖区分别划给平原、夏津、武城三县)等地,自明代起就成为产棉中心。由于这一带农民占有的土地较少,各村落农户大多兼以手工纺织为主。由于洋沙、洋布的大量输入,严重地摧毁了当地农民的手工纺织业。加以海运畅通,原靠运河运输为生的广大劳动者如船工、搬运工及运河附近的其他生计都相继失业,导致大量无业游民的出现。这些无业游民,为义和团提供了骨干分子。

二、朱红灯其人

朱红灯,原名朱守财,又名朱占鳌,1862年(同治元年)出生于山东省泗水县柘沟社宋家庄(今柘沟镇宋家河)一个贫苦农民家庭。它的祖籍是金陵(今江苏省南京市),五世前由金陵迁来宋家庄定居。

朱红灯自幼父母双亡,孤身一人。童年时以给地主放牛为生。长大后,白天给地主扛活,夜间就跟人学习拳棒,练就了一身好武艺。

年轻时,朱红灯曾参加又邹县田黄社社长宋继鹏领导的文贤教(当地俗称白莲教)起义。1863年(同治二年),起义被僧格林沁部镇压后,只身回到家乡。

朱红灯曾几次在宋家庄聚众设拳场,屡遭官府缉拿。但由于他精于拳术白手较量三五人根本不能进身,因此屡缉不逞。后来,朱红灯又引身江湖习医,略通医道。

1898年(光绪二十四年),由于泗水一带发生水灾,朱红灯为了避灾,而逃荒到了长清县大李庄(今居齐河县),投奔他的舅父刘亭水。

三、设立神拳拳场

朱红灯来到长清时,正值鲁西北一带也发生水患。由于连降大雨,洪水冲垮了多出黄河堤坝,“山东上游济阳等六县同时并溢”(《清史稿·德宗纪》)。洪水泛滥淹没了黄河两岸的农田,致使贫苦农民生活无着。再加上外国教会势力恒行乡里,欺压百姓,入教的地主及奸商乘机高抬粮价,囤积居奇。各地的百姓不堪忍受,纷纷组织起来学习拳棒。当时的山东巡抚张汝梅奏道:“直隶、山东交界之区,拳民年多一年,往往趁商家虚市之场,约期聚会,比较拳勇,名曰亮拳。”(《义和团档案史料》上册)这里说的就是鲁西一带的情形。

朱红灯本来就受到文贤教反叛思想的影响,逐借机在大李庄设拳场,招徒传授神拳。

起初,朱红灯化名朱逢明,假托是明朝朱氏后裔,以“反清复明”为号召,并以行医的身份为掩护到各村宣传主张,发动群众。当时,鉴于中国人民与帝国主义侵略势力的矛盾相当尖锐,“反清复明”的口号影响力不大,逐改口号为“助清灭洋”,四处宣扬反洋教的主张,得到了广大群众的普遍拥护和响应。

朱红灯的神拳会,继承了白莲教杂拜个家鬼神的传统,并使用画符、念咒、请神的“法术”。自称能练成“神拳”,就可以“降神附体,刀枪不入”,还能使对方的刀枪失灵。

为了吸引更多的群众练习神拳,朱红灯还在民间散布“明年为劫年,玉皇大帝请神不降”(《中国近代史资料丛刊·义和团》),只有拜请神,练神拳,请神在劫期会下降人间,附在拳民身上护善除恶。并宣扬,劫年的灾难是由于外国人的侵略所造成的,因此只有驱逐洋人,才能建立幸福的生活。

通过以上方式,在深受神权支配的民间造成了一种恐惧和仇恨相结合的氛围,起到了动员群众速进拳场,”杀洋灭教”的作用。

朱红灯还向群众许诺,将带领拳民打击囤粮居奇的地主和奸商,只要入了拳会,就可以做到人人有饭吃。“时值山左饥荒,贫民乏食”,这一点对饥民的诱惑非常大,遂“野起附和,动辄千人。”(李杕〈拳匪祸国记〉)鲁西北水灾严重地区遍设武场,形成了反帝爱国的洪流。

四、拳会遭到镇压

1898年(光绪二十四年)6月,朱红灯率领拳民清算了柴家洼、前庄、后燕村的关正清、孙重兰、刘重生等恶霸地主。接着,又围攻了长清县最大的徐家楼、河东龟村两处天主教堂。给群众分粮分衣,为民除害,震慑了帝国主义传教士和地主豪绅势力。

由于朱红灯主持正义,敢于斗争,声望与日俱增。加入其神拳会的群众愈来愈多,朱红灯也被推举为长清一带拳会的首领。

不久,长清潘西里团总(教民、地主)王洪骆纠集了三十六庄的地主武装,对拳会进行了反扑,大肆镇压拳会的活动。有三十多名拳民被杀害,拳会遭到了严重的挫折。

五、移师茌平

为了继续发展拳会,朱红灯于1899年(光绪二十五年)2月率师转移,西渡黄河到达茌平。茌平地处南北往来要冲,境内教堂林立,教士、教民横行。民怨积久,群众反抗的情绪如同堆满的干柴。

朱红灯首先在五里庄设场受徒,得到了邻近村庄乡民的热烈响应。他走遍了各大教堂所在地宣传灭洋主张,很快就形成了以五里庄、马沙窝为中心,包括周围二十多个村庄的根据地。

这时,朱红灯将神拳更名为义和拳,并被推举为义和拳的总首领。朱红灯提出了“先学义和拳,再学红灯照;杀了洋鬼子,灭了天主教”的口号,并打出了“天下义和拳,兴清灭洋”的旗帜公开活动。

不到三个月的时间,反洋教斗争又如火如荼地发展起来,声势也日益浩大。“茌平县治八百六十余庄,习拳者多至八百余处。”(李 〈拳匪祸国记〉)基本上是村村有拳坛,家家练神拳,大街小巷到处都是红布包头、手持刀棒的拳民。

1899年(光绪二十五年)3、4月间,朱红灯率领义和拳群众冲击并焚毁了梁庄等地的教堂,打击了作恶多端的外国传教士以及不法教民的嚣张气焰。

5月,朱红灯又到茌平周边的平阴、恩县、博平等地活动,传播反洋教的火种。各地群众纷纷踊跃加入义和拳会,义和拳的势力迅速发展壮大,不久便发展为当时的〈汇报〉里所说的“济南至德州三百余里皆其党羽”的大好局面。

六、由义和拳到义和团

义和拳会的日益壮大,引起了清朝统治者的极大恐慌。面对勃然兴起的义和拳,当时的清朝地方官员形成了“剿”与“抚”两种截然不同的主张。

平原县令蒋楷是主张“剿”的代表人物之一。蒋楷认为,义和团既然来自白莲教这种“邪教”,那就除了加以剿灭外,不能采用其他方法。直隶省吴桥县令劳乃宣当时也竭力宣传这一主张。他认为,义和拳仇视洋教“其本心实在惑众以作乱”,“其处心积虑,在乎聚众而抗官。传单一出,千人立聚,兵刃森列,俨同敌国。”劳乃宣从封建统治者的立场出发认定,义和拳尽管打出“兴清灭洋”的旗帜,也不能容许它的存在,甚至假如义和拳真的能够战胜洋人,也是对朝廷不利的,“使其果胜西人,则彼亦不可制矣。”(引用资料见〈义和团资料·拳案杂存〉)

“抚”的主张是由1898年(光绪二十四年)任山东巡抚的张汝梅提出来的。在山东刚有拳会活动时,张汝梅就上奏朝廷说:“如任其自立私会,官不为理,不但外人有所借口,并恐日久别酿事端。”因此他认为,“应请责成地方官谕饬绅众,化私会为公举,改拳勇为民团。”也就是“将拳民列诸乡团之内,听其自卫身家,亦易钤束。”(参见〈义和团档案资料〉)

#p#副标题#e#次年3月继任山东巡抚的毓贤,也沿袭了“抚”的政策来对待义和拳。

毓贤本是个杀人不眨眼的屠夫,在1888年(光绪十四年)任曹州知府时,曾镇压大刀会起义,一年多的时间残杀起义群众两千余人。但他怕用剿灭的方式来对待义和拳,会引起更大规模的造反,闹到不可收拾的地步,以免朝廷的严厉惩罚会首先落到自己的头上。

另外,毓贤充任山东地方官员二十多年,深知省内“教民肆虐太甚,乡民积怨不平”的真情。特别是德国占领胶州湾以后,教会的气焰更加嚣张。毓贤非常厌恶教会势力,从而产生了排外主义思想,他想借助拳民之手来对付教会和教民。

6月,毓贤示令朱红灯改义和拳为义和团,并为此专门出告示张布,允许义和团打出“毓”字黄旗和“兴清灭洋”的大旗公开活动。自此,义和团成为了一个合法的民团组织。

七、平原杠子李之战

1899年(光绪二十五年)9月,平原县杠子李庄地主、教民李金榜乘荒哄抬粮价、囤积居奇,平日经常欺诈百姓,并借故欺压当地义和团首领李长水,引起了义和团民的众怒而发生冲突。李长水率领团民清算了李金榜,并冲击了当地教堂,惩罚了作恶多端的传教士,镇压了依仗教会势力为非作歹年的教民。

9月21日,李金榜到平原县以被众纠抢呈控拳民李长水、杨传文,并诬告义和团群众“闹教”。平原知县蒋楷“袒民护教”,平日就对义和团恨之入骨,在接到李金榜报案后,立即派二快总役陈德和带兵前往杠子李庄围捕。杠子李庄义和团虽奋力突围,但仍有六名团民被捕下狱,陈德和并籍此向这六名团民的家属讹诈钱财。

李长水突围后,到茌平请义和团首领朱红灯率团援助,营救被捕者。朱红灯邀集了茌平、长清、高唐等地的义和团民众及原曹州大刀会会员共计一千余人,于10月9日汇集到杠子李庄。平原县当地的一千余名义和团群众闻讯,也带着武器、干粮赶来助阵。这几千名义和团群众在庄外搭棚居住,将杠子李庄层层包围起来,冲击教堂,严惩教民,并要求知县蒋楷释放被捕团民,交还抢掠的钱财。

消息传到县城,蒋楷大为惊慌。10月11日,蒋楷纠集了平原及恩县的马兵、步兵、捕役,亲自带兵和陈德和一起扑向杠子李庄。

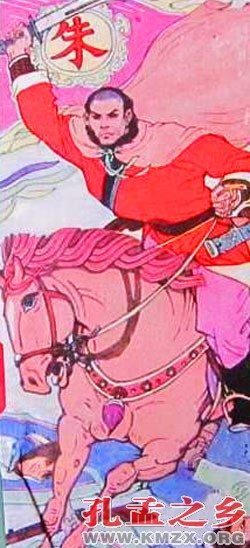

义和团早已竖起了“天下义和团兴清灭洋”的大旗列阵以待。清兵刚进入杠子李庄的东北角,义和团就敲响了战鼓,奋起迎战。朱红灯骑着大红马,身着红衣红裤,披着大红斗篷,头上扎着红头巾,挥着大刀率先冲入了敌阵。两名年轻的义和团民先砍死了两名掌旗的清兵,清军顿时阵脚大乱。其他的义和团民们也奋起冲杀,挥舞着大刀、长矛冲入了敌阵,杀的清军人仰马翻,溃不成军。知县蒋楷在陈德和的救护下,乘马仓皇地逃回县城。

平原杠子李庄战斗的胜利,大大鼓舞了义和团群众的斗志。这次战斗,打响了义和团爱国反帝武装斗争的第一枪。

八、森罗殿大捷

杠子李庄战斗结束后,朱红灯决定乘胜继续开展反洋教斗争。朱红灯率部又围攻了平原庞庄教堂和恩县刘王庄教堂,随后带领义和团群众驻扎到离平原县城十八里的森罗殿。森罗殿是一座古刹,地处马颊河堤岸,四周林木茂盛,地势居高临下,非常便于隐蔽防守,义和团队伍就住在森罗殿内以及附近的村庄,休整待命。

在杠子李庄蒋楷吃了败仗,但他并不甘心,他有故意扩大事态,向山东巡抚毓贤禀报说义和团“谋反”,并以“恐滋巨患”为辞,请求毓贤派兵镇压。

毓贤接到蒋楷的禀报,遂派济南知府卢昌诒以及管带亲军统领袁世敦(袁世凯的二弟),率领骑兵两哨赶往平原。临行前,毓贤专门命令“不准孟浪生事”,要“出示开导,务期解散”。(见《义和团档案史料》)

济南知府卢昌诒遵从了毓贤的命令,10月17日到达平原后,立即释放了被捕的义和团民,将讹诈妄行的陈德和收押,并派人到杠子李庄劝义和团民解散。

袁世敦得知朱红灯驻扎森罗殿的消息,于10月18日辰时,带领清军兵分三路包围了森罗殿,妄图剿灭义和团。

袁世敦不顾朱红灯的再三警告,也没有遵从毓贤的命令,首先向义和团队伍开了枪,击杀了多名义和团成员。

面对荷枪实弹的清军,朱红灯决定集中力量歼敌中路。他指挥两千余名义和团成员,每四人为一战斗队形,采用“轮起轮伏,轮进轮退”的战术往来冲杀,猛扑清军中路。

朱红灯身先士卒冲向了敌阵,清军的队形顿时大乱,新式枪炮也没有能够发挥作用,伤亡了几十名官兵,遭到了重创。清军为义和团的声势所慑,丢盔卸甲,惨败而逃。

袁世敦见制止不住溃逃的队伍,遂也弛马而逃。逃到马庄,见到了卢昌诒和蒋楷后哀叹道:“我可不活了,败军如此,还有什么脸面去见上司!”三人在从恩县闻讯赶回的马兵的护卫下,仓皇逃回了平原县城。

九、对“平原事件”的处理

山东巡抚毓贤得知袁世敦在平原的败讯,感到难以利用武力剿灭义和团,这更加坚定了他“招抚”的想法。这时,朝廷也发来上谕:“著毓贤选派妥员秉公查办,务即从速迅结,毋任酿成事端。于是毓贤就委派济南知府卢昌诒调查此事。

卢昌诒于10月23日向毓贤禀文称:”卑府在途中即访,闻平原县二快总役陈德和,有讹诈拳民,以致酿祸情事。”并说,“卑府查陈德和久充快总,非平日鱼肉乡民,何至为众人侧目?李长水等闹教,既以该役得财籍口,其酿成事变,实为此案罪魁,且难保无因事诈赃别案。”

毓贤也认可此判断,遂批示:“查平原县二快总陈德和,籍案讹诈,妄拿无辜,以致百姓众怒,土匪乘乱,酿成事端,实堪发止。应即提省严办,以儆不法。至该县蒋令,始而纵役诈赃,舆情不恰;继而张皇失措,民变几成,忽禀地方安静,忽报乱级围城。其往日之昏聩,办事之荒谬,竟至如此。”

毓贤在处理平原事件的奏折中,建议清政府将武力镇压义和团的蒋楷撤职,并强调说:“东省民风素强,民俗尤厚,际此时艰日亟,当以固结民心为要图。”朝廷内不少官员附和毓贤的意见,御史黄桂均金在奏折中说:“自德人占据胶澳,教焰益张,宵小恃为护符,藉端扰害乡里。民间不堪其苦,以致衅端屡起。地方官不论曲直,一味庇教而抑民。遂令控诉无门,保全无术,不得已自为团结,借以悍卫身家”,“盖刀会、拳会与团练相表里,犯法则为匪,安分则为民”。他建议朝廷对义和团“善为安抚”,以“收干城之用”。

后来军机处寄给毓贤的上谕,除支持蒋楷撤职外,并称:“营官袁世敦,行为孟浪,纵勇扰民,著一并革职。该抚谨请将袁世敦发交袁世凯军营历练,显系意存袒护,岂封疆大吏所宜出于此?毓贤著传旨申斥。”(以上引用资料均见《山东义和团案卷》)

平原事件处理完毕,清政府采纳了毓贤的意见,也倾向于招抚义和团,使义和团在森罗殿之役后,发展的更为迅速。

十、与本明和尚联合

由于毓贤对义和团的招抚政策,使鲁西北义和团迅速发展到几千名成员。但由于义和团缺乏一定的军事编制,未能组织起一支有效的作战队伍,都是随打随集,打完即散。同时,由于义和团取得了合法地位,泥沙俱下、鱼龙混杂的情形非常严重,内部也出现了一些矛盾。

为此,朱红灯令一千余名义和团群众返回家乡坚持斗争,他带领一批骨干成员与本明和尚率领的义和团联合,活动于茌平、高唐、禹城、长清、博平一带。

本明和尚,1866年(同治五年)生,茌平县李屯乡丁家寺人,祖籍高唐杨庄,原名杨昭顺,又名杨绪露,字心诚,由于武艺高超,绰号“铜头和尚”。本明和尚带领一批义和团成员一直活动在茌平县的周围。

朱红灯和本明和尚、徐登地等首领议定了乘势打击教会教力,大闹茌平,影响邻县的行动计划。团众四处攻打教堂,驱逐教士,并与助纣为虐的地方官府作对。当地地方官员多次禀报山东巡抚毓贤说:“自茌平拳匪闹教以来,博、清、高、恩多被窜扰”,“此堵彼窜,实属防不胜防。”(《山东义和团案卷》)

1899年(光绪二十五年)11月8日,朱红灯和本明和尚分别带领义和团进发。朱红灯从禹城苗家林转战长清李家庄、郑家营,11月9日又转回茌平南部的张官屯,在教堂逮捕了平日欺压乡里的教堂教读王观杰,并予以严惩。11月12日,朱红灯与本明和尚的队伍集结于马家窝。

11月15日,根据朱红灯的调遣,徐大香率二十余名义和团成员经茌平县张庄村南到义和团大队集合。张庄天主教堂的反动武装开枪阻拦,徐大香等人奋力反击。

是时,距张庄不足二里的义和团大队听到枪声赶来救援,把张庄教堂包围起来。

随后,义和团民众冲进了教堂,并搬来秫秸、柴草将教堂点燃。教堂内本来又有火药,顿时火光冲天,数十间洋房化作了一片焦土。

山东巡抚毓贤接到秉报,急忙遣济东道吉灿升督同东字正军统领马金叙领兵前往茌平弹压打教团众,保护各地教堂。朱红灯和本明和尚分别率众撤退。

11月17日,朱红灯和本明和尚在博平华岩寺(又称花园寺)会师。

在华岩寺,朱红灯因内部事务与他的左哨发生了冲突,朱红灯身负重伤,只身来到茌平县五里庄躲避疗伤。

十一、列强对清政府施压

山东义和团的活动,引起了外国传教士们的极度恐慌。他们纷纷致函各自驻华领事,或直接告到驻北京的使馆,指责山东巡抚毓贤“明知道义和拳在本省存在,规模庞大,声势汹汹”,却把竭力镇压义和团的平原县令蒋楷、清军统领袁世敦等人撤职,义和团在当地的迅猛发展,四处扰教,实与毓贤的纵容支持直接相关。推请各国领事、公使出面,要求清政府将毓贤革职,永不提用。

美国、英国、法国、意大利等国,以在山东有他们的传教士和工程师为由,由各国驻京公使向清政府施加压力,要求坚决取缔义和团的活动。美国公使康格于多次照会清政府,要求对义和团从严惩办,以靖地方”,申斥毓贤在山东的所作所为是“鼓励盗匪”,“要负现在行动的责任”。

朝庭也发出上谕,申斥毓贤对义和团镇压不力,“固执成见,以为与教民为难者即系良民,不免意存偏袒,似此因循日久,必致滋生事端。”(《义和团资料·拳案杂存》)。要求毓贤“抚绥弹压,消患未然。”(《义和团档案史料》)

十二、朱红灯被捕就义

面对来自朝庭及外国侵华势力的压力,毓贤不能不为自己的前程计议。于是,他改变了过去一意主“抚”的作法,在严查保甲,整顿团练,开导劝说的同时,加强了对义和团的镇压,以改变其在外国人眼中的形象。

清军统领马金叙带兵进入博平县,大肆搜捕义和团首领,经再三探查,得知了朱红灯的下落。

1899年(光绪二十五年)11月21日的夜晚,马金叙率清军扑向了朱红灯藏身养伤的五里庄,朱红灯转移未及而被捕。在查获的朱红灯与北方义和团来往信件中,发现有“明年四月初八攻打北京”的计划。第二天,将朱红灯押解济南。

马金叙又以利诱的方式收买了本明和尚的外甥,通过他探听到本明和尚已转移到高唐县后杨庄。马金叙遂于23日夜晚,率军急赴后杨庄逮捕了本明和尚,义和团的其他首领于清水、关东岭等也相继被捕。

朱红灯等义各团首领的被捕,激起了广大义和团的义愤,他们在高唐县义和团首领王立言的带领下,向鲁西北的十七处教堂发起了冲击。各国驻华公使认为这皆是毓贤纵容义和团之过,要迁怒于毓贤。12月3日,美国公使康格照会总理各国事务衙门,强烈要求将毓贤撤职,改派“能干、勇敢、有胆量”的人来接替。他提出的人选就是远在天津的袁世凯。康格在照会中提出:既然毓贤没了充足的武力来保护传教士和镇压义务团,就应该“派一位能干的代替他的职位”,把袁世凯在天津“操练很好的军队调过来”,“在该省开创一个新纪元”。

清政府畏于列强的一再逼迫,不敢再让毓贤留任,12月6日下诏,令毓贤卸任赴京陛见,并依列强所请,改派袁世凯署理山东巡抚。

毓贤自感危险临近,他不愿把在押的朱红灯和本明和尚等人留下,以增加袁世凯邀功领赏的资本。并且毓贤还幻想通过杀戮朱红灯等义和团首领,来换取朝庭的谅解和支持,暂缓列强对他的一味追究。

12月24日,毓贤在离任的前两天将朱红灯、本明和尚等义和团领袖杀害于济南,并枭首悬于平原县城门,以威吓民众。

十三、袁世凯镇压义和团

12月25日,袁世凯率其新建陆军到达济南。26日,接任署理山东巡抚,当即“分拨营队扼要屯扎,弹压梭巡。”并于27日发布了《查禁义和拳匪告示》,绝对否定义和团的合法性,开始了对义和团的血腥镇压。袁世凯派兵围巢各路义和团,团民死伤惨重,首领王立言等人先后牺牲。山东义和团在袁世凯的残酷镇压下纷纷散散或转入地下,活动暂时进入了低潮。

#p#副标题#e#袁世凯虽然做到了在他统治下的山东没有大规模的义和团活动,但他毕竟不可能完全扑灭这场已经燃烧起来的大火。到了1900年(光绪二十六年),义和团的活动中心渐渐从山东向北方转移,直隶、天津、北京,乃至山西、内蒙和东北地区的义和团群起,掀起了更加声势浩大的“灭洋、反帝”新高潮。

朱红灯领导的山东义和团首先提出了“助请灭洋”的口号,拉开了中国人民反帝爱国运动的序幕。义和团的活动沉重打击了封建统治,促进了人民的觉醒,粉碎了帝国主义妄图瓜分中国的迷梦,在中国近代史上留下了不朽的篇章。