“济宁州,十万家;四大金刚,八大家;百万富翁是吕家,东门扎彩的老王家,最盛还是老孙家”。对于玉堂孙家,济宁百姓有各种各样的说法。“半城财富是孙家。半城大院是孙家。半城文章是孙家。半城人才是孙家”。

所谓半城财富是孙家,这可不是空穴来风,一个三百年的玉堂酱园创造了多少财富。孙家的土地至光绪年间大约四万亩,有“骑马不踏外姓路,马饥不吃外田草”之说。

所谓半城大院是孙家。孙家的房子城里二百余间,乡里一百余间,合起来三百余间,即“城外有庄,庄外有城”。

所谓半城文章是孙家,半城人才是孙家。查查孙家的老祖宗,早期孙家也有脸朝黄土背朝天种地的老百姓。到了乾隆朝以后,这个家族人才辈出,秀才举人进士不断涌现:诸子秀立,青紫盈庭,在清朝创造了累代甲科、兄弟鼎甲、三世一品、重宴恩荣、祖孙得谥的科名佳话。四代人官居要职,相伴皇帝左右。

孙玉庭,乾隆年间的进士,官至两江总督、体仁阁大学士;孙玉庭长子孙善宝,嘉庆年间举人,官至江苏巡抚;孙玉庭之子孙瑞珍,道光年间进士,官至户部尚书;孙瑞珍之子孙毓汶为榜眼,官至兵部尚书、军机大臣;孙瑞珍之侄孙毓溎,道光年间状元,浙江按察使署布政使;孙毓汶之侄孙辑,官至顺天府尹。可以这么说,清代山东名门望族,继诸城市刘墉之后,最盛莫过于济宁孙氏。自孙玉庭始,孙氏辈辈科举起家,代代衣金腰玉,累代公卿,世代簪缨,魏科显爵,四世名列清史,荣赫累朝,可谓家门之盛,北方士族实属罕见。

偶见济宁孙扩图墓志铭篆盖拓片:“皇清敕授文林郎浙江钱塘县知县晋封儒林郎翰林院检讨加二级例赠中宪大夫山西河北兵备道孙适斋先生墓志铭”,寥寥数语,概括了主人生平官职爵位,具有重要的文物价值和史料价值。

墓志铭中的孙适斋即孙扩图,他是清代两江总督、体仁阁大学士孙玉庭的父亲,是济宁百姓所说的玉堂孙状元(孙毓溎)的曾祖父,是二百年前济宁这片沃土上的一方名士,一介官位不高、口碑较好的循吏。

孙扩图是济宁玉堂孙氏家族兴盛的转折,在他之前,其父辈、祖父、曾祖父只是一般的秀才,都没有做官,他是第一个通过科举振家进入仕途的人。

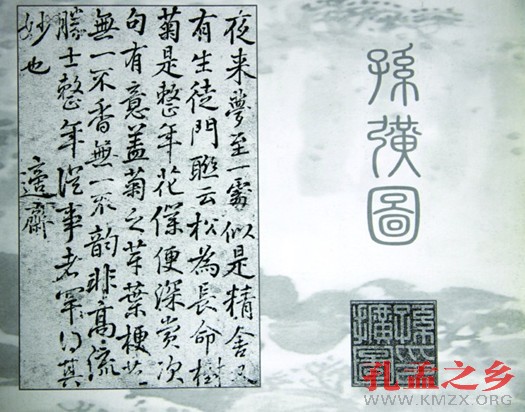

图为孙扩图书法

两中“进士”授职教谕

孙扩图生于公元1718年,字充之,号适斋,卒于1789年,享年71岁。在封建社会一个人要出人头地,走向上流社会,唯一的渠道是读书科举。孙扩图年幼聪慧过人,读书过目不忘,其试论题得到老师的赏识,后老师将女儿许配与他。十九岁那年即乾隆元年,他参加三年一次的乡试。因录取名额有限,一般乡试中举的名额为考生数的六十分之一。然而他却顺利考中举人,令人刮目相看。翌年他进京想取得更高的功名,参加礼部举行的考试———会试,这次考试没有考中,却中了明通榜进士。所谓明通榜,就是规定录取的名额正榜外,再从考生的会试落榜中挑选一些文理明通者录取若干人,另出一榜。登此榜者也很自豪,被誉为“明通进士”。乾隆十年,他再入都参加会试,这次他本已录取进士,却因减额百人而屈居副榜,又未成进士,自感失望,所以他自嘲说,我虽然名号适斋,却不适意。

当时孙扩图家中上有老,下有小,因“家本寒素,至是益困”。不得不在京城给人做幕僚,以笔墨之得补贴家用,因他学博才敏,工诗善书,与其交往者知其为名士,京城诸老,交相汲引,但他素性寡淡,不屑时趋,他为当时的大文豪黄昆圃校订过许多丛书,黄感其校订的辛苦,欲将其名字署在前端,他不答应,说“士人贵在自立,不愿依草附木也”。

由于他学识渊博,后被授予山东掖县教谕,相当于现在的县教育局长,隶属于清朝九品十八级中的八品官,掌管文庙祭祀,教育所属生员,兼任北海书院讲席。他所教的学生文笔超群,到府州会考,前七名皆是他的学生,他们的试卷收入合刊,曰“东莱试艺”。省里主管教育的官员———学政来掖县视察,见文章写得如此老道,怀疑文章不是童子所为。当下验证,名列前茅者都是试艺中人,学政赞扬他“名师不虚传耳”。

乾隆十四年,省主管教育的学政到莱州视察,故意摆排场,大冷的天令教师们皆躬身立于试场外石阶上,孙扩图认为这不合礼仪立即抗议。学政大怒,孙扩图不屈服于权势,说要这样我这个教谕也不干了,我辞职。他父亲孙文丹也是为人谦恭、品纯学粹之人,得知儿子的遭遇,坚决支持儿子的行为,主动整理行囊,表示与独生子一同回济宁老家。同行的布政使、知府一再劝解慰留,学政一看事情闹到如此地步,自感悔悟,一场风波方告平息。当时孙扩图刚过而立之年,血气方刚,一身正气,为了维护尊严,不媚权贵,宁折不弯,甘愿丢宫也在所不辞,拿现在的话说,真是性情中人。

四任县令 宦海沉浮

乾隆十八年冬天,大学士、山东巡抚杨应琚来视察,发现孙扩图是个人才,被誉为一国优秀之士,向皇帝举荐,皇帝特赐孙扩图浙江乌程(今湖州)县令。当时孙扩图虽为教谕,却是一介寒士,连去浙江赴任的路费都不够,多亏杨应琚巡抚亲自掏腰包资助他路费方才成行。浙江乌程为脂膏之地,鱼米之乡,是很多人一直觊觎的职位,一上任他便躬谨勤明,剔弊纠邪,董正弼善,振纲立纪,对狡猾的官吏多年侵吞钱粮案进行了查处追缴。

封建社会的官场历来是勾心斗角、追名逐利、相互倾轧的战场,像孙扩图这样性情耿介、品端学优之士多少有些不适应,甚至要吃大亏。有当地贡生(秀才)与同伴去贵州经商,贵州为铜铅资源产地,那里铸制钱比浙江便宜,便买了一些黔制铜币带回,途经绍兴被当地官府发现,了解到这些人虽无官爵封邑但却很富有,贪欲之官想从这些有钱人身上捞点油水,不由分说诬他私自铸钱,下令将钱没收,严加追究以治罪。贡生一再分辩,就是不听,又听说贡生的东家也很有钱,是个富户,欲将东家一并逮去鲸吞其资财。绍兴县将公文发到乌程县衙,要孙放人。孙扩图亲自进行调查,了解到此贡生并无私自铸钱,因为黔币与浙币不一样,一看便知,孙扩图认为若将人交出,后果严重,可能家破人亡,因此拒不交人。绍兴县追索要人不着,便唆使知府发话追索要人,这个知府也是面叶子耳朵,听信那些贪欲之官的汇报。孙扩图不信这个邪,亲自去杭州面见巡抚陈述案情,终于得到公正处理。为一个素昧平生、无权无势的读书人,甘冒风险为其请命,不惜抗命,不辞辛苦,如此为官,在康乾盛世也是难能可贵的!

虽然这个案子被孙扩图的一身正气而化解,但也得罪了权贵们。他们岂能善罢甘休,遂找机会将他调到浙东贫瘠之地———缙云县任县令。该县是“八山一水一分田”的山区县,山地、丘陵约占总面积的80%。在清代,这里原始、偏僻、荒芜、人烟稀少,是尚未开发的落后地区,山林间湿热蒸郁常致人患一种叫瘴疠的地方病。一介文士冷落于此,自感官场的风霜悲凉和人情险恶。面对如此打击,他茫然了,又因惧怕瘴疠之害,赴任不敢带父母,无法奉养行孝,这令他更加痛心,此刻他一度有了辞官不做、打道回府的想法。但是他的老父亲晓以大义说,昔日韩昌黎贬阳山有惠政,吾儿有何不可,铁打的衙门流水的官,大不了三年两载或又移调。当时他妻子有腹疾,孙扩图不想带去,老父亲说不可,在官更须内助,媳不往人人无约束,力命偕行。不得已孙扩图将大儿子留家,偕病妻含泪踏上了浙东的万山崎岖山道。

孙扩图上任后,洞察政弊,体恤民情,对政弊进行改革。通往缙云县万山中有一条唯一的崎岖之路,为便于官员通行,长期征用民夫(长夫)抬轿护送,后差繁夫重,民累日增,且官员来临,要西迎东送数百里,有时雨天守候半月之多,若遇急差,还需县令垫款雇佣短夫。县官的钱不够,势必从老百姓身上出,官民两累。孙扩图知情后,向上级报告,革除长夫,并从公田的租息中给短夫增加补贴,使民无夺田之苦,夫得增价之实,减轻了乡民负担,政治得以昌明。

二十二年春,乾隆皇帝下江南,到浙江巡幸,孙扩图跟随总督、巡抚忙着迎护圣驾,县衙空虚,发生当地土豪打死平民的事件。凶手为脱罪责,私下用钱买通死者妻儿,不使他们告发,妄想隐瞒了事。孙扩图回任访到实情,坚持要土豪抵罪。土豪害怕开棺验尸暴露真情,以重金行贿法司(按察使衙门)主吏,并立下字据,答应事平之后,以万金酬报。孙扩图访到真情,趁黑夜突至该主吏密怀玉家中,直入其室,让随从于廊外掷轿杠作大响声,威慑对方。此时主吏刚坐灯下与家人一起用餐,孙扩图凛然坐于堂中厉声责喝:“你的事已经败露,上面命我来捕你,早说实话免受严刑。”一时间怀玉惊愕不知所措,其妻插言:“事已至此,切莫错过机会。”怀玉跪地认罪,交出赃券,供出同谋。孙扩图得到人赃证据,怕夜长梦多,连夜面见法司,法司不得已按律治土豪罪,暗中却结怨孙扩图。在第二年的政绩考核中,太守力荐提拔孙扩图,但法司从中作梗,以至后来该法司调走,升迁的机会却错过了。后来还是那个爱才的大学士杨应琚出面,与浙江主管会商改调浙江嘉兴县令。

嘉兴县是鱼米之乡,又可经运河坐船直达家乡济宁,想到可以接父母来衙署奉养以尽孝,令孙扩图非常欣慰。可惜这时突然接到老父病故的噩耗,他痛不欲生,哭昏倒地,加上缙云县处理案件上下会讯奔波,往往行进在雾露瘴雨中,愤懑力疾,竭尽智力,致使身心交瘁,患上瘴疠病。老父病故的噩耗给他巨大的精神打击,以致卧病不支达三月之久。直到第二年春天,身体稍有好转,嘉兴县未能到任便带病急急回济宁奔丧,尽哀尽礼,将老父葬埋在济宁城南郗江原(现在的乔庄北)。这一年,除老父大丧外,他一连死了一儿两女三人,其遭遇实在是令人痛伤。

丁忧三年,乾隆二十七年授钱塘(今杭州)知县,此为省城大邑,政务异常繁忙,断案多是不遗余力,日以继夜,虽劳累少眠而处置得当。

萧山有杨姓平民,贩少量食盐过钱塘江卡,被武弁查获,派兵押送途中他伺机逃跑了。押兵很害怕,为开脱罪责,谎称遇数十人抢去,并诬为盐枭。武弁上报盐运使,盐运使上报巡抚,至总督皆信以为真,一件简单的小事,遂定为盐枭重案并派人捉拿。法司提犯人至省,委派钱塘县令审讯。孙扩图讯得真实案情,与盐运使上报情节有违,盐运使害怕承担上报不实责任,在密室设酒宴款待孙扩图,请他仍按已报之假案情上报巡抚。孙扩图大义凛然,决不苟同,坚持分别向上级陈述案情,若不实甘愿受参处。但是官场中错综复杂的人情利益关系,一介小小的县令人微言轻,此案终未能得到公平处理。孙扩图感叹:“下吏权轻,小民命贱”。至此他慨然心伤,遂有了离开官场之意。终于他因同情弱势的百姓,不惜得罪官场中人,被官场的“潜规则”所恶。一日,值征漕粮时,他因病未到现场,粮道官弹劾他失职,因此被免职。事后,巡抚感到处理失当,仍留他办理皇帝南巡差务。嘉兴、台州知府皆认为处置不当,愿代他捐复原官。但是孙扩图自认直道难行,厌倦了官场的蝇营狗苟,坚持去官归里。

去官归里 隐于林下

乾隆三十六年,孙扩图入都恭贺皇上大寿,恩准复职,但方直清介的他却不想重返政途,毅然回济宁隐居,十年据邑为官,两袖清风,甘心过清贫的日子,至此他不交官长,不谈政事,厌倦喧嚣的城市,喜欢恬静的村墅,政界时有人慕名来访,皆托病婉辞谢绝。唯爱读书,终日手握一书居斗室之中,持杯酒吟哦于花草竹木间。但却好接引青年后进,遇有能文之士,则喜笑于色,纵论古今,夜深不倦。遇有公事则侃侃正论,毫无顾忌,敢说敢当。

公元1788年,这位两中明通榜进士、历任四县县令的孙扩图,在离官家居20年后的一个秋月,因脑后生疮,兼以缙云县受病落下痰嗽之疾,虽延医调理稍有起色,至冬天气候骤冷,表里之症相互交攻,医药罔效,于九月三十日在秋风萧瑟中离开人世,葬埋在济宁城西夏桥西(现西刘庄)。

工古诗文 著作颇丰

孙扩图在官场上铁面无私,刚直不阿,体恤下情,法不妄断,但说到底他更是一个文化人:在掖县任教谕期间,做过北海书院讲席;在浙江做官期间,温州知府聘任他做东山书院主讲。讲授诗词经史,教书育人。他自幼工古文词,下笔泉涌,一生著作颇丰,有《一松斋集》八卷存世。作品有序言,人物传记、志铭、述略、随笔和大量的诗词,仅他的《一松斋集》就收入诗词、诗律七百余首,题材非常广泛,不乏佳作名篇名句。“何必出宇宙,尘世一瑶台”,这是他十六岁时所作“仲秋”一诗中句子,将人间看作天宫的瑶台,表达出积极入世的态度。“旧人一何疏,新人一何愚。人新复人旧,冷落向中途”。这是他十八岁时作“琴辞七解”,以司马相如和卓文君的故事,规劝自己的好友,不应负结发之妻另寻新欢,好友感悟,改变非分之想,并躬身致谢。

孙扩图二十一岁时,结发妻戴氏不幸病逝,他久久怀念,先后有十七首悼亡诗,其哭亡妇诗云:“不堪旧事一重陈,鼻酸惊心梦里身。日日庭中携小妹,朝朝堂上慰双亲。更残忽悟无生偈,目瞑即成陌路人。骨肉俱存惟少汝,朱颜白发各怆神”。

孙扩图与学生情同父子,密胜挚友,其中与吴兴人陈映千最为真挚。一次孙扩图自杭州回济宁,陈映千专程到杭州登船相送,历经两省六郡县、行程几千里,时间几个月,一直到了扬州,仍不忍分离,自古送行无如此之远者,可谓送行之最。后来陈生赴京会试时途经济宁,师生重聚数月盘桓。在家中特开小轩,以“待映轩”三字额其上,意思是期待陈生来济宁相会之轩。

孙扩图与扬州八怪之一的郑板桥相交深厚,二人有着相同的抱负和志趣。据说他们在山东乡试时相识,乾隆十八年郑板桥罢官后在江浙漫游,与时任浙江乌程县令的孙扩图相遇,旧友重逢格外亲密,同游了杭州、嘉兴的名山大川。孙扩图见郑板桥生活窘迫,遂接济银两,慷慨相助,当时郑板桥62岁,孙38岁,可为忘年之交,郑板桥有为孙扩图祝寿诗、孙扩图有吊亡友郑板桥诗存世。

孙扩图的又一位爱徒许楷,半月前与师舟中泪别,不想半月后舟遇风浪,船覆人亡,年仅二十八岁。师闻讯老泪纵横,涕泪涟涟,挥泪写“许生叹”二章,情戚戚,意绵绵,让我们窥探到孙扩图丰富的感情世界。“温州好,别是一乾坤,宜雨宜晴天较远,不寒不燠气恒温,风色异朝昏”。这是孙扩图《忆江南·温州好》十篇的名篇,至今还被温州人所崇尚。

纵观孙扩图的一生,四任邑宰,做官除杂派、清积牍,刚正耿介,不媚权贵,为民请命,执法谨严,两袖清风,一尘不染,是个典型的循吏,且知识渊博,爱才好士,擅长诗文,忠毅谦谨,恭德孝悌,被誉为“皆知名士,博物君子,名师不虚”,是个难得的人才,但官场的险恶令他直道难行,仅以四任县令终老林下,才难尽用,不适意处多多,但是他却以超人的才干和高尚品格,培养教育影响了后辈子孙,其后辈子孙均青出于蓝而胜于蓝。孙氏家族自孙扩图开始,历经清代乾、嘉、道、咸、同、光六朝,计一百六十余年,一个个科举才子,政界明星,若群星璀璨,光耀运河之都,成为中国北方的名门望族。

笔者为孙氏家族撰诗一首,是为颂。正是:

孙氏名德若昆仑,科举群星耀乾坤。

四代累官历百载,五名进士出一门。

圣贤筋骨义仁血,勇谋肝胆公忠心。

文韬武略垂青史,至今民间说纷纭。