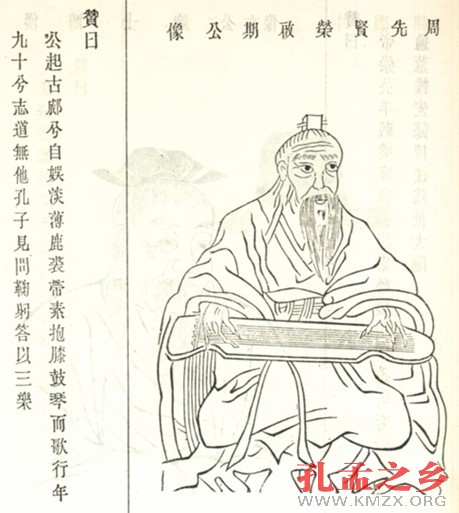

荣启期,字昌伯,生于周定王十七年(公元前590年),卒于周敬王二十六年,即鲁哀公一年(公元前494年)。荣启期出生于鲁国郕邑上谷大夫荣叔公家族。荣叔公祖上并不姓荣,而是姓姬,与西周姬氏同姓姬姓。周代实行分封制,西周初荣启期其祖上的封地为荣錡涧(今河南巩县西),历经五世。周庄公四年(前693年),“荣叔公”奉命见鲁桓公,始迁于鲁,宅居郕邑,根据“五世别其族”的周礼,为纪念荣錡涧之封地,遂改姬姓为荣姓。荣启期被《荣氏宗谱》尊称为荣氏鼻祖。

《列子·天瑞》篇记载荣启期的事迹如下:

孔子游于太山,见荣启期行乎郕之野,鹿裘带素,鼓琴而歌。孔子问曰:“先生所以乐,何也?”对曰:“吾乐甚多。天生万物,惟人为贵,而吾得为人,是一乐也;男女有别,男尊女卑,故以男为贵,吾既得为男矣,是二乐也;人生有不见日月、不免襁褓者,吾既已行年九十矣,是三乐也。贫者士之常也,死者人之终也,处常得终,当何忧哉?”孔子曰:“善乎!能自宽者也。”

皇甫谧的《高士传》、陶渊明的《饮酒》(其二)、晋代文人孙楚、唐代诗人吴筠、《阙里文献考》、明万历36年编的《汶上县志》都曾经提到并赞颂了荣启期。有关荣启期的记载还散见于其他文人的材料中。南朝画家作《竹林七贤及荣启期》砖印壁画(南京西善桥出土),把荣启期和嵇康、阮籍等竹林七贤画在一起,可见他们八人都是当时社会企慕的对象。嵇康在《阮德如答二首》以及《琴赋》中都曾提到荣启期。

荣启期“三乐问答”有着深刻的美学主题,其美学主题是“美在生命”。

荣启期之“一乐”的美学主题是“天地所生,人为大矣”的“人文”之美。“人禽之辨”是儒家传统一个重要的论题。《论语·乡党篇》记载:“厩焚。子退朝,曰‘伤人乎?’不问马。”《曾子大孝》说:“天之所生,地之所养,人为大矣。”认为人是天地间最伟大的,“天地之性人为贵”(《孝经》)。《小戴礼记·礼运》篇说:“人者五行之秀气也。”同时,儒家思想是把人作为自然的一部分来看待的,认为“有天地然后有万物,有万物然后有男女”(《周易·序卦传》),“大哉乾元,万物资始,乃统天。云行雨施,品物流行,大明终始,六位时成”(《周易·乾》),“天地感而万物化生”(《周易·咸》),并且主张人类要生存下去就必须效法自然,其行动须与自然的变化符合一致。但儒家又绝非把人看得十分渺小,认为人通过效法自然就能与天、地并立而三,像天地一样伟大,这就是《中庸》所说的“赞天地之化育”,“与天地参”。荣启期“天生万物,惟人为贵”的思想,继承了儒家的“天”“人”关系说。儒家关于“天人”关系的哲学,本质上就是中国古代的生命哲学。

荣启期之“二乐”的美学主题是“尊卑定位”,“不出其位”的“秩序”之美。中国古代社会里的“男”突出了一种阳刚之美,与“女”的阴柔之美相对应。“男”“女”分别对应自然界的“天”、“地”,认为“天尊地卑,乾坤定矣”“乾道成男,坤道成女”(《周易·系辞上传》)。《周易》在解释“观”卦“六二”时说:“六二。闚观,利女贞。象曰:闚观女贞,亦可丑也。”什么是“闚观”?“闚观”应指女人见识偏狭,如后世言以管窥天、管中窥豹之类。《汉上易传》释为“阖户而观之,所见狭矣”,李镜池《周易通义》释为“一孔之见”。中国古代社会又对男女尊卑上下的关系进行了引申和阐发。《周易》“家人”卦中“彖”曰:“女正位乎内,男正位乎外。男女正,天地之大义也。”意思是说,女在内,以正道守位;男在外,以正道守其位;男女守正道,是天地间的大义。

当然,荣启期“男尊女卑,以男为贵”的思想,也包含有明显的封建糟粕思想,这也是当时不可超越的一种思想,我们不应该以两千年后今天的思想去苛求古人。

荣启期之三乐的美学主题是乐生安死、心诚其意的“德寿”之美。中国古代思想文化中往往把“寿”与“德”联系起来加以考察。《尚书·洪范》相传是殷商遗臣箕子传授给周武王的治国大法,其中提出了“五福”“六极”的概念:“五福:一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命。”“六极:一曰凶、短、折,二曰疾,三曰忧,四曰贫,五曰恶,六曰弱。”说明了当时已认识到品德的好恶与健康有直接的关系。《大戴礼记·武五践阼》,周武王衣带上有“火灭修容,慎戒必恭,恭必寿”的铭文,其中的“恭”也是属于“德”的范畴。明确地把“寿”与“德”联系在一起的还是孔子。《礼记·中庸》中引孔子语曰:“故大德……必得其寿。”在《论语·雍也》篇中提出了“仁者寿”的命题,即“知者乐水,仁者乐山。智者动,仁者静。智者乐,仁者寿”。儒家传统十分重视“德”“寿”之间的关系,希望个体能够安康长寿,颐养天年。荣启期九十六岁而卒,可谓长寿矣。

荣启期之“结语”的美学主题是“安贫乐道,坚守操守”的“淡泊”之美。孔子和他的弟子门人大多出身贫穷,终身布衣,但他们苦中作乐,坚守操守。孔子本人对贫寒生活有自己的体会,他说:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。”(《论语·述而》)孔子曾称赞其弟子颜回说:“贤哉,回也!一簞食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(《论语·雍也》)。宋明理学家把他们这种以苦为乐的精神称为“孔颜乐处”。“孔颜乐处”更重要的一层意义是“乐道”,安贫只是一种表象,乐道才是终极的追求。子曰:“君子谋道不谋食。……君子忧道不忧贫。”子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”(《论语·里仁》)荣启期“三乐问答”中的“贫者士之常也,死者民之终。

荣启期之葬的美学主题是“智者乐水,仁者乐山”的“旷达”之美。孔子在《论语·雍也》篇中说:“智者乐水,仁者乐山。”按照孔子“比德”的观点,山所蕴含的精神符合于人的某种美德。《尚书大传·略说》:子张曰:“仁者何乐于山也?”孔子曰:“夫山者,然高。”“然高,则何乐焉?”“夫山,草木生焉,鸟兽蕃焉,财用殖焉,生财用而无私为焉,四方皆代焉,每无私予焉。出云风以通乎天地之间。阴阳和合,雨露之泽,万物以成,百姓以飨;此仁者之所以乐于山也。”

刘宝楠《论语正义》卷七指出:“言仁者愿比德于山,故乐山也。”荣启期喜游山水,曾游历于昙山,躬耕与昙山,最后葬身于昙山。孔子提倡“因丘陵为坟,不封不树”,作为道义相合的荣启期,死后欣然葬于昙山,“不封不树”。