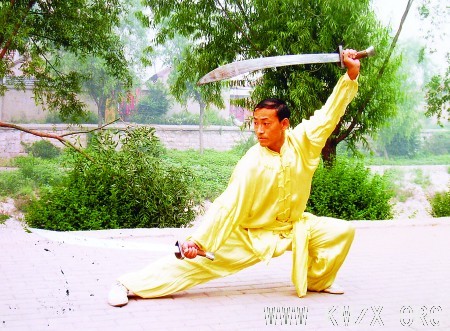

刘士新,济宁人,现任中国武术协会会员,济宁运河传统武术推广中心创始人。8岁开始接触武术,练武30余年。从民间广泛汲取传统武术的精髓,博众家之长,曾几度赴武当和少林交流武术技艺。他的拳法多次在全省武术大赛中获一等奖。现在,他有了一个新的梦想,就是通过自己的努力,把运河传统武术的精髓传播下去。

坚持不懈打下扎实基础

从8岁起,家在农村的刘士新就在民间练武人的熏陶下走上了习武之路。那时他虽然年纪小,但却发自内心地喜爱练武。每逢放学,都要跟村里的拳师打上一套拳。也正是在那时,刘士新打下了良好的基本功。

12岁那年,刘士新在叔叔的介绍下,开始跟随济宁城区有名的拳师聂继祥练武。那时,家住许庄镇的刘士新每周都要骑着自行车到40多里外的竹竿巷学习查拳。从踢腿、马步、打拳、弹腿等基本功练起,随后学习查拳的各种套路。其间,刘士新还得到了师爷聂玉胜的悉心指点和真传。就这样他凭借着极强的领悟力和刻苦的精神,很快就学会了查拳的多个套路。

“什么拳都是好拳,就看怎么练,我就是要博众家之长,不断学习各种拳法。”刘士新对记者说。1996年,刘士新开始跟随李景春学习摔跤、技击和螳螂拳。刘士新说,各种拳法都可以互相补充,各门派都有自己的长处,需要悉心学习。正是因为刘士新这种谦虚的性格,很多当地武术界的老前辈都愿意对他倾囊相授。

说起刘士新练武的窍门,他对记者说了四个字:“贵在坚持”。从上初中时,他就坚持每天绑着沙袋跑步,甚至睡觉都不摘下来。蹲马步时,膝盖和头上都要放上盛水的碗,每次都在半小时左右。

广收徒弟只为后继有人

为了武术梦想,刘士新曾多次到武当山、少林寺交流武术技艺,各门派的大师在看过他的拳法之后,都大为称赞。在大师们的鼓励下,他萌生了传播运河传统武术的念头。

2007年5月,包括迷踪拳、少林拳、咏春拳在内的16个拳种的代表云集在山东郓城举办的全国武林论坛上,其中,刘士新作为华拳的代表也出席了此次武林论坛,这是济宁武术界老前辈一直推荐的。在论坛上,刘士新讲解和演示了华拳的技击特点,他生动的讲解和出色的表演,得到了在场同仁的一致赞许。回来后,刘士新开始认真思考一个问题,武术是需要传承的,自己练得再好,过上几十年也终将面临失传。

“练武先练功”,传播传统武术必须要重视起来。虽然在此之前,刘士新也曾收过徒弟,但都是亲戚朋友的孩子慕名而来。武术讲求悟性和天分,小范围内不便于选拔优秀苗子。于是,他开始拉起大旗广收徒。

首先找场地就费了很大工夫,刘士新辗转多个地方,开始都遭到拒绝。最后凭借他的真诚和执著,东大寺管委会同意刘士新把传统武术推广中心设在这里。东大寺管委会主任沙彦振对记者说,传统武术本来就是一门文化,而查拳向来是师传口授,随着老拳师的故去,掌握这门拳种的人也越来越少,我们希望刘士新能够担起这个重任,将传统武术传承下去。

因材施教造就桃李芬芳

“ 教孩子们的第一课,我 总要给他们讲‘武’、‘戈、’ ‘止’三个字,意思是放下武 器。因为练武之人首先要有练武需要一个长期武德。 练武不是为了打架, 而是为了强身健体。”刘士新很注重对孩子的武德教育。

从开始的慕名而来,到后来的广收门徒,跟随刘士新练武的人越来越多,目前已有100多人。在教授过程中,刘士新并不是胡子眉毛一把抓,总会因材施教,根据每个孩子的特点进行教授,练得好的苗子要重点培养。刘士新对记者说,他有一个徒弟叫赵一甲,开始跟他练武时只有4岁。可看这孩子悟性高、动作到位,他便刻意给他开小灶。这孩子也争气,仅一年,就在省级传统武术比赛中夺得两个一等奖。在刘士新教过的徒弟里,有20多人在全国、省级比赛中获奖。

“很多农村的孩子在放假之后都没事干,我打算下一步多到一些城乡接合部去设一些武术教学点,多拿出时间去教这些农村的孩子,让他们的假期充实起来。”谈起下一步的打算,刘士新认为自己还有很多事情要做,他要利用业余时间,把自己掌握的武术技艺进行推广,让运河传统武术能够源远流长。