赖非非同小可。

他于喧嚷的闹市里,保持着一个隐者的静气与淡泊、朴真与深邃。在当代知识分子尤其是作家、艺术家的群落中,对于名利的追逐,几乎到了疯狂的程度。就是我所见过的各色“淡泊”,或只淡泊在嘴上,或因没能获得更大的名利由牢骚而“淡泊”,或有着对于淡泊的向往、却又不由自主地将一只脚踩着名利的船始终恋恋不舍着。赖非是个特例或曰异类,与这些迥然不同:他将他的学术研究和着心血筑成一个桃花源,让生命展现出少被异化、不被扭曲的强大与美丽。

他有一个迥异时俗的斋号:下坡村。问他何意,赖非亦庄亦谐地解释:下坡多顺溜,不拥不挤,有饭吃就行,别无他求。是的,从山东邹城太平公社的一所乡间小学,直至北京大学的考古系,一路走来,赖非全是学习委员;可是毕业后,他却连一个芝麻大的官也没当过。为了表示确切,他还举起一只手,让大拇指抵住小拇指的末节指尖,开容芝麻之小。看他的表情,自得里似乎还有几分庆幸。不屑与名利有染,不甘与官场为伍,不仅是本性使然,还有对于社会的清醒认知与对于人生价值的实在追求。

有了这种自觉的静气与长年累月打磨出的深邃,赖非也就有了于寂寞里做大事情的时间与精力。耐住了常人耐不住的寂寞,也做出了常人难以做出的成就,于是对他来说,大寂寞也是大快乐。他自己说,“我的学术关注点主要有两部分:一是古代石刻考古,一是书法史的理论与方法”。其实,在他的学术领域之外,还有一个颇有建树的领域,即与他书法史的理论与方法的研究相得益彰的书法艺术。“和谁都不争/和谁争我都不屑/我爱大自然/其次就是艺术/我双手烤着/生命之火取暖/火萎了/我也准备走了”(兰德《生与死》),赖非的一生,就交给了他的学术研究以及与他的学术研究有关的书法艺术实践,可谓是好之乐之,全神贯注,心无旁骛。

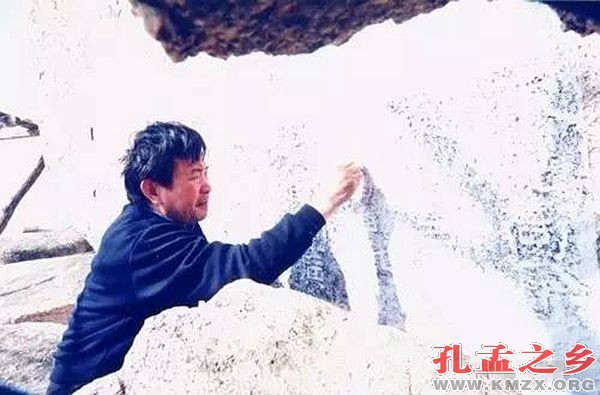

让我感动的,是他对于学术的酷爱。有了这种酷爱,寂寞与牺牲都不在话下,都顺理成章。仅是两个课题的完成——云峰石刻调查与研究,山东北朝佛教摩崖刻经调查与研究——就是在这种酷爱中耗去了他27年的生命。其中,山东北朝佛教摩崖刻经调查与研究,从1986年至2006年,就花去了整整二十年时间。其间,他跑遍了山东有关的21座山。这是精神,他还让先进与系统的思想指导石刻研究。

面对一件件孤立而又零散的石刻个体,他缜密地想到:当它们出现与产生的时候,却是作为一个特定的文化事物的组合件而存在的。他沉入在历史的长河里,沉入在这些石刻产生与出现的那个“当下”,甚至将那个当下,放在整个历史的大背景里观察,从而发出有的放矢的疑问:眼前的殘碑断石背后,还有其他什么内容?反映着什么意识?体现着怎样的文化精神?从云峰刻石调查到汉碑资料的汇集,再到北朝石刻刻经的研究等一系列的课题,赖非站在中国乃到世界古代石刻考古的前沿,认清并摒弃从宋至清“金石学理论与方法的落后”,采用先进的考古学理论与方法,为中国建立与发展成一个独立完整的古代石刻考古学科,创下了坚实的业绩,立下了汗马功劳。《云峰石刻调查与研究》(与人合著)、《山东北朝佛教摩崖刻经调查与研究》、《山东新出土古玺印(并释)》、《齐鲁碑刻墓志研究》、《齐鲁摩崖刻石》、《赖非美术考古文集》、《书法环境——类型学》等一批专著的撰写与出版,主编、合编的《云峰刻石全集》、《山东北朝佛教摩崖刻经全集》、《山东画像石精萃》等二十多种研究资料的组织、撰写与汇编,以及百余篇独具思想与见地的论文的写作与发表,就是无言的证明。他就像一头只顾向前的拓荒牛,没有急躁,没有浮华,更不喧嚣,但是却为时代开垦出了一片又一片的处女地,也为后来者踏出了一条可资借鉴、可受启迪的路子。

在他的学术成就中,最为重要,甚至带有不朽性质的——虽然至今仍然不被广泛地认识——就是他对于中国书法自身发展规律的发现与认识,从而让我们找到了一把打开中国书法历史、准确评价一切作品、作者以及书法事件的钥匙。这把钥匙,便是他的《书法环境——类型学》。这部四十万字的大书,有一个副题:书法史的理论与方法,它既有理论的俯瞰与概括,又有方法的具体与实用。就为了寻找这把钥匙,“20世纪80年代以来,我本职工作以外的所有业余时间,几乎都用来思考这个问题”(赖非《我的学术关注点》)。也就是说,他是在寂寞里用了三十多年的时间,才找到了这把钥匙。他从典型笔画这一汉字——书法发展的本质元素出发,进而寻找到了作品群序列,从而找到了相互联系又相互区别的“书法类型”;而这些书法类型,无不各各存在于自己的外围环境(自然环境与社会环境,包括经济、政治、思想、艺术环境)与内围环境(文字环境、书法主体环境与书法用品环境)之中,既是环境的产物,又积极地能动地反作用于环境。当我们对于中国书法史及其作品作者评价,还仅仅限于平面的“背景描述”、“书家排列”与“作品评说”的时候,是赖非用了三十多年的时间,发现了还原中国书法历史真貌、又立体地生动地从而真实地认识中国书法现象的规律与方法,成为解释中国书法史一切事实与现象的基本工具。读他的这部书,让我感到着真理的朴素与明了,也有领略了历史脉动的必然与逻辑的缜密。“书法环境——类型学”,智慧地吸收了其他学科的思想科学成果,如书法环境学吸收了“史学中视为奉为规则的背景思想、人文地理学中运用的自然地理人文意识,以及文化生态学中社会环境文化”的精华,书法类型学则借鉴了“生物学的分类法”与“考古学的类型理论与方法”。

但是,在瓦釜雷鸣的时代里,黄钟的声音是寂寥的。手握真理的赖非,仍然清苦着也孤独着。他的所有的著作,全是自费出版。为了出版这群自己的“孩子”,这群耗费了自己几乎全部心血的“孩子”,他已经投入了18·5万元。他说:“谁叫我酷爱学术?这是愿打愿挨的事情。再说,挣的钱也没别的用途,正好用在出书上。”轻松里,是掩着许多艰辛与困苦的。1998年,出版那本《山东新出土古玺印(并释)》一书时,他就遇到了经济的窘迫。当工人的老父亲小时上过私塾,特别热爱文化,更加体贴到儿子的热爱与困境,便带上自己攒下的一万元,在酷暑里从老家邹城挤公交车赶赴济南为儿子送出版的费用。那时的一万元可是大钱,而这宗大钱又全是十元票,放在身上任何地方都太过显眼、太不安全。老父亲便买上一盒玻璃茶杯,将十元票一张一张安全地铺在杯底,再盖上纸压上茶杯。

寂寞是冷的,有了这种酷爱,寂寞里便有了一种热,一种暖石融冰的热。

苦着寂着却也分外地乐着幸福着,他知道这些学术成果即使被长期埋没,最终也会放射出自己的光芒,照亮黑暗,启迪人心,温暖世间。何况,在他的“桃花源”里,赖非还会于书法与篆刻的创作里,真正解放了自己的灵魂,自由着自己的身心,也挥洒着不羁的激情,让洁净而又熔铸了古今之美的艺术,悄然绽放。他的书法与篆刻,艺术魅力与人格力量将相辉映,有着独到的境界,开创了齐鲁新金石流派。那方“有酒无客”的印章,有落寞,更有对于清静时光的享受。而那副铮铮有金石气的书联,则俨然有着他的老乡孟子的凛然风骨与浩然之气:松高千尺犹藏曲,梅寒一生不卖香。他到德国海德堡大学讲学的时候,有学生问他的口音,他就自信地说:我的口音,就是当年孔子、孟子说过的口音,是中国正宗的口音。海德堡大学东亚艺术系主任、哲学历史学院院长雷德侯教授这样评价我们的赖非,“卓越的学者”,“大家的气魄”,“他的博学和对于方方面面材料的准确把握又使他能够以批判的眼光超越此前的学界,大胆地建立全新的联系,得出前所未有的结论”,“与这位特别的绅士交流是一种心灵的飨宴”。

这位拥有自己“桃花源”的拓荒牛,又有着最大的学术遗憾。他清醒地看到:每一件石刻都不是孤立的,一件石刻是一件特定的文化事物;每一群石刻都有其深刻的背景,一群石刻便是一种特定的文化意识;在中国几千年石刻发展史上,所有的石刻作品都相互关联着,没有哪一件是例外的。他曾经有一个于我们的民族我们的历史文化有益处的宏大计划:用20年的时间进行田野考古调查,对全国范围内的所有石刻作品进行区、系类型调查与排队,收集齐所有资料,最终弄清楚数千年间中国石刻,是以什么样的形式和内容相互关联从而形成统一的文化体。从上个世纪九十年代,他就曾有过去做的冲动,他甚至听到了时代刻不容缓的呼唤。但是,已经62岁的赖非至今还没有等到开始的时机。