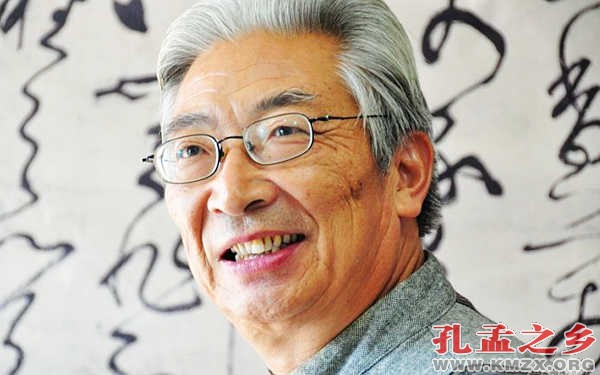

3月1日,吕建德小楷书法精品展暨《吕建德小楷墨迹》首发式在济宁市博物馆举行。

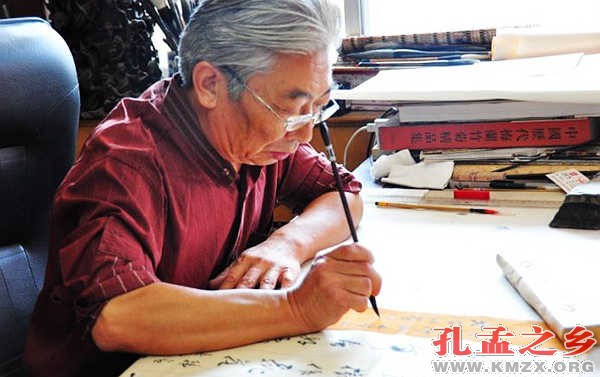

二十多年间,与建德先生由交往而成为朋友,回想起来,总有一种味道萦怀。什么味道?墨香。

寒暑,昼夜,念兹在兹,心无旁骛,书法几乎成了他的宗教。大半生过去了,他在书法的路上,一步一个台阶地走过了知、好、乐的历程,终以一腔近乎痴迷的热爱,在中国书法艺术的天地里,烙下了自己颇具识别感的脚印。方正字库收录其行楷、魏碑两种字迹,命名为“吕建德行楷”、“吕建德魏碑”,作为字模向社会推介并被广泛应用,就是最好的证明。

他的书法(楷、行、草),当然有阳春白雪的文雅高古,可入于艺术的殿堂;却又富含当下与当代气息,让“下里巴人”们也“喜闻乐见”着。很少能够看到一个人的书法作品,能够得到如此广泛的喜爱。李铎先生用“遒媚洒脱,风格清新”来评价他的书法,权希军先生称其“刚柔相济,遒丽天成”, 沈鹏先生称赞他“古不乖时,今不同弊”。而将其视为知己同道的乔羽先生,更是对建德的书法有着追源溯流的理解:“济宁西去百里有个曹县,建德就出生在曹县一个书法世家里。他的祖上开着一家石印馆,祖父和父亲都是享誉乡邻的好写手。耳濡目染,建德从小就迷上了书法。工作之后,生活在孔孟之乡,融入血脉的儒家文化,似乎也是不求而大的。表现在他的书法创作中,便是一种‘中和’的审美指向。建德广得儒家文化的熏陶,又深受圣贤灵气的滋润,所以他的书法之根扎得非常坚实,艺术之花也开得异常鲜艳。”另一面,则是市井民间,也会以自己生活化的审美意识,对他的书法作品投掷着真诚的理解与喜欢。他的大量的公益或商业牌匾,就“活”在大家的眼睛里,给人以美好的享受。记得十几年前,与他一起参加济宁市委组织的人才调研活动,每到一个省份,建德就是最忙的,也是最“吃香”的,全都因为他书法的魅力。

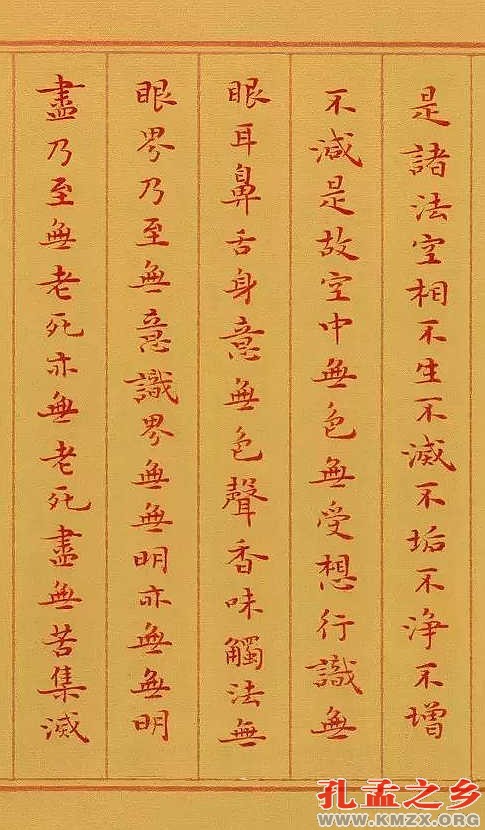

在书法的领域,他有着兼容并包的胸襟,融会碑、帖的精髓,“穷其源流,究其变化”,为自己的书法艺术打下了深厚的根基。常有书家叹其笔墨既有碑的苍劲凝重,又有帖之清迈丽雅,也就不足为怪了。如他的楷书从唐碑入手,对颜、柳诸家,进行过深刻的研究与思索;而其独具风韵的小楷,则得力于被称为小楷极则的王献之的《玉版十三行》,并同时汲取了王羲之《黄庭经》的秀美朗逸、古朴清丽。

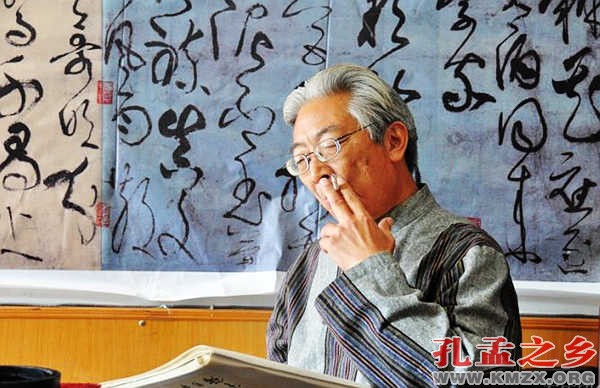

他下力最勤又将门径探究得最为精细的当属草书艺术。草书的历史演变及草书的现代走势,都在他视界的缜密观照之中,而当代草圣林散之对他影响最大。早在十几年前,我就见他书案之上杂陈着林散之的著作以及有关林散之的书籍。这不仅是艺术上的主动师承与学习,还有人生况味的灵犀相通。那时建德兄就向我复述林先生的“语录”:“文艺家要做真人,不要做假人欺世。”尤其是林散之的“一切不与人争,只与古人争一地位”,更被建德兄视为座右铭。还是那个喜欢他的乔羽,曾经这样说建德的草书:“在他的笔下,巨幅大章,一出手动辄就是六尺、八尺甚至是丈二的巨构。洋洋洒洒,纵纵横横,笔走蛇龙,满纸烟云,给了我们前所未有的心灵和视角的双重冲击。”

建德兄的人生与艺术之路,并不平坦,是常布着坎坷的。他的苦不为外人道,只藏在心的深处。人生之苦,有时倒是上帝的“眷顾”,它可以让有大志并大才者,于痛苦里迸发出持续的创造力。已过耳顺之年的建德兄,正在精进不已、创造不已。不久前推出的“风景这边独好——吕建德书法展”,就已名动京华。所展120件作品,为其近两年间创作的精品,小楷,行书,魏碑,草书,榜书,方正字库建德体以及仿毛体,可谓洋洋大观。这让我记起欧阳中石先生对于吕建德书法艺术的品评:“善假于人者智,能集于人者博,善匿己者明,能胜己者成。公度(建德字公度)先生知此,能无所成乎!”