在《济宁百姓》人物的撰写中,米扬声先生是我写得最为艰难、迟迟不能动笔的一位。

为中华民族做出过重大贡献的米氏家族,犹如一棵参天大树,枝繁叶茂在中华民族的大森林里。但是,这棵大树曾经被无情地砍伐。

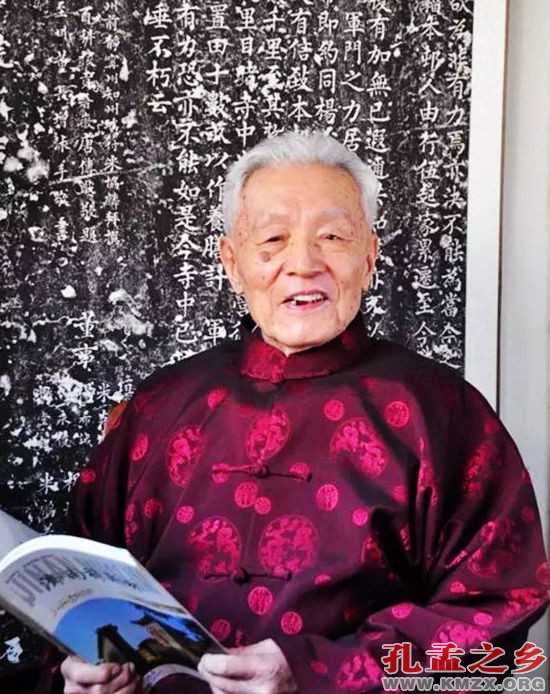

已经八十八岁的米老先生,只将沧桑风雨掩于清癯儒雅里,“我和谁都不争,

和谁争我都不屑”。默然随和之中,他却为世人主编出一部有着独特意义的书《米协麟家世史料汇编》。有了这部书存世,几乎被埋没的米氏家族的历史,又能实实在在地存在并能够经受得住时间的淘洗了。

米氏家族落户济宁当有三百年历史,产生重大影响则是从米协麟先生开始。因为米协麟先生一人的带动与引领,回族世家的米氏家族便崛起于中华民族的艰难岁月中,并为我们多灾多难的国家,建树起不可磨灭的贡献。米协麟先生生于清朝末年,于四十五岁上(1874年)考中进士。米协麟幼年时代,恰逢民族英雄林则徐任运河总督驻节济宁,其“苟利国家生以死,岂因祸福趋避之”的精神境界与爱国践行,对成长中的米协麟影响巨大,被米协麟视为终身老师。而进士的米协麟,被李鸿章的赏识与知遇,则影响了他的人生也成就了他的人生。李鸿章视米协麟为“干济之才”,就是在米协麟遭遇诬陷与坎坷之时,李鸿章也信任不减,给予“朴实耐劳,兼有学问”的忠恳评价与支持。

米氏家族曾经有过贫苦劳作的漫长岁月。米协麟七岁时在济宁东门石门口学塾,每天帮助家庭缫丝到半夜,却从不误了学习的钟点,总是天不亮就起床,带块凉馍准时赶到塾学。在米协麟的一生中,躬耕教育且成绩显著,就是在他得中举人之后,仍然继续设立塾学,传教立身经世之学。有了他的肇起,米氏代代教书育人连绵至今、从未中断,蔚成教育世家,从清代开馆授业,到当下的大、中、小学讲堂,代代都有从事教育的教师。米扬声先生更是秉承家传,教师一生,柳行小学教师、曲阜师范教师,济宁市教研室教研员,在五十多年的时间里,心血化雨露,桃李满天下,虽经风雨坎坷,初心不改,终成齐鲁优秀名师。

《米协麟家世史料汇编》一书,以主要篇幅,向我们展现了米协麟及其儿子米汝厚、孙子米寿昌先后创办民族工业峄县中兴矿局与华丰煤矿的历史功迹。中兴矿局始建于1880年,在“洋煤盛行中国,利权为西商所擅”之际,米协麟等创办者白手起家,为中国创办起第一家民族工业,与抚顺、开滦煤矿一起被称为中国历史上最早的三大煤矿。抚顺煤矿是日本霸占,开滦煤矿被英资渗透,只有中兴煤矿成为我国历史上最早的民族资本独立经营的大型煤矿公司。就是这个公司,创下了数个第一:中国工业史上的第一只股票,拥有第一艘自有轮船、第一列自有火车与第一个自有港口。儿子米汝厚创办华丰煤矿,承继着父辈的宗旨,专门在招股章程中明确规定:“不得招收洋股。”

这是一个有远见有担当的家族。进士及第后不起豪宅,不修坟茔;创办实业有钱了,还是不起豪宅不修坟茔,济宁的那栋进士府第,除九间新盖外,一色旧屋。他们为内忧外患的中华民族忧心如焚,只将巨额的积累全部投入在煤矿建设之中,真是实业救国之心可鉴!

家族的命运与国家的命运息息相关。日本的侵略,国民党政府的腐败,新旧军伐的劫掠,土匪的猖獗与绑票等等,让米氏家族与他们创办的中国第一家民族资本主义企业,创伤累累,终于走到举步维艰的困境里。只有米氏家族朴实耐劳、兼有学问的家风不变,只有米氏家族实业救国、教育救国的爱国精神不变。他们的企业,可以处于风雨飘摇之中,可是再大的挫折也不能泯灭这个家族的爱国精神;他们的子孙,可以衣食无着,可是耕读传家、书香门第的家风仍在延续不已,那个“忠厚传家”的木匾,仍然无言却又不屈地悬挂于济宁市越河北街35号米家大院的大门门楣上。前门是越河北街35号,后门就是炉坊街35号,九十多间清朝的建筑,贯通在两条街之间,经历着历史,也注目着历史。

这是一个为我们的民族做出了重大贡献的家族,这也是一个为回族、为这座城市争得了重大荣誉的家族。

但是,这个家族也遇到了空前的危急与劫难,甚至是倾覆的灭顶之灾。

大院渐次荒芜。大院渐次嘈杂。米家只被限制在狭小的空间里。而文革来了。那方“忠厚传家”的匾牌成为“敌人”的象征而被投入在“破四旧”的大火里。书香门第里当然有着厚重的文化典藏——四书、五经、二十四史、战国策、史记、纲鉴、通鉴;曾文正、白香山、韩愈、王临川、黄山谷、李白、柳宗元、三苏、文天祥等著作;还有本草、金匮要略等医学宝典;世界各国地理,采矿科技;各种书画真迹及拓片(包括黄山谷长卷巨制、米氏先人米芾中堂、唐传猷、李鸿藻叶大焯等的大作)——越积越多的宝藏,列于三间楼房里,“几无插足之处”,真可谓精华灿烂,琳琅满目。日本侵略者占领我们的济宁后,这些典藏曾经遭受过灾难,随手撕碎古籍珍藏作手纸去擦枪,还有懂得的日本人,将部分精品书画装祯成四大册掠夺而去。如此,剩余的珍藏仍然装满了整整六大书架。可是如今,这些劫余,都与那块“忠厚传家”的匾额一起,牺牲在大火里。

去年夏季的一天,去拜访已经88岁的米扬声老师,谈到此处,那种惋惜,让人心疼。即便如此,老先生也不给心上留下仇恨的寸生之地,还是遥望着未来,让爱与美洒在当下的大地上。他不愿反复咀嚼那些无法再生无法回来的文化典籍,却还吟咏着叶大焯手书的那幅对联:书成蕉叶文犹绿,吟到梅花字亦香。

最为惨痛的,还是人的屈辱与被践踏。米扬声先生的慈母,就是被百般迫害之后,抱病而去;妻与孩子被无理关押,遭受毒打。尤其是教育世家的子女,竟被剥夺了受教育的权利。这也许是米氏家族数百年间遭遇的最为沉重的苦难。米扬声本人,首当其冲,被折腾得“屋脊子六兽”,下放到曲阜农村陈庄,失去了站在讲坛上的权利。平和,老实,善良,米扬声就是在人生最为低谷的时候,也善待他人,并对未来抱着坚定的期待。在陈庄,不能上讲台,就教房东陈庆忠家的孩子们,以至与房东成了至今来往不休的亲戚。等到能够重新站上讲台,就是陈家的一位大哥,用担子挑着米扬声先生的衣物杂什,走了十几里路,将他送到了学校。他不愿意重新揭开这块血淋淋的伤疤,也许他的心上有着不为外人甚至不为子女所知的痛苦与忧伤,但是他知道更为重要的是爱与建设。于是,便有了这部书。

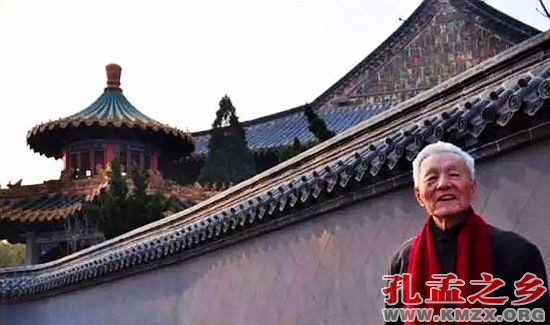

去年8月的一天,我穿过熙熙攘攘的人流车流,去越河北街寻找米家大院,也是去寻找米氏家族的踪迹。费尽周折,却是踪影全无,连“35”号的门牌也付阙如。询问街坊邻居,甚至房产部门,都已对米氏家族连同米进士大院,懞懂不清。一个曾经轰轰烈烈的存在,就这样烟消云散不成?当然不会,历史的真实,就在历史的河道上,关键是要有人发掘。米扬声便将这幅担子悄然地压在自己的肩上。他要对得起列祖列宗,他要对得起子孙后代,他要让从先祖米协麟开始的米氏家族的事迹与人物,都鲜灵灵地从被埋没的尘埃下活泼起来,他要将历史在当下人的心里复活起来。这项工程,便成了离休之后的米扬声先生主要的工作。全身心地、深深地扎进历史的寻访之中,一做就是二十多年,他自己说:“用二十年的时间进行家族史与地方民族史的搜求研讨,带动米氏家族子弟,九易其稿,全力编撰米氏谱系,填补了济宁米氏三百年谱系与史实的空白。”虽然,我们的尘埃太重太深,要想复活历史,几乎已不可能。虽然,我们将大多的真相、太多的历史遮蔽起来甚至消除净尽,但是,总会有人埋头苦干,一点点刨开浮土坚冰,让历史与真实重新回到我们的眼前心里。那位追日的夸父,不是宁可渴死在路途之中,也要将追寻不息的精神与用手杖化为的桃林,去传之后代也造福后代的吗?

这部书的前面,是作家、中国伊斯兰教协会副会长、山东省伊斯兰教协会会长王树理写的代序言。在代序言中,王树理先生对于“米家祖孙三代矢志不渝于民族工业”、“实业救国”的精神,给予高度评价。同时,代序言还揭示了一段历史事实,即在抗日战争的初始阶段(1938年),“已经迁往武汉的中兴煤业公司做出了一个令世人刮目相看的决定,命令所有矿井全部停产,‘绝不与日人合作’成了全体矿工的共识。为了阻止日军侵略的步伐,董事会甚至以壮士断臂的勇气,下令停泊在长江里的‘中兴号’、‘大宝号’、‘盖荪号’三艘巨轮沉船封港。”

不事张扬的米扬声先生,其实有着超越朝代的爱国胸怀。他的这段话让我咀嚼不忘:“作为中国人,到什么时候都要热爱祖国。爱国情怀是超越所谓阶级、时代、党派之上的,不管社会制度如何改变,朝代如何更迭,但是忠贞之士总是要将爱国的责任承担起来。这才是真正中华民族的脊梁,这样的志士,就决不会贪腐、当裸官、当汉奸!”他一定是从米协麟等他的先辈们的身上获得了教育与力量。他当然也是在以这部书为镜,让后代们看到自己先辈们树起的榜样。

采访米扬声先生,是去年的春季。写罢上面的文字,已是新的一年的起始,米老先生,也是89岁的高龄了。面前就放着他主编的书《米协麟家世史料汇编》及《山东济宁回族米氏家系表》,采访时的情景也就活脱脱地再现着:他的客厅中那幅写着“朴实耐劳,兼有学问”的书法,他的那几个橱柜里又在越积越多的书籍报刊。最让我难忘的,是他摩挲着刚刚印出的这部书时的那种热热的慈爱与喜悦。如果我们尽可能多地将历史找回并让其复活,我们的国家与我们的人民,不是可以在更高也更清醒的境界里前进吗?

向米老先生致敬,并祝他健康快乐!

(李木生)