甲午之年,置于我案头的有三本书,先是邹城吕卫峰小弟转赠的《杞芳堂读碑记》和《济宁汉碑考释》,皆为李樯签名本;另一本《秦汉刻石选译》虽未有李樯签名,却是作者亲自赠予的。舍下藏书四十余年,凡师友赠书皆要拜读。知李樯为书法家久矣,却说不上了解,直到读完李樯的这三本书,才感到应该为他点赞。

李樯近照

在这个浮躁的时代,读碑是非常寂寞的事情,于寂寞中读碑并写出这样的三部著作,亦非轻松之事。由此,我对李樯又多了新的赞许。

点赞,首先是为李樯的坚守。李樯自述人生有三阶段:1980年代以文学创作为主,1990年代以书法创作为主,2000年起致力于秦汉刻石及邹城文物文献研究。我以为近十余年李樯的坚守体现在两方面,一是对书法的坚守,一是对本土文化的坚守。两个坚守都在《杞芳堂读碑记》《秦汉刻石选译》《济宁汉碑考释》三部书里。李樯研究秦汉石刻及邹城文物文献的同时,并没有丢弃他喜爱的书法。毕竟是书法家,李樯的书法视角是显而易见的。这三部书稿,最初都是他练字时的读碑笔记,十余年的坚持,慢慢的成就了这三部书,也使李樯成为学者型的书法家。李樯得书名较早,可贵处是他没有弃走家乡,而是坚守本土,统揽秦汉,他的书法作品化古出新,古雅清丽,不随时流,境界天真。李樯的成就得益于他的坚守,是邹城的浩然之气滋养了李樯。

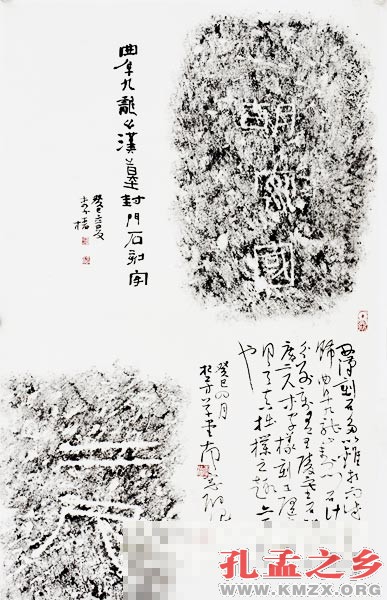

李樯石刻题跋作品

邹城是历史文化名城,亚圣孟子故里,秦汉石刻资源丰富,邹城文化的浩然之气对李樯影响至深。生长在邹城的李樯,立足邹城,研究秦汉刻石,学问里充溢着超凡脱俗的格调,对书法、石刻历史上许多存疑的问题,多有自己的见解。收藏在邹城市博物馆的《莱子侯刻石》是一幢仅35字的王莽时期的刻石,为了论证刻石的用途,李樯征引了《说文》《周礼》《大戴礼》《礼记》《易·系辞》等五种典籍近十条引文,置列“封”字的古义义项。又为了论证石刻出土地点,征引了《金石续编》《邹县续志》等书,并在古籍圈定的范围内一个村庄一个村庄地过滤,确定了大致的方位,绝非在今之资料所言“邹县郭里境内”。李樯治学如此严谨,有对家乡热爱的成份,亦有对本土文化的坚守在里边。李樯有一篇《杞芳堂记》直言:“每值春日融融,风满襟袍,倘佯其间,洵可乐也。”此言道出了他对家乡的热爱,对家乡文化的痴迷。一部《济宁汉碑考释》,仔细无遗地把济宁市范围内的汉代石刻文字搜罗殆尽,放在历史发展的长河中进行梳理和考述,形成一个全面的系统认识,并能为圈子内外的广大读者所接受,着实不易。这也从中窥见到李樯对本土文化的坚守和研究是卓有成效的。

为李樯点赞,也为邹城点赞,作为历史文化名城,邹城有李樯这样的艺术家、这样的文化人,邹城是幸运的。

复赞一个,则为李樯的学问。李樯的学问可贵处在于触类旁通,从少年时期,他就在临帖中养成了全临的习惯,也较早地从中收到了触类旁通的效果,感到了触类旁通的喜悦。“触类旁通”可谓李樯治学的一大特点。三部著作中掌故众多,他皆一一从古籍中厘清来源。凡五经、四书、“前三史”、诸子、字书及其它汉代以前古文献,皆信手拈来,游刃有余。对秦汉刻石的注释是有相当难度的,它要求作者不仅要有良好的古汉语功底,还要对历史、文化有相当的了解。初读《杞芳堂读碑记》及至《秦汉刻石选译》时,我就深深感受到李樯那良好的人文修养、严谨的学术态度和触类旁通的治学能力。

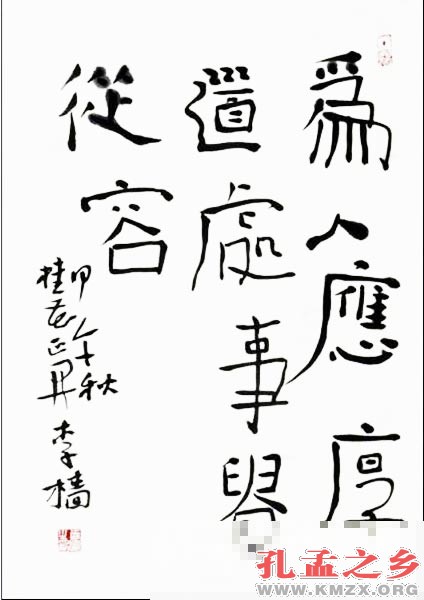

李樯书法作品

李樯的学问是基于传统的,但是,他并没有局限在传统里面。任何博大精深的传统都存在突破的空间。当今摆在我们面前的难题是我们这一代人能不能从本质上把握传统的精神实质,从宏观全面的角度去看待、理解和运用博大精深的文化传统中的有益营养。继承传统,从传统中来有其重要的意义,它能使后人站在前人的肩膀上看得更远,对艺术创作更有把握、更加成熟。但不是所有的传统因素都是完美的、无可挑剔的,它需要我们去思考、去甄别,其中有一些受时代所限而流传至今的传统因素,反而是对艺术创作有害无益的。李樯的可贵在于他对传统因素的扬弃,这关系到一个艺术家对传统的认识深度和把握能力。如果李樯对传统不加以分析,盲目继承,很容易使自己踏进传统的泥淖里,把自己的手脚束缚起来,永远走不出传统的藩篱。李樯没有这样做,对此,《济宁汉碑考释》一书可以佐证。李樯著书不事雕琢,娓娓道来,极富表现力,他的学问是鲜活的,三部著作丰富多彩,不拘一格,随处点染,随处开花,读来饶有趣味,毫无学术著作平板、枯涩之感。王鲁湘先生对此也给予高度评价,认为李樯“驾驭语言的能力是很强的,深得古人笔记题材写作的神髓。”

李樯读碑,不囿于文物和书法的圈子,而是从大文化、大历史的视角来进行观察、研究和写作,因此书中关于社会、经济、交通、民俗、宗教信仰及民间宗教活动等多有包含。就是占篇幅较多的墓碑及其他人物碑记,也都有充实的社会内容,并非后世的谀墓文可比。李樯著书十分严谨,以《秦汉刻石选译》为例,该书选取篇目广泛,解读体例完整清晰。刘光先生将李樯对所选的每件石刻作品的解读概括为“四步走”:“首先是题记,强调客观记录,在参阅诸多材料的基础上,取其中最公允的说法,对其历史价值、书法价值不做过多评判,今人、古人观点并举,往往一两句或数字便精准涵盖;然后进行原文文字的辨识、校勘;再次,对文中重点字、词进行注释,以帮助读者理解石刻内容;最后是今译,即将文言文译作白话,进一步方便学人。”《秦汉刻石选译》一书,由文物出版社出版后,在文物界和书法界受到了广泛好评,王学仲先生给予很高的评价:“腹笥之丰富,学养之深厚,于现今中青年中概未尝见。”

李樯于书法有成,于学问亦有成,自当为其再点一个赞。李樯的学问是可以持续走下去的,我期待他下一本新作的问世,期待能够继续为李樯点赞。(王立强/文)