王锦思简介

王锦思,吉林德惠人,在北京从事文化传媒行业,是北京“锦标堂”工作室室长。关注广泛,游历中外,曾任九一八战争研究会常务理事,系长春市文化产业联合会理事、吉林省民俗学会理事、吉林省民间文艺家协会会员。

王锦思首倡全国九一八鸣警报活动。从2001年开始,在有关人士支持下,通过上百名人大代表和政协委员,在全国两会等场合上提议我国国家级、国际化、最高规格纪念抗日战争;每年9月3日和9月18日举行国家级纪念大会,国家最高领导人出席;每年9月18日全国统一鸣警报3分钟,下半旗,肃立默哀。为支持此项倡议,勿忘国耻网等签名总数已经突破100万人,目前全国每年有上千个城市在9月18日鸣警报。 王锦思认为,鸣警报是为了牢记历史,不是为了仇恨、报复日本民众。

王锦思是凤凰、网易等各个门户网站十大博主,还是《中国青年报》、《环球时报》、《新京报》、日本《新华侨报》、加拿大《大中报》等媒体的作者,相关文章和报道见于中日美韩台港等国家地区,著有《发现东北》《日本行,中国更行》《图说抗联》等书籍。

收藏很多传统文物,其中重要一项是孔子儒学内容,约有上千件,比如孔子像、孔子牌位,有关孔子儒学的石碑、书籍、实物,都成系统、成规模,价值珍贵。还收藏有蕴含丰富儒家思想和中国传统文化元素的名家匾额,共三十余块。捐赠给长春文庙魁星楼老照片,参加湖南卫视汪涵主持的关于孔子家族的栏目《非常靠谱》,并在北京举行过孔子收藏展。

王锦思还参与建立北京香山的抗战名将纪念馆,合作筹建东北亚国际交流博物馆、万国博物馆等的建设。

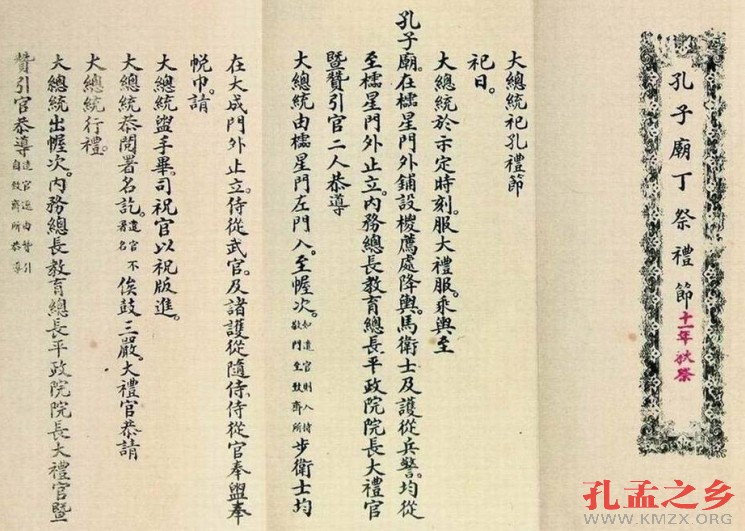

图为作者收藏的民国初期大总统祭孔礼节行程清册

讲座内容

孔子,是中国的伟大思想家、教育家、哲学家。以孔子为代表人物的儒家文化,博大精深,源远流长,作为中国传统文化的核心部分,在社会和谐、秩序建设、道德提高、国际和平等方面发挥了重要作用。因此,孔子作为我国走向世界最有影响的人物备受世界各国崇敬和尊重。

近些年来,随着中国的开放和崛起,文化事业日益繁荣,得到有关方面高度重视,孔子“和为贵”的思想备受推崇,并伴随中国的影响力漂洋过海。2004年11月21日,国家汉办在韩国首尔建立了全球第一所“孔子学院”。到2011年,在全球105个国家和地区建立了350多所孔子学院和500多个孔子课堂,海外学汉语人数已超过4000万,在传播中国文化上发挥了重要作用。但是海外学子和外国友人缺乏真正体验接触观摩体现中国传统文化的孔子儒学的文物史料的机会。

我收藏很多传统文物,其中重要一项是孔子儒学内容,约有上千件,比如孔子像、孔子牌位,还有有关孔子儒学的石碑、书籍、实物,都成系统、成规模,价值珍贵。还收藏有蕴含丰富儒家思想和中国传统文化元素的名家匾额,共三十余块。固然收藏的规模和数量远不及北京孔庙、山东曲阜三孔,但是这两处文物隶属国家,很难巡展,王锦思的收藏品则属于其本人所有,机动灵活,况且收藏数量比后来建设的许多孔庙还多,有的藏品北京和曲阜孔庙也没有。

我曾在北京、长春等地举办过关于孔子儒学的展览,效果很好。2011年9月应邀赴山东曲阜参加祭孔大典,2012年10月初到湖南卫视录制有关孔子的《非常靠谱》节目。通过百度进行网上搜索“孔子收藏”,关于王锦思的报道位居个人收藏孔子前列。

新闻报道:

新华网长春6月3日电(常亦殊、刘森)纪念孔子的明信片、古钱币、雕像、牌匾……吉林省长春市一位民间收藏家,近日向记者展示了自己10余年来收藏的纪念孔子文物,这批文物多为清代、民国时期,向人们展示了前人对孔子及儒家文化的无上崇拜。

这批纪念孔子的文物为长春市民间收藏家王锦思所有,总数多达1000余件,包括清代孔庙匾额、石碑、书籍等,以及民国时期宣传孔子及儒家思想的照片、明信片、书籍、纪念章、古钱币、祭孔牌位、孔庙门票、袖标等。其中价值最高的属清代大学士、大书法家刘墉为文庙题词的匾额,以及清代民族英雄林则徐为文庙题词的匾额和石碑。

长春文庙管理办公室主任王洪源对这些藏品进行初步鉴定后表示,这些藏品具有历史研究价值,一些藏品还详细记录了民国时期总统祭孔大典程序,为研究祭孔文化、文庙历史变革提供了资料。

王锦思介绍,这些藏品是10多年来精心收藏的,“有些是参加拍卖会竞拍获得;有些是在全国各地的古玩市场淘来的;还有些是在网上买的。具体花了多少钱我没算过。”

王锦思表示,希望在今年孔子诞辰日来临前夕在长春文庙举办专题展览,让广大市民通过这些藏品了解孔子及儒家文化,直观感受中国传统文化魅力。“我觉得孔子及其代表的儒家文化,是中国传统文化的重要组成部分和思想精髓,我希望通过举办展览,能让人们更加直观、全面、深入地了解中国传统文化思想。”他说。

匾额不仅是儒家思想的浓缩,也是中国传统文化的集中体现。融辞赋诗文、书法篆刻、建筑艺术为一体,集字、印、雕、色之大成,以其凝练的诗文、精湛的书法、深远的寓意,成为中华文化园地中的一朵奇葩,具有珍贵的历史价值、学术价值、文物价值和艺术价值。

我共收藏三十多块匾额,全是明、清、民国重要历史人物题词,他们是明朝张居正,清朝纪晓岚、刘墉、和珅、林则徐、曾国藩、张之洞、李鸿章、康有为,民国孙中山、黎元洪,蒋介石、冯国璋、于右任、李宗仁、汪精卫、闻一多、钱穆、齐白石。这些人物无不接受了系统的儒家文化洗礼,自幼学习四书五经,匾额内容也都体现了儒家思想。他们都在中国历史上留下足迹,深刻影响了中国的政治、经济、文化、军事。值得一提的是,单纯蒋介石的匾额王锦思就有五块。

9月28日 ,是孔子诞辰2563周年,我在北京通州艺术博览会举行一场孔子收藏展览,展品256件,向来自四方的宾朋亮相。尽管有人匆匆而过,但是还是有许多人驻足参观,其中我收藏的林则徐题词“魁星阁”匾额引起与会者浓厚兴趣。其实,这只是我收藏的三十多块名家牌匾中的一块,并非我最珍爱的。

这是一个一切习惯用金钱来度量的时代。有的人一看就来头不小,披挂整齐、浑身是宝,问我:“你花多少钱买的?这能值多少钱啊?”我说只是展示,概不出售,和价钱无关。还有人如果不挑出毛病彷佛体现不出他的存在,就说:“你这个肯定是是假的!现在中国人什么都是假的,连爹妈孩子都是假的!”也有人表现出欣喜和敬重的神色,反复品味流连,连称:“民族瑰宝,难得难得!”

匾额是中华民族独创且独有的文化艺术形式,通常悬挂于建筑上作装饰之用,反映建筑物名称和性质,表达人们义理、情感,体现匾主的荣誉和地位,是古代建筑的点睛之作。

我喜欢收藏匾额,走到全国各地,每逢看到大气古旧、技艺精湛的牌匾,都忍不住停下脚步,满怀敬仰神往的心情仰头,仔细品味琢磨。

这块匾额是我在很多年前在南方的长江流域某城购买,花的价格不菲,简直催我泪下,伤筋动骨,在此无可奉告。

岁月无情,大清的风雨,民国的动荡,新中国的各种运动,将匾额“魁星阁”洗刷得红漆脱落,斑驳嶙峋,纤毫毕现,古旧十足。170多年,“魁星阁”已经老态十足,看长相超过了我收藏的430多年的张居正的“大德堂”。

“魁星阁”题写于道光二十年,也就是1840年,这一年正好是鸦片战争爆发,中国近代史的开始。这一年,属于一个中国人的年份,他就是林则徐。

林则徐,焚毒冲云霄,正气壮山河之色;挥旗抗敌寇,义征夺鬼魅人心。他禁毒护国、与敌抗争、气壮山河,是坚定的爱国志士和伟大的民族英雄。

林则徐,字少穆,清乾隆五十年(公元1785年)生于福建侯官(今闽侯)。 自幼聪明勤奋,饱读诗文,博学多才;少时喜好思辨求索,处事镇定沉稳,关心时政国是,胸中满怀励精图治、报效国家的鸿鹄之志。

#p#副标题#e#那个时代,必须学习四书五经,对孔子至理名言深刻领悟,林则徐就是如此,十三岁涉足考场,以独特见解和锐利文风赢得考官赞许,先后考取秀才和举人,二十岁考中进士,从此步入仕途。嘉庆二十一年(公元1816年),林则徐奉召进京,任朝廷翰林院编修,仅为一名普通官员,时年二十六岁。

在林则徐数十年的宦海生涯中,曾担任过乡试主考官、翰林编修、水利督办等中低卑职,也曾担任过湖广总督、陕甘总督、云贵总督、钦差大臣等高官要职;曾拥有过“虎门销烟”、“江浙治水”的辉煌功绩和无尚荣耀,也曾经历过奸臣陷害、贬职充军的多舛命运和坎坷人生。

1839年,林则徐虎门销烟。(1840年)六月,鸦片战争开始后,英军攻粤闽未逞,改攻浙江,陷定海,再北侵大沽。道光帝惊恐求和,归咎林则徐在广东“办理不善”,屡次下旨斥责。九月林则徐被革职,留粤备查,也就是停职反省“双规”。但他还有自由和一定的权力,奔走察看要隘,筹募壮勇守卫广州,反对钦差大臣琦善畏敌求和。继而向主持粤战的奕山上防御建议,不被采纳。就在这个时候, “魁星阁”刻制完成,全新问世。按照时间推理,林则徐题写匾额的时候应该在刻制之前,大致就在1839年和1840年上半年之间。

也许有人会问,林则徐的“魁星阁”和孔子有关系吗?

我们对“魁”字的了解一般是“夺魁”,指夺得第一名。

魁,首领,领头人。又如罪魁祸首、魁首。《吕氏春秋》载:不疾学而能为魁士,名人者,未之有也。明代冯梦龙《山歌·撇青》:“容貌娇姿奴夺魁,同郎有意只无媒。”

据古书载,奎星是天上二十八宿之一,被尊为主宰文章兴衰的神。是北斗星中离斗柄最远的一颗,即是第一星,为文曲星。共有16颗星,组合起来的外形像鬼,一脚向后跷起,形如“魁”字的大弯钩;一手捧斗,象征“魁”字中的小斗字;一手执笔如点状,以示点中了中举的士子。这就是传说的“魁星点斗”。最初在汉代《孝经援神契》纬书中有“奎主文章”之说;东汉宋均注:“奎星屈曲相钩,似文字之划。”后世把“魁星”演化成天上文官之首,为主宰文运与文章兴衰之神,他那支笔专门用来点取科举士子的名字,一旦点中,文运、官运就会与之俱来。

孔子被比作“魁星”,魁星阁,也叫奎星阁、魁星楼。曲阜孔庙的魁星阁名奎文阁,专门收藏历代帝王御赐的各种书籍和墨迹。古代,全国各地都有孔庙,有孔庙必有魁星阁,即使没有孔庙也可能建立魁星阁。城镇最高建筑大都是魁星阁。比如在湖南省辰溪县、江苏南京奎星阁。魁星阁和魁星楼,供参与科举考试的士子们参拜,以“净心修身、克己复礼”这一儒家训学名言和教学原则为人处事,望“魁星点斗,金榜题名”。

东南方是太阳升起的地方,古人认为主文运,所以中国古城的东南角一般都建有魁星楼或魁星阁。吉林省民俗学会理事长施立学分析,“巽”是八卦中的一卦,代表风,亦指东南方,属于“巽地”,也叫“巽维”、“巽方”。

在长春市文庙的东南角,有一座“魁星楼”,坐落于伊通河畔。“魁星点斗”能使长春能够“开启文运” “城之东南隅,位居巽地,不有巍峨层阁,缺陷滋虞。”据《南关地名志》记载,魁星楼建成三层塔式楼阁,高度为三丈,砖木结构,楼上塑有魁星神像,形似宝塔,为重檐彩绘六角攒尖顶。当时站在魁星楼,向东南方瞭望,沃野千里,伊通河河水如带,观者有鹤立鸡群之势。曾是参加科举考试的士子们参拜之地,以祈求魁星的保佑。1917年7月12日,“是因雷击起火”。 因警察失慎燃烧,毁成一片废墟。2012年,魁星楼复建落成。

林则徐和魁星阁的关系如何呢?

林则徐去过不少地方,饱览了祖国的大好河山,览胜咏诗,留下了数不清的足迹和弥足珍贵的文化遗产。

清嘉庆二十一年(公元1816年),林则徐在任江西副主考官,他推行考试新制,整肃考场风纪,提高考卷质量,为江西选拔不少优秀人才。嘉庆提任林则徐为云南省乡试主考官。1819年,林则徐经湘黔边城、贵州镇远,这里是“滇楚锁钥”、“湘黔咽喉”、“西南一大都会”,更犹如一幅清丽淡雅的水墨画 。

一座五墩七孔大石桥中央伫立一栋三重檐楼宇,林则徐邂逅了楼额高悬的“魁星阁”横匾,楼柱挂竖联一副:“扫尽五溪烟,汉使浮槎撑斗出;劈开重夷路,缅人骑象过桥来。” 据说,这块“魁星阁”匾额为明朝丞相刘伯温所题。

以前贵州没出过状元,盼望心切的人们,找到风水先生问:哪里能出状元?风水先生在贵州转了圈,称镇远能出贵州第一个状元,但得建座桥。于是人们建造了祝圣石桥。桥建成后连续两年没出状元,人们又去找那位风水先生,问为何还没出状元。风水先生说需在桥中央建造“魁星楼”。人们就在桥中央建造了十七米高三层三檐八角尖顶的楼阁。日后贵州果然有状元夏铜鹤等出现,皆得益于此魁星阁的映照,于是“魁星楼”也称“状元楼”。

林则徐仔细品味,决心更加严肃考纪,为国家选拔“魁星”,也就是栋梁之才。他也决心为了大清社稷,再次成为“魁星”。

林则徐的至理名言至今还有其现实意义和思想价值,“海纳百川有容乃大;壁立千仞无欲则刚”,“有容乃大千秋几?无欲则刚百世师。比武守疆驱虎豹,论文说理寓诗词。为官首要心身正,盖世功勋有口碑。”最为著名的当属“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”。 正因如此,他才能虎门销烟,挽江山于既倒,拯黎民于水火。

可惜的是,林则徐具体在哪,为哪里的魁星阁题写的“魁星阁”很难考证,按照林则徐从政时间和牌匾诞生时间推理,应该是在广东,为广东某地的魁星阁题写的。由于当时几乎各县都有孔庙和魁星阁,也无从知道是哪个地方的魁星阁有幸获得林则徐的垂青,获得他的墨宝和匾额。

不过,上海文庙有关于林则徐的记载,可惜还不是魁星阁。上海文庙大成殿正面重檐之间,悬挂清世宗雍正皇帝题“大成殿”三字竖匾。屋脊正中屋脊上镶“海滨邹鲁”四字砖刻,为时任江苏巡抚的林则徐所题。魁星阁位于文庙东南隅,清雍正八年(1730年)始建,原供奉奎星,没说是否有匾额,更没有说是谁题写的。

林则徐尊师重教有目共睹。1825年,闽浙总督赵慎畛调任云贵总督,临行时他倡议建立敬节堂,并带头捐赠白银一千两。接着,林则徐等人陆续捐钱响应。林则徐非常关心敬节堂,经费放在当铺里生利息;享受救济的寡妇应具备的条件;寡妇如何领取救济款;账目的管理与审核,不许贪污,防止漏洞等。这与现代基金会的做法已很相似。 林则徐“历官十四省统兵四十万”,所住房屋俭朴低调。

岁月变迁,世事无常,我的魁星阁匾额,真的不知道属于哪个魁星阁。

1996年6月7日,中科院北京天文台陈建生院士发现了一颗小行星,在火星与木星之间,沿椭圆轨道以4.11年的周期绕太阳运动。林则徐的禁毒和治水业绩,得到了国际社会的公认。2000年9月20日,在林则徐诞辰215周年之际,这颗小行星命名为“林则徐星”。“林则徐星”,和“魁星”相映生辉,争光宇宙。

我收藏一块孙中山题写的“天下为公”民国匾额,字体苍劲有力,雕工出神入化,下方落款为孙中山本名“孙文”二字,并雕有略显斑驳的红色印章一枚。通体观赏,整块匾额灿如锦绣,苍劲古朴,韵味十足,历史内涵博大精深,文化底蕴十分丰厚,具有较高的欣赏价值、艺术价值和收藏价值。

据悉,孙中山最爱写的书法作品是“天下为公”、“博爱”,主要赠给好友、部下、海外华侨,甚至赠给日本友人多幅,以感谢他们对辛亥革命的支持。据不完全统计,孙中山共题颁“天下为公”书法至少39件,最早所题是在1907年4月为越南河内的日新酒楼题写。由于孙中山偏爱“天下为公”这四个字,以至于在民国时期,这四个字处处悬挂,名动天下,流传至今,成为他的代名词。

孙中山还写下“天下为公”,送给中国电影事业的先驱者——黎民伟。1924年10月,孙中山在广东组织北伐,黎民伟决定把孙中山的北伐业绩拍摄下来,随军北上,让孙中山大为感动,随即手书“天下为公”四字赠与黎民伟。

“天下为公”一词并非孙中山原创,而是选自孔子儒学经典《礼记·礼运·大同篇》:“大道之行也,天下为公……是谓大同。”原意是天下是公众的,天子之位,传贤而不传子,后成为一种美好社会的政治理想。孙中山提倡的三民主义和儒家理念一脉相承,殊途同归,因此这四个字得到他的偏爱。国人对“天下为公”就因孙中山的推崇而非常熟悉。

孙中山逝世后,南京中山陵在牌坊上采用“天下为公”四字。据悉,目前除了南京中山陵等国家公共纪念场所和王锦思所藏外,民间很少发现民国期间的“天下为公”匾额。我收藏的这块“天下为公”匾额,尽管尺寸短小,但是内涵丰富,以小见大,是孙中山光辉一生的艺术写照。

由于岁月的侵蚀和风化,这块匾额已经显出斑驳和沧桑之感,但是也更见历史价值的珍贵。显然,围绕这块匾额,还有更多的内涵值得挖掘,更丰盛的故事在背后呢。

我以后展览孔子收藏,力争出国巡展,或建立一个博物馆,并希望和长春文庙进行合作。