突然想到应该去登一次泰山了。

所居之地距离泰山并不遥远,也就大约两个多小时的车程。登泰山是打小时就有的一种想法,也曾多次从泰山脚下路过,却一直无缘登临。清人薛福成在《登泰山记》中开篇便讲,“必置身高明之域,然后心与目不蔽于迩,有以发吾胸中闳廓俊迈之趣”,而更有“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下”之说。东山,即峄山,早已多次造访;而对于同样近在身旁的泰山,却一再失去一睹“五岳独尊”的机缘,常深以为憾。

于是,在某一天,径自驾车奔泰山而去。从红门下车,选择一条传统的登山之路,拾阶而上。两旁松柏成荫,有店铺林列,堆放着各色旅游产品,前来观光旅游的人络绎不绝,有男有女,有老有少,更多的是家长带着孩子前来。

在清人姚鼐眼中,泰山“山多石,少土;石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶”,自然景观并无多少新奇之处。而我在登山之初,看到的也并无二致,更多注意到的是些清时所立石碑,记录着泰山的一段段记忆。天气炎热,行不多久,便已汗湿衣衫,始知登泰山之艰。本来,登泰山可以坐车一直到中天门,然后再坐索道登顶。但总觉得如此便失去了登泰山的意义,对于一个初登泰山的人来讲,要登就应该登一个完整的泰山,以免有遗珠之憾。

路上,有正从山上下来的学生。其中一位过来,将手中的登山拐杖送给我,说,叔叔,给你吧。我暗自笑笑,自己老了吗,需要老年人用的东西来辅助?想拒绝吧,又怕伤了孩子的好意,便说声谢谢,接过拐杖,继续前行。

很快,登山之初准备的一大杯水就被消灭了。还好,行不多远,就有小摊、店铺,有各种饮料,还有解渴的西瓜、黄瓜等,便赶紧买了一瓶饮料以备不时之需。一起登山的还有不少,但大多很快就被我落在了身后,有的似乎要跟我较劲一样,也像我一样一步不停地往上登。这也算是一种激励吧,你追我赶,相互较劲,给起初略显单调的登山之旅增添了些许乐趣。

山路一侧是山石,一侧是沟壑,但沟壑中无水,露着被打磨光滑的石头,不禁心生怅然。山中要是有些水,听着潺潺的流水声,一路陪伴登顶,将是多么惬意的事情。想必先时,这沟壑里是有水的,且水流不小,否则也不会形成如此沟壑。不知什么时候水没有了,只剩下光秃秃的壑底岩石,泛着暗色的光。当年,姚鼐在登泰山时,开始时是“循中谷以入”“复循西谷,遂至其巅”,这谷中是有水的。现当代作家李健吾在雨中登泰山时,过了红门,便提到了泰山的水:“人朝上走,水朝下流,流进虎山水库的中溪陪我们,一直陪到二天门。悬崖崚嶒,石缝滴滴哒哒,泉水和雨水混在一起,顺着斜坡,流进山涧,涓涓的水声变成訇訇的雷鸣”。我的眼中并没有见到水,而山一旦失去了水的滋润,生命也就失去了大半。但愿,这只是季节或者天气的原因,让登山者失去了水的陪伴。

很快,一瓶水又喝光了,便又买了一瓶。登到中天门,暂歇片刻,补充一下能量,然后继续往上登。

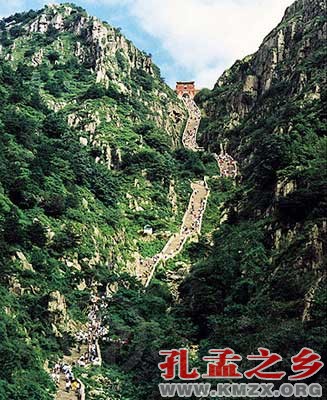

如果说此前的登山之路只是小试牛刀的话,而此时,考验才真正到来。抬眼望去,南天门就在眼前。它就像夹在两座山之间,有一云梯直通上去。年幼时,这幅图景就已扎根在我心中了,邻居家的堂屋正中挂的就是这幅图。邻居告诉我,这就是泰山。从此,泰山这一景观成为我对泰山最早的记忆。今天,我终于站到了她的脚下,恍恍如昨。只是昨日是画,今日是景;昨日是虚,今日是实,心中油然升起一种了却幼时心愿的那份感动。

灌了几口水,继续前行,一块牌子提醒游人,前面就是十八盘。据介绍,十八盘全长八百米,垂直高度四百余米,石阶一千六百余阶,势如天梯,为泰山标志性景观。前面徒步而来的的游人,到此已经相当疲惫,再面对如此陡峭的十八盘,心中不免更加忐忑。有的坐在台阶上歇着,有的走一段歇一歇,每一石阶上几乎都坐着喘着粗气歇息的游人。我一步步前行,开始时,一步两阶,但没走几步,就发现自己的腿都快迈不动了,只好改作一步一阶,不是迈步爬山,倒像是在拖着腿爬山,能走一阶就是胜利。我只顾低了头,往上爬,实在迈不动腿了,就停下来歇歇,然后,再低下头,再一步一阶地往上爬。身体似乎也已到了极限,被汗水湿透的衣服干了,干了又湿透,然后再干。我拼命地补充着水分,担心自己会因缺水而虚脱。看到摊点,就赶紧买些饮料、矿泉水,走上几步便喝上两口。我还应该感谢上时遇到的那位学生,他给我的拐杖真的派上了大用场。登时,可以作为一个支点;歇着时,可以作为一个支撑,敲打着路面,增添些动力。

泰山十八盘

终于,我到了南天门,来到了一片开阔地。这才想起,自己只顾了往上爬,却忽略了山路两边的风景。泰山之所以被称为“五岳独尊”,除了她的雄伟壮美之外,更多还在于她与古代的帝王将相、文人墨客有着千丝万缕的联系,留下了他们的“脚迹”。但在我注意到的前人碑刻中,更多的是当时的地方或朝廷官员,或自登,或偕友而来。在泰山上留下印记,或许让他们有种登临天下的快意,甚或冀望自己与泰山一样万古长青吧。古时仕人大都有种立功立德立言的“三不朽”志向,以望青史留名。然而,他们中的绝大多数只能像这山中的风,一掠而过; 或如这山中的雾,看似风卷云舒、气势磅礴,却很快烟消雾去,消失得无影无踪。留下的只能是刻在山石上的一个名字,而至于这个名字背后的故事,恐怕再没有后人提起。这反而实在影响了山的风景,不啻于对泰山自然景观的破坏。好好的一块巨石上,非要竞相模仿,刻名留字,信笔涂鸦,这与当今一些人在景点刻下“到此一游”又有什么区别呢?还不如留下一个干干净净的泰山,为后人留下泰山的自然本色。秦始皇来了,刻了;汉武帝来了,刻了;一代代的帝王来了,刻了……人们群起效仿。我想,要怪,也要怪秦始皇开了这么一个坏头吧。

此时,山风吹来,身上凉爽了许多。看时,山谷中起了雾,雾又渐渐弥散开来,眼前的景色顿时隐在了雾中,变得若有若无,山雾扑面而来,也确有“荡胸生层云”的那种意境。到此,便没有了爬山的那种艰辛,信步看看泰山奶奶庙,看看电视剧《红楼梦》中的那块石头。又走到日观峰,看了看那块泰山标志性的石头,又去了泰山顶峰、玉皇庙,在“五岳独尊”的大字下留个影。在玉皇庙中看到原中国书协主席沈鹏的题词“九洲泰和”,对其中的“洲”字不解,因时间紧张,来不及请教,便匆匆下山而来。当然,来不及看的还有泰山最著名的景观——泰山观日出。这只能留待下次了。