目前,在济宁市嘉祥县境内,仍保存着南武城、曾庙、曾子墓、金代琴堂等有关曾子的名胜古迹,他们似乎在述说着2500多年前,宗圣曾子一段段动人的故事。13日,记者在嘉祥县曾子文化研究会工作人员的带领下,分别赶往了南武城遗址、曾庙、曾子墓遗址进行了实地探访。

曾子出生地:南武城

历经近三个世纪的风霜雨雪,济宁市嘉祥县满硐乡阿城村附近的南武城遗址早已没了史书中记载的雄伟场景,看上去更像一个大土堆。13日下午,记者在现场发现,一堵长约百米、高约三米的土坯墙陈旧不堪。土坯墙上,村民们种植的成片杨树已碗口粗细。尽管树木发达的根系起到了保持水土的作用,但在岁月的侵蚀下,这堵墙面上仍印有流水的痕迹和裸露在外的瓦砾碎片。

“山东省、济宁市文物局文物普查队先后于1956年、1964年、1973年、1980年对嘉祥南武城故城遗址调查,并给予认定。1998年济宁市文物局组织专业人员再次对南武城故城遗址进行调查考证。”杨存义介绍,南武城故城遗址呈方形,面积约250000平方米。故城东北、东南城墙角在1970年尚存,原残高约4—5米,后被群众取土造田所破坏。现有残存的东城墙,南北长约100米,宽约8米,高3—4米,通过城墙局部剖析,夯土层夯土坚硬,夯层分明,夯土层上夯窝密集清晰,呈圆形圜底状。夯土层中包含少量西周晚期和春秋时期陶片,未见春秋以后时期包含物。这种时代风格与曲阜鲁国故城、洛阳东周王城、山西侯马晋城同期城墙极为相似(齐鲁出版社《曲阜鲁国故城》,文物出版社《新中国考古发现和研究》中曾有表述)。

“南武城该期城墙为春秋时期所筑,筑造时间不晚于春秋中晚期。调查中还发现大量春秋至两汉时期的简瓦、板瓦、鬲、豆、盂、罐等器物陶片。嘉祥南武城,群众呼为阿城。查《韵会小补》中说:阿又音屋。“阿”、“武”古音相近,阿城即武城。”嘉祥县委原副校长沈效敏说。

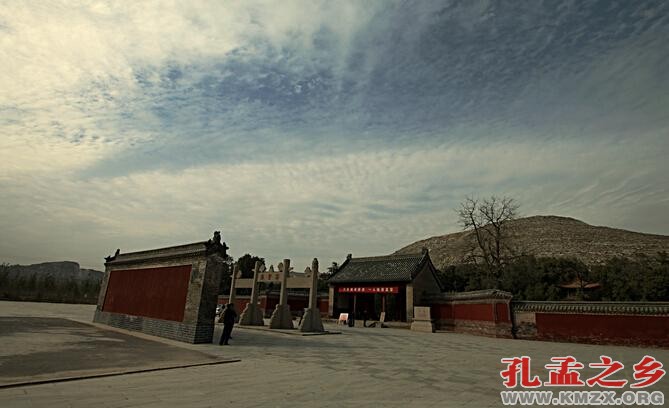

位于济宁市嘉祥县满硐乡南武城故城曾庙建筑群

嘉祥曾庙宗圣殿

祭祀曾子地:曾庙

距离南武城遗址西北约2公里处,便是后人祭祀曾子地———曾庙。曾庙所有建筑坐南朝北,北依南武山,与嘉祥南武山之阳地理地貌与此相合。曾庙正门和围墙全被粉刷成暗红色,庙内房顶上铺有精美的青瓦,红墙青瓦的色彩搭配庄严肃穆。曾庙门前竖有一石头牌坊,上刻“宗圣庙”三字,穿过庙大门,曾庙建筑呈现“三进式”,庙内最深处建有宗圣殿,内有曾子塑像。

杨存义介绍说,曾庙历史久远,初称忠孝祠。唐贞观三年《重修武城谱系》卷一38页载:“曾参家武城…西北有忠孝祠,始建于周考王十五年乙卯岁二月十五日。”东武城西面,西北皆环山作墙,城西只有悬崖。此忠孝祠是曾氏最早的家祠,类似孔子死后以所居之室“因以为庙”。曾庙后称“郕国宗圣公庙”,重修于明正统甲子(公元1444年,比成化元年早21年)。曾庙内现存明正统十三年(公元1448年)创建莱芜侯曾点庙碑,碑文记载:“武城载嘉祥之南,金乡县之北,界二邑之治,相距四十五里,曾氏庙在焉。大明正统甲子……以郕国宗圣公庙宇倾坏,奏请修理。丙寅二月落成。”天顺四年(公元1460年)重修郕国宗圣公庙碑也有同样的记载。

目前,曾庙为国务院公布的全国重点文物保护单位。

曾子埋葬地:曾子墓

曾庙西南处不足200米便是曾子墓所在地。曾子墓前,竖有两块墓碑。前面的一块墓碑高约两米,上刻有“宗圣曾子墓”,时间落款为“大清康熙十九年”;在其正后方,竖有一块高不足一米,较为陈旧的墓碑,上刻“宗圣公墓”,时间记载为明朝时期。

嘉祥县委原校长沈效敏表示,唐、宋、明《曾氏族谱》皆表明南武城西有曾子墓。明天顺四年重建郕国宗圣公庙碑也有“庙(指曾子庙)东南有耘瓜台,西南有曾子墓”的记载。历史上关于曾子墓方位的记载是明确的,只是由于年代久远,迷失其具体位置。但遗迹还是有的,如明吕兆祥《宗圣志》记载:“石蛤蟆状如伏虎,今在宗圣故里吴氏园中,乡人相传,以为曾家物,恐亦先茔中苍麟白羊类耳。”

曾子墓具体位置的认定,见于《明史·曾质粹传》:“成化初,山东守臣上言:‘嘉祥县南武山之东麓,有渔者陷入穴中,得悬棺,碣曰曾参之墓。’诏加修筑。”《宗圣志》、《兖州府志》亦有大体相同的记载。有人说,所谓发现曾子墓是作伪之举。理由是,悬棺非中原葬法,墓碣始于西汉。这是把悬棺与悬棺葬法混为一谈。造成悬棺有多种原因,嘉祥山区就常出现因山洪冲击棺墓于山涧壁上的现象。关于碑碣的问题,后人给前人立碑碣的现象更是常见。

其他古迹

耘瓜台。位于嘉祥南武山之东,南武城北部,传为曾子耘瓜,误断其根处。明于慎行《兖州府志·古迹志》载:“耘瓜台,在南武山之阳,相传即曾子耘瓜误断其根处。后人因名其地曰:耘瓜台。”《宗圣志·邑里》载:其台有二,高仞许,南北相峙,台南有约五亩,北台约三亩。

元曾子书院。嘉祥南武山之阳有曾子书院。明于慎行《兖州府志·学校志》:“曾子书院,在县南武山下,相传曾子读书处。考元时吴氏墓碑有东至曾子书院之文,岁久遗址不存。”

金代琴堂。在嘉祥县治东,萌山之阳,传曾子鼓琴处。金太和七年苏恩忠重建。明嘉靖九年嘉祥知县王时佐,取石修泮石桥,其堂遂毁。旁有甘泉清冽,后称琴堂坑。