日近晌午,陶成祥猛吸一口烟,坐在年画作坊的桌子旁,面前是毛刷和彩粉,他和侄子陶运航正准备为我们展示木版年画的制作过程。此时此刻,在这间鱼台陈集木版年画硕果仅存的手工作坊里,厚厚的灰尘布满了各个角落,一两年前制作的年画还悬挂在墙上,映照着年画作坊的寂寞。

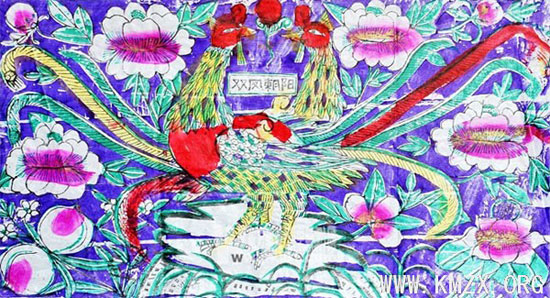

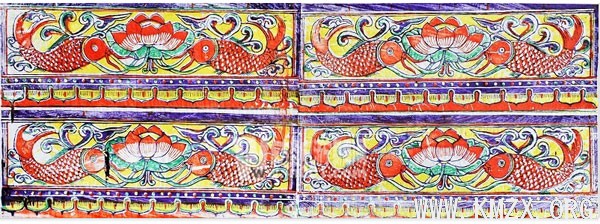

鱼台县李阁镇木版年画创始于唐代,主要在李阁镇的曹庙、陈集两个村发展较久远,影响力较大。在明清时代得以繁荣和发展,是齐鲁民间艺术宝库中的一朵奇葩。它以浓郁的乡土气息和淳朴鲜明的艺术风格,成为本地区家家户户年节必备之物,鼎盛时单门神就日产11000多对,“家家点染,户户丹青”的火红场面是当时鱼台年画手工业繁盛的写照。鱼台木版年画有手绘、木板套印、木印填色三种,以线条粗犷、色彩绚丽、造型简练、构图饱满、装饰性强为特色。装饰手法上突破传统,丹作底色,色彩强烈富丽,人物衣饰上的花纹用线条流畅的写金描银渲染,俗称“写花”,极富民间画的韵味,为其他地区民间年画所罕见。

现在的陈集村也只有陶成祥和陶运航叔侄二人在制作木版年画这项技艺。传承人陶运航告诉记者,陈集村的木版年画始于清朝光绪年间,距今约有120多年了,传到他已经是第五代人了。起初,陈集村只有陶家一家做木版年画。到民国时期,木版年画在本村迅速发展到近20家,当时盛极一时,而陶家开的“南画店”则名气较大。但是随着1958年的“刮五风”和“文化大革命”陶家的木版年画制作陷入停顿状态。直到1984年前后,农村实行了生产承包责任制后,家里才重操旧业,把木版年画又收拾起来。其后,相继又有几家也拾起了这个营生。但木版年画的生意再也没有以前那么红火了,生意越来越冷落起来。

木版年画的制作并不容易。首先要选好印制的题材,再找木板进行刻版。刻版绝大部分用梨木板,因其具有不吸墨性。因是木版套印,所以每件作品要刻几块版。木版年画都是彩色的,有几种颜色就用几块版,少的2至3块,多的6至7块,在刻版的时候,还必须把所刻的内容上下左右大小全部对准,所以,要想印制一张新作品,光刻版就要十几天。在印刷的时候,先把所用的不同颜料放在不同的容器内,用特制的刷子沾上颜料均匀地涂在刻板上,然后,再覆上白纸,刷压平整,接着再换一个模子,换一种颜料,再印另一种颜色的部分,直到把每一种所需要的颜色和内容全部印上,这样一张栩栩如生的木版年画才会摆在你的面前。而刚印刷出来的木版年画还要经过仔细的晾晒才能存放销售,有的还要进行裱糊。

伴随着时代的变迁,现代印刷技术对木版年画带来了很大的冲击,加之木版年画的使用面太窄,这项非物质文化遗产保护和传承成了亟待解决的问题。陶运航忧心忡忡的告诉记者,木版年画由于制作程序复杂,成本较高,用途较小,收益较少而渐渐被人们遗忘。谈到木版年画的现状和发展,陶运航不无失落地说,现在市场上流行着橡胶板画,其印刷迅速快,成本低,色彩更鲜明,受到群众的欢迎,木版年画由此受到更大的冲击。木版年画是纯手工制作,需要大批刻版,如果改用橡胶制作,会大幅增加成本,制作者无法承受。如果全部按照橡胶印画的程序制作,木版年画将不复存在。在保护非物质文化遗产方面,他们明显感觉到自己力量的薄弱。

2009年鱼台木版年画被列入济宁市非物质文化遗产保护名录,这项本地较突出的非物质文化遗产需要尽快保护,需要社会和有关部门应给予更多的关爱,让这一传统的民间艺术形式焕发出新的生机和活力。

古老的不再时兴?如何把艺术的香火保住,鱼台木版年画默默期盼传承……

线条粗犷、造型简练、构图饱满是鱼台木版年画的特色

各式各样的刻板是陶家的“家当”