位于济宁市梁山县刘集村的刘家大院,背山面水,始建于明朝,系明成祖赐建,清“康乾盛世”年间增制廓定。

这是一座具有北方风格,并带有完整军事防御功能的古民居建筑群,早溯为汉朝皇家汉苑行宫。城垣逶迤,楼堂瓦舍,鳞次栉比,祥云紫气,钟灵毓秀。整个建筑群包括城垣、住宅、池塘、广场、学堂、祠堂和花果园等,占地六十多亩,计房屋二百余间。城垣和住宅全为青石、砖瓦所建。坚固的城墙,可攻可守,察情于十里之外,拒敌于高墙之下。

大院不仅完全继承中国北方民族建筑特点,还具有浓厚的鲁西南民俗文化气息。主体建筑群遵循汉代以来“前堂后寝,左右厢房”的传统原则排列,大四合院套小四合院,是刘家大院建筑特色的重要体现。工整严谨,格局对称,形式、尺度、粉饰色调都趋于和谐统一。这种风格的建筑恰似一座迷宫,体现了中国传统文化大一统的核心思想理念。大院坐北朝南分三路五进展开,主体建筑除九个大四合院以外,还在主建筑的四面辅以东园子、西广场、南园子、北后花园以拱卫,合风水易理而建。

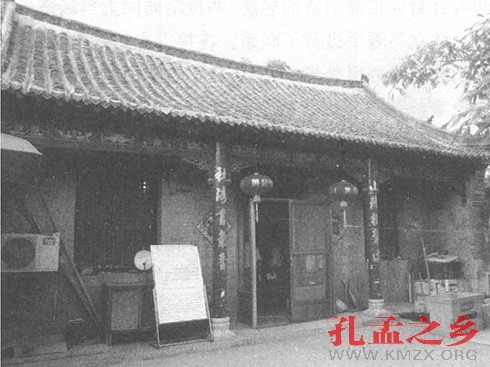

南大门为正门,门前立有旗杆,两侧有护门石狮镇守。稍后,则是上马台。府门东西三间两层,飞檐垂拱,五脊六兽,三股钢叉,中为广亮大门,兽头铜环。中门两侧为便门。门内设耳房,供门卫与通报人值守。中间门洞内有朝廷御批签,为重点保护之府第。

东园子内辟有学堂,为一座二层中西合璧式楼房。门前为精美绝伦的日月型浅水池。

西广场为族人练武和学生上操之地,靠西居中有古戏楼一幢,体现了族人文武兼修的思想。现存一块雕刻精美的大至石约有几百斤重,为练武石,至今保存完好。

南园子是为刘家大院提供日常生活保障的基地。

北后花园内亭台楼阁,池馆水榭,假山怪石,花坛盆景,藤萝翠竹,点缀其间。

在众多建筑群中有一个重要院落——南大厅院。此院为一标准四合院。院中正北有三大开间大厅一座,左右开大窗,中间有前后门与前厅后堂相连,采用清代建筑风格。特别之处是两扇门能全部摆入墙内,相对增加了门前空间,甚是方便。厅内布置为清代格局,内置八仙桌一张,条几一副,官帽靠背椅子一对。后墙正中悬有清末重臣左宗棠亲书对联一幅,用硬木阳刻。上联缺失,下联曰:“清诗高画出东南”。扁额为汶上县清代白状元书写的“恭惠效宪”四字。浑圆的梁柱上刻有太极图,配上那些百年之久的雕花床柜,显得古色古香,俨然一民俗文化博物馆。厅前廊柱为实木缠金、细纱浆漆。书对联一幅,曰:“山静松声远,秋涛书气香”,取宁静致远、书多气自华之深意。配以廊额东面上的硬木透雕松、竹、梅、兰四君子图及西面春、夏、秋、冬花景图,和中间的龙凤呈祥福寿图同为精美木雕作品,不失为雕梁画栋之杰作。房顶属北方起脊式瓦房顶,山墙为歇山式,上面两侧各有富贵牡丹花、波浪水纹及吉祥兽装饰,都是精美的砖雕工艺。整个大厅建筑透露出凝重典雅的氛围,此建筑为历代祖先会见重要客人的地方,也是迄今保存最好的建筑之一。

刘家大院虽是一座民居,但在另一种意义上也是一座军事防御价值很高的城堡。大院除有梁山大寨和寨河保护外,光城墙就有两重,形成一夫当关万夫莫开之势。墙体高7米至10米,内外城各有四门,内城墙四角各有一个玲珑奇巧的角楼。外城墙四门是砖石砌成的,其中南门为主门,寨河上有吊桥,外城墙四门上有围墙,墙上有炮眼。门洞为拱形,安装有防火的水槽,用厚木板制作的双扇大门还裹着很厚的铁皮。外城墙东南面和西北面各有一座马面型碉堡,每座碉堡都分为上、中、下三层。上层可供对外瞭望和射击,中、下两层墙壁上也有密集的射击孔,控制角度可以达270度以上。碉堡各层之间有一个拳头大小的孔,插着空心竹竿,这就是各层碉堡之间的“传话筒”,对外防御的时候可以互相联络。

刘家大院不仅对外防备森严,内宅的保安措施更是严密异常,各个宅院都布满了暗道机关,内宅院每个房子即是独立的也是互通的,分则自成系统,合则浑然一体。

刘家大院这片土地上曾有过许多英雄俊才。

刘家大院自明代始建,迄今已逾数百年而不衰,其间虽历经风雨,但经刘氏历代祖先悉心经营,现今依然基本保存完整,刘家人“忠孝传家远,耕读继世长”。