鲁哀公12年(前483年),68岁的孔子自卫返鲁,《孟子腾文公下》:“世道衰微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之,孔子惧,作《春秋》”。据传他在进鲁城前,曾在陬地稍一休息,故后世把此处名为“息陬”。后来,孔子在此编修鲁国史《春秋》。后人为纪念这一圣迹,孔氏族人及附近居民倡修春秋书院,以奉至圣先师,由圣公府奉祀官致祭。

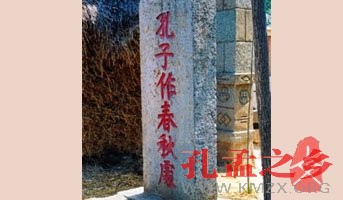

息陬村西北角现存还辕桥,系两孔平板桥,取于《陬操》中“临津不济,还辕息陬”之句,传为春秋末期,孔子赴晋返鲁,临河而返息乎陬乡时,师徒一行还辕息陬时所过的桥,桥北旧有“孔子作春秋处”石碑一块,今仍存。《曲阜县志》载“春秋书院既春秋台在城东南十里邹村,士人又谓既息陬”。任坊《述异记》云:“孔子作春秋于此,宋时立庙设像以本村市税为祭祀之用,以庙宇官主其祭,后人随时修葺。乾隆辛卯圣斋立石以记之”。春秋书院原为两进院落,岁久失修,已颓废殆尽。传说,后来的春秋书院,实际上是清代的旧玄帝庙。

息陬村是一个大自然村,息陬村成集始于宋代建春秋庙后,息陬集逢五排十。由此看来,息陬是宋代至今商贾云集的地方。“圣人之乡,礼仪之邦”,当地的一些风俗习惯,受古贤美德影响至深,孔氏族人在当地村中仍备受尊崇。

在曲阜,从前有四大书院,即洙泗书院、尼山书院、春秋书院、石门书院,因春秋书院是孔子作春秋处,居“四大书院”之首,因此名气特别大。

《春秋》本来是各诸侯国的史书名称,都在《春秋》的前面冠以国别。而要把诸多国家的史记汇总在一起,就要考证其真伪,充其内容,舍弃其繁芜的不合理的记载,摘取其重大的历史事件以备留用。而这些工程,只能在鲁国的图书馆里进行。孔子和弟子们就只能整天在这片书山文海里查阅、搏击、遨游。时值秋冬之交,天气逐渐变寒,这虽然给工作带来不便,但食物却不宜变质了。为了节省时间,孔子和弟子们就将干粮、咸菜、姜丝带到图书馆,吃在那里,睡在那里,忘了白天和黑夜,忘了烦忧与痛苦,沉浸在知识的海洋之中,寻找可资借鉴的历史闪光。

这天,子张和孔子对面吃饭时突然想起一个问题,就问孔子:“历史是有规律可循的吗?十世之后的礼制是可以预知的吗?”

孔子回答说:“殷沿袭的是夏礼,其缺点和优点是可以知道的;周沿袭的是殷礼,其优点和缺点也是可以知道的。以后有继周朝而当政者,就是过了百世也是可知道的。这不就是规律吗?”

子夏又问:“夫子仁政德治的宏大理想,具体说来,该是怎样的呢?”

孔子不加思索地回答说:“齐国如果按照我的理想治国,一变就能达到鲁国的礼乐之都的境地;鲁国一变就合乎大道了。”

孔子所说的“大道”,是他的崇高理想,“大道之行也,天下为公!”这个“公”就是使国家政治清明,国君能任人唯贤,能讲信修睦,避免杀伐征战,使人们不独亲其亲,不独子其子,使幼有所养,壮有所用,老有所终,男女有别,没有窃贼的大同世界。这个理想当然是美好的,他曾为实现这个理想奋斗了一生,但这个理想似乎离他越来越遥远,弟子们也曾为他的这个理想能否实现而动摇过,但他始终坚信不移,即使在生命遭到严重威胁时,也信心十足。他知道,这个理想绝不是通过几代人能够实现的。为此,他才把全部的心血,凝聚在这部《春秋》之上。把历史的经验展示于后人,以达到启迪作用。

所有的资料准备完毕后,孔子便开始作《春秋》了。正是数九寒天,滴水成冰的时候,孔子夜以继日地奋笔疾书,每当这个时候,他都不愿让弟子留在身边,他怕弟子们打搅他的思绪,全身心地投入到编写之中。俯在几案上,苍老的背象是一张弓,呵出的热气在胡须周围结成了一根根如丝的冰柱,孔子每用手捋一下的时候,总能听到轻微的撞击声。火盆里的火早已熄灭,他顾不得往火盆里加炭加柴,弟子们为他准备的热水,不知不觉中也早已结了冰。外面风雪交加,室内寒气彻骨,这种艰苦的条件,对于一个七十岁的老人来说,无疑是一次严峻的人生挑战,但孔子并感觉不到艰辛,他心里始终燃烧着一团火,这团火随着他的思绪燃烧,在字里行间跳动,堆起了一捆又一捆带着他体温的竹简,这些竹简里所容纳的,何止是一个老人的辛劳!是智者的呐喊,仁者的博爱,政治家的严谨,教育家的坦诚,史学家的冷静以及文学家的洒脱和军事家的博学。他忘掉了自己的存在,早把自身溶进了历史的画卷之中。

子夏、子张、子游等几个擅长文学的弟子见孔子太辛苦了,三番五次地要来帮忙,都被他拒绝了。在孔子看来,作《春秋》,不能象其他“五艺”那样想删就删,想改就改,历史就是历史,是不充许改动的,甚至不能参与任何意见,不能动里面的一个字。由此可以看出孔子对于《春秋》要求之高了。

对于《春秋》,孟子评价说:“世衰道微,邪说暴行有作.臣弑其君有之,子弑其父有之。孔子俱,作《春秋》。《春秋》,天子之事也,故孔子日:‘知我者其惟《春秋》乎?罪我者其惟《春秋》乎!”’由此可见孔子对《春秋》的重视,以及对其投入的巨大精力。连同《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》,给后人留下了宝贵的文化财富。

转眼间新春佳节就耍到了,《春秋》的编著工作也已接近尾声。孔子破例放假几天,以便让自己紧张的思绪也松驰一下,也让弟子们回家去过一个欢乐之年。春节那天,弟子们都过来给孔子拜年,孔宅立时热闹非凡,比那宫廷和贵族大夫的家中还要多出数倍的喜庆气氛。因为过了年,孔子已经七十一岁了,删《诗》、《书》,订《礼》、《乐》,著《春秋》的宏伟工程已近完工,怎能不由此庆祝一番呢。

等弟子们欢乐的拜年气氛一过,孔宅又陷入了沉寂。孔子坐在庭中,望着空荡荡的院子,心中涌上一种茫然,不由自主地长叹一声。

子思虽然年幼,但看到祖父仿佛有心事,悄悄走上前,施礼说:“祖父,你是不是在担心子孙无能,将来有辱祖宗?”

孔子没料到孙子会突然问这个问题。自儿子孔鲤死后,他对子思更是关爱非常,只因近来作《春秋》,不得已才疏远了他。今天突然提出这个问题,他一时不知如何答对。

子思见祖父没回答他,又问:“祖父是不是羡慕尧舜,恨自己赶不上他们呢?”

孔子这下被问笑了。说:“小孩子哪里知道我的心思呢?”

子思说:“我以前听您老人家说过,父亲砍柴,儿子如果背不动,就是不肖。每想到这些,我就非常害怕,每天都在用功学习,从不敢松懈呀。”

孔子会心地笑了,爱抚地拉过子思,说:“我没有忧虑了,我的事业不会废弃,将来一定会后继有人,我没有忧虑了。”