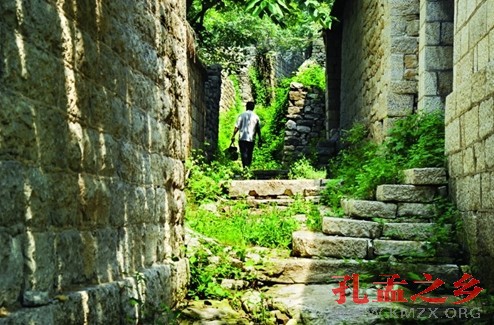

上九山,石屋成片,绿林相偎,山中有南山泉、日月潭、古井、玄帝庙、六合院、南山寨等,是村里人世代相依的山村附件。

据史料记载:邹城石墙镇的“上九山”村始建于明朝洪武年间,有聂、郑两姓人家来到此处,见这里风景秀丽,便在此定居。他们建屋造社,开田种树,既然有了村落,便要取个名字,什么名字呢?他们见周围崇山峻岭环抱,大小山头共有九座,便取名叫做“九山”村。后来,随着人口增加,山下也建了村子,山上的人为了区别这两座村子,便将山上的村子取名叫“上九山”村。但还有传说认为,“上九山村”的历史应追溯至唐代。安史之乱后,藩镇割据,民不聊生,许多上九山村的先民便几经辗转,于宋朝初年来到这里,因见此处南山周围泉流不断,绿树常荫,便驻留此处,在山中建了此村。这泉便是传说中的南山泉。村里人说,都是因为有了这个南山泉,才有了这个上九山村呢!

1994年,政府将山上的村民向山下迁移,山上的村民越来越少。原上九山村里的富户,郑氏后裔郑祥林爷爷现在就在山下的村里住。他告诉记者,自己家原是村中大户,即便是现在,也是村里人口最多的大家族,有200多口。自己祖上都是居住在半山腰的一处六合院里。他的祖爷爷郑广悬有六个儿子,相处甚睦,虽各自成家,但仍居于一院,人最多时,这一个院落里住了30多口人。

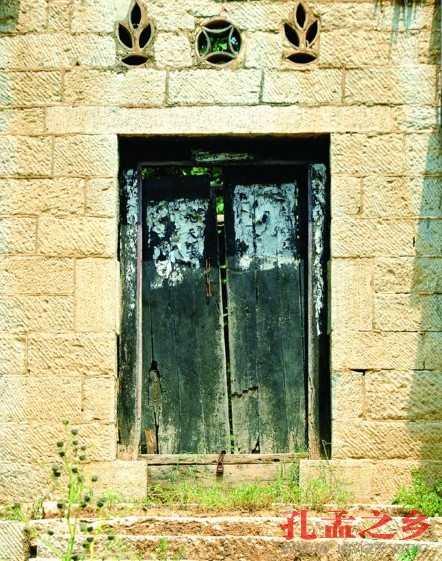

村子里的屋子多用石头建造,建造石屋所用的石料都是就地取材,且每块石头都严丝合缝,根本没有水泥或泥料填合。村里人说,无论多大的风雨,都刮不倒这些石头屋。

郑爷爷家的六合院墙体全部采用等距形压茬建造,是村里石屋中的精品。建造用的石料中用风摆柳、黄瓜架、一炷香、满天星等精打细琢,镶嵌的格外好看。六合院中有大门1个,小门6个,大小房屋24间,客厅、寝室、厨屋、牛屋分而设之。

郑爷爷说,因为庄稼都在山下种,因此,住在山上的人无论是挑水、担粮食还是运送生活物品,都是靠着肩挑手抬往山上运。郑爷爷家里原来养着牛,经常没事儿赶着牛到山上去吃草,至今,老屋的院子中仍有石磨、石砘、石槽等。“到现在俺那老屋也没漏过雨。”郑爷爷告诉记者,至今他还保持着每年上山七八次看看老屋的习惯。现在,村里居住的多是八九十岁的老人,不往山下迁,有的是没钱,有的是因为住习惯了不愿意搬,虽然住在山上,可老人们的腿脚却好得很。他们中,有的家人已经搬下来,但却定期的往山上送吃的、喝的,保证老人们能在山上平安的用度。“如果排除掉爬山、担东西的辛苦,我觉得还是住在山上舒服。”郑爷爷告诉记者,山上的空气好,不开空调也不觉得热。

记者在村里看到,村中的女人都担着桶到山下的四方井中挑水吃,还会拿着衣服到旁边的小溪边洗衣,那梆梆的捶衣声,令人好生陶醉。“那井传说从没淹死过人,而且从来没有干涸过。”郑大爷领着记者来到山下村里的古井边上,指着井旁的一块碑说:“你看,这井是聂、郑、满、娄四姓人家一块捐资修建的,1937年,微山湖干涸,这座井都没有干涸,井里的水很甜,村里人都到这里来打水。”其实,村里还有个看点,那就是玄帝庙,但在文革时期石狮和神像均被砸毁,今日已无缘见到了。山中还有一座日月潭,潭水清澈,其间有鸭鹅浮游其上,甚是悠哉。南山寨在山的最高处,是村民们为躲避战祸而建的一处避难所。