| ||

| ||

| ||

|

古色古香的曾氏大宗祠气势恢宏,青砖砌成的排屋错落有致,排屋与排屋之间一条条巷道幽深狭窄,纵横交错。经过历史的风霜雨雪,这些房屋已经破损,墙壁蒙上了尘埃,廊柱上的朱漆业已斑驳,房檐上的彩绘块块凋落,它们披着一身锈色的外衣用自己的古典气质与现代气息进行着“较量”。

这就是新桥,是深圳西部曾氏最初的生息繁衍地。

走进这个散发着古韵的村落,你可以听到宝安曾氏最初的脉动,体味到强烈的大学家风,亦能感受到曾氏子孙炽热的宗亲情怀,见识到在现代都市中依然鲜活的民间风俗。

◎古村贴士

沙井新桥

新桥古村位于沙井街道东北部的新桥居委会,始建于南宋,至今有700余年历史。新桥古村坐西南朝东北,整个村落建筑形式为典型的广府式排屋,建筑布局为梳式排屋,全村以曾氏宗祠为核心。现在全村主要的文物古迹有曾氏大宗祠、古乔曾公祠、贯传曾公祠、观音天后庙和桐轩书室。

曾氏大宗祠:

深圳惟一五开间祠堂

进入新桥社区,穿过一片工业厂房和小商铺,四五米宽的宗祠路尽头便是新桥古村。

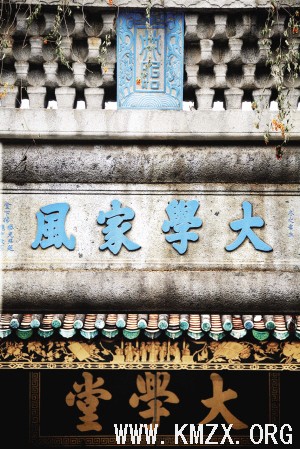

一座规模宏大的宗祠映入眼帘,“曾氏大宗祠”几个大字非常醒目,大门两边刻有对联“天下斯文宗一贯,古今乔木第三家”。

“这座祠堂是深圳市建筑面积最大、建筑规格最高的祠堂,也是深圳市惟一一座五开间带牌楼的宗祠建筑。”沙井文史专家程建介绍,新桥古村是曾氏南迁宝安的始源地,曾氏大宗祠是众多曾氏宗祠的主祠。它修建于清朝乾隆年间(1735-1795),清嘉庆三年(1798年)扩建。1984年被深圳市人民政府公布为第二批重点文物保护单位,2002年被列为省级重点文物保护单位,是深圳保存较完好的宗祠之一。

为什么曾氏大宗祠可以建成五开间的高规格呢?与记者同行的区委党校教授曾祥委解释:“这全是因为先祖曾子。”明清时候,建祠堂按照纪念对象的爵位即公、侯、伯、子、男分别设定规格,只有公爵的祠堂才可享受最高规格五开间。曾子被封为宗圣公,因此曾氏大宗祠可以建成五开间。宗祠门口的“天下斯文宗一贯,古今乔木第三家”讲的是曾子坚持身体力行继承发扬孔子学说,在儒家五姓孔、颜、曾、孟、荀中曾姓排第三,故称“古今乔木第三家”。

宗祠坐西南朝东北,占地面积1050平方米,是新桥古村的核心建筑。从朱漆大门进去,五开间的前堂很宽敞,地上一尘不染。一块四柱三间三楼的大石牌坊迎面而立,石牌全部由雕工细腻的花岗岩砌筑而成,这是清朝嘉庆年间为了表彰新桥曾氏由皇帝御赐兴建。中堂有天井,左右为廊庑,后堂为祖堂,在这里供奉着宝安曾氏始祖曾仕贵以来的历代祖先牌位。

新桥社区团委书记曾国祥介绍,曾氏大宗祠是宝安曾氏的主祠堂,很多曾氏子孙都会过来上香。虽然是曾家的祠堂,但不管你是否曾氏族人,都可以到宗祠内参观。

大学家风:古村历来有修身、齐家、治国、平天下的风范

新桥始祖曾仕贵是曾子第42代子孙,曾氏大祠堂也成为族人铭记曾子思想的场所。

大宗祠中间的花岗岩大牌坊正对面刻着“大学家风”几个遒劲大字,尽管历经时间腐蚀,依然熠熠生辉。在石牌坊的檐廊上正面刻着“体忠”、“行恕”,而背面则刻着“仁型”、“让请”几个字。

曾祥委介绍,曾子及其门人编著了《大学》,主张格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,这就是“大学家风”的来历。“体忠”、“行恕”、“仁型”、“让请”是曾子主张的道德准则,即要身体力行、忠诚负责、宽容体谅、仁爱礼让。

秉持大学家风,新桥古村历来有修身、齐家、治国、平天下的风范,村民崇文尚武,人才辈出。程健介绍,以前在曾氏大宗祠前面有10多对旗杆石。旧时,曾氏子弟有中举或升官者,都会在宗祠前立杆竖旗,以示荣耀。据《新安志》记载,从康熙二年(1663年)到嘉庆二十四年(1819年),新桥曾氏共有31人取得功名,其中,有文乡科曾恺、曾煜等14人,武乡科曾文韬、曾荣、曾卢桐等17人。

“新桥曾氏讲究忠、孝、仁、义、礼,注重个人修养,因此历代多贤良义士。”乾隆年间的读书人曾煜在韶州府曲江县担任“教谕”(相当于现在的县教育局长),13年如一日呕心沥血,后来死在任上。清末的曾荣行伍出身,嗣署南澳、海门,出洋捕盗30岁就因公牺牲。清末民初的华侨曾克齐为了支持孙中山革命,捐出了全部家产。“这些人都为新桥曾氏树立了良好的道德典范。”

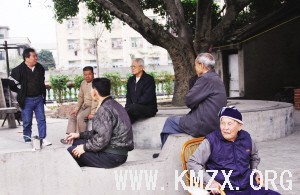

“现在社区重文尚武,修身、齐家、治国、平天下的传统仍旧在延续。”曾国祥说,“做事先做人”、“讲究忠义”、“注重孝道”是村里长辈经常对晚辈耳提面命的内容。就拿孝道来说,新桥的孝道风气一直非常浓厚。全村现在有2000多原住居民,其中老人有近1/5。偌大的村子里基本上没有听到子女对老人不好的事情,老人在家里都很受尊重,所以,村子里长寿老人多。此外,族人为了个人私利打架、争吵的事情也很少发生;社区设立了救助基金,一家有难,各家各户都乐于相助。正因为如此,新桥成为周边社区公认的和谐社区典范。

为了让新桥曾氏后代读好书,新桥投资兴建了小学,每年拨出20余万元专项资金发展教育。曾国祥不无骄傲地说,社区里每年都能出六七个大学生。

习武风气在新桥依然强劲,只是大家现在将习武的热情融入到了舞狮的活动中。新桥组建了醒狮队,活跃在各种喜庆场所。队员全部是曾氏子孙,有近100人,年龄从8岁到60岁不等。

曾氏子孙保家卫国的心愿、参军入伍的传统在新桥历久弥新。曾国祥作为团支部书记每年都负责新桥居委会的征兵工作,往往是征兵还没有开始,就有很多人打探询问,争先入伍。由于居民踊跃参军,新桥居委会连续多年被评为优秀征兵单位。

片石流辉:曾氏一族浓厚的宗亲情怀

在新桥古村中除了曾氏大宗祠,还有古乔曾公祠、贯传曾公祠。其中曾氏宗祠和古乔曾公祠居于新桥古村的南部,贯传曾公祠居于古村的北部。

“宗祠建设的目的之一是祖灵崇拜。”曾祥委称。

新桥大多数原住居民都知道“片石流辉”的典故。南宋末年,为逃避战乱,曾氏兄弟曾仕行和曾仕贵从南雄珠玑巷不断南逃。逃难中相约以猪腰石为信物,一旦失散,则以此作为后人相认的凭证。

战乱中,这对兄弟失散了,曾仕行去了广东的番禺定居,而曾仕贵则辗转到了宝安沙井新桥定居,成为新桥曾氏的开基始祖。尽管一路颠簸流离,但是兄弟俩一直将猪腰石带在身边,并时时将其拿出来把玩,这两块石头竟然日久生辉。多年以后,他们的后代凭猪腰石相认,发展宗亲感情。

曾氏子孙从这个故事中得以感怀继承认祖归宗、重视宗亲感情的优良传统。在这种传统的导向下,修建祠堂成为这种情怀释放的直接方式,此外就是举办各种宗亲活动。

新桥每年都会举行隆重的祭祖活动,清明一次,重阳一次。祭祖活动声势浩大,上寮、玉律等社区乃至海外的曾氏子都纷纷赶来参加。

除了祭祖,新桥每年都会组织本村的一些宗亲代表走出新桥,走出宝安,到惠州、番禺乃至山东与当地的宗亲进行联谊。

为了更好地团结宗亲族人,新桥拟成立新桥曾氏的宗亲组织“广府曾氏仕贵公房理事会”,曾国祥担起了筹办工作。筹办工作从2009年3月开始,至今已经有一年多。今年5月,新桥会以“广府曾氏仕贵公房理事会”的名义召开第一次宗亲大会。

◎古村民俗

拜神祭祖

族人共吃大盆菜

3月5日,记者探访新桥古村的时候,恰好碰到新桥醒狮队还神聚餐,记者得以一见新桥原汁原味的民俗盛景。

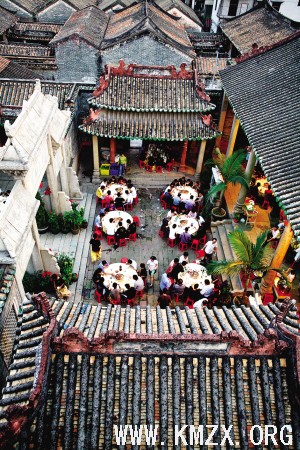

中午11时许,村里的长者基本到场,还神仪式开始。“狮子”、“麒麟”舞起来了,鞭炮响起来了,锣鼓也敲起来了。首先是进入观音天后庙拜神。锣鼓声中,两人抬着一只大烧猪进入观音天后庙,接着“狮子”和“麒麟”进入。仪式开始,烧纸钱、烧香,上香叩拜。叩拜完毕,“狮子”、“麒麟”退出观音天后庙,转向曾氏大宗祠,接下来祭拜祖先。在曾氏大宗祠内,先由长者上香祭拜,接着是醒狮队的人一一祭拜。祭拜完毕,大家抬着刚刚还神的烧猪到宗祠的大门口分吃。

下午6点半,开席的鞭炮声响起来,22桌全部设在曾氏大宗祠内。聚餐吃的是大盆菜,将所有菜全部放在一个大盆内,大家围坐在一起吃。新桥居民介绍,吃大盆菜是以前族人聚餐的一种传统,共有13道菜,有荤有素,全部混在一起。但是对于菜的具体内容没有规定,以前生活不好,以素菜为主,现在生活好了,荤菜就多了。

大宗祠里非常热闹,曾氏族人聚集在这里推杯换盏,把酒言欢,共吃一个盆里的菜,其乐融融,亲密无间。“这才是活生生的民俗文化。”区委党校教授曾祥委发出感叹。

◎居民观点

保护古建筑

还要保护传统

“居住方式的改变让我们离老屋越来越远,这是无能为力的,但是我们要尽力保护好一些优良传统。”记者在采访过程中遇到了为保护新桥古村搜集资料的当地居民曾卓斌。

“由于时代变迁,过去很长一段时间,村里人聚餐办喜事都会选择去酒店吃饭。大家围在一起吃大盆菜的机会没有了。”让他兴奋的是,最近几年,他又吃上大盆菜了。

“保护古村落,不仅要保护古建筑,同时还要保护古村里的传统。”作为在这里长大的人,他很高兴村里每年都有盛大的祭祖活动,逢年过节有舞狮、舞麒麟表演,元宵节每家每户点灯笼,中秋节大家在宗祠门前围坐着吃月饼赏月。让曾卓斌欣喜的是,现在村里越来越多像他一样的年轻人热衷参与到这些传统活动中。“这表示我们的传统后继有人。”

◎专家点评

传统文化静静

候在古村牌匾上

曾祥委

这是一个自称由南雄珠玑巷南迁的广府家族。

广府人中,有140多个姓氏的族谱写着,他们的祖先在南宋末从粤北南雄的珠玑巷避难南迁珠江三角洲。近年研究发现,其中多有曲折:南宋末,张世杰、陆秀夫等人护送帝昰和帝昺一路南来,在广州府沿海地区逗留一年多,最后覆灭在新会崖门。随扈南来的皇族、百官、家属、淮兵、福建水军,还有沿海盐场的官兵,失败后都藏匿于珠江三角洲地区,还有大量当地的勤王义民,入元以后,为了躲避报复,许多人在编户入籍时冒充珠玑巷移民,编造了罗贵等97人南迁的故事。自称珠玑移民的族姓,多为忠义之后,新桥曾姓很可能是其中的一支。

忠义,是曾氏积淀深厚的家风,从宗祠楹联就可以读出。大门联:天下斯文宗一贯,古今乔木第三家。讲的是曾氏祖先曾参传承孔学“夫子之道一以贯之,忠恕而已”,各地曾氏宗祠,多有以“忠恕堂”为号者,而新桥宗祠的牌坊,表彰的也是“体忠”、“行恕”的大学家风。因为传承孔学,曾姓在儒家五姓孔、颜、曾、孟、荀中排列第三,成为曾氏永久的骄傲。

#p#副标题#e#新桥曾氏以“大学”为堂号,标榜的是曾子著《大学》的贡献。《大学》所提倡的“修、齐、治、平”的道德实践论,是宋明理学的核心,被认为是中国传统文化的精华,是中国文化对全人类有重大贡献的内容。儒家认为,社会的文明、秩序的安定需要明确的价值规范体系,要求人们从自己做起,从心做起,从家庭做起,然后推广到地区、国家。古人早就为我们开好了具有普世价值的药方,当传统文化离我们似乎很遥远的时候,它静静地候在这个古村落的牌匾上。

(作者系宝安区委党校教授,中国民俗学会理事,中国建筑民俗文化专业委员会常务副主任、秘书长,深圳市民间文艺家协会专家委员会副主任)