孔孟之乡讯 11月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第11届常会通过审议,批准中国申报的“二十四节气”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录!二十四节气,是中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系。在国际气象界,它被誉为“中国的第五大发明”。

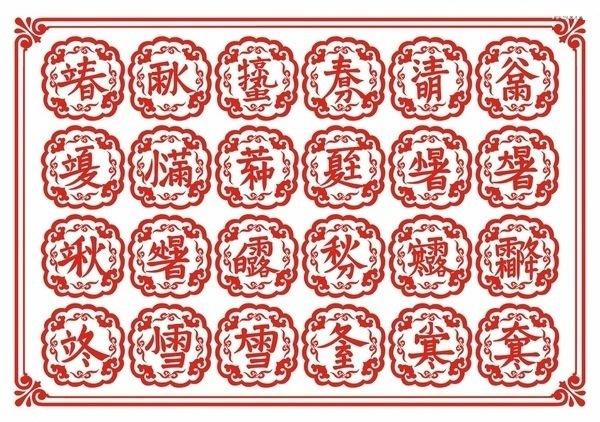

“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。中国古人将太阳周年运动轨迹划分为24等份,每一等份为一个“节气”,统称“二十四节气”。具体包括:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。“二十四节气”指导着传统农业生产和日常生活,是中国传统历法体系及其相关实践活动的重要组成部分。在国际气象界,这一时间认知体系被誉为“中国的第五大发明”。2006年,“二十四节气”被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录;2011年,九华立春祭、班春劝农、石阡说春被列入该遗产项目的扩展名录;2014年,三门祭冬、壮族霜降节、苗族赶秋、安仁赶分社被列入该遗产项目的扩展名录。

“二十四节气”形成于中国黄河流域,以观察该区域的天象、气温、降水和物候的时序变化为基准,作为农耕社会的生产生活的时间指南逐步为全国各地所采用,并为多民族所共享。作为中国人特有的时间知识体系,该遗产项目深刻影响着人们的思维方式和行为准则,是中华民族文化认同的重要载体。

随着中国城市化进程加快和现代化农业技术的发展,“二十四节气”对于农事的指导功能逐渐减弱,但在当代中国人的生活世界中依然具有多方面的文化意义和社会功能,鲜明地体现了中国人尊重自然、顺应自然规律和适应可持续发展的理念,彰显出中国人对宇宙和自然界认知的独特性及其实践活动的丰富性,与自然和谐相处的智慧和创造力,也是人类文化多样性的生动见证。

出席本届常会的中国政府代表团表示,此次“二十四节气”成功入选代表作名录,既是教科文组织对该遗产项目有助于在整体上提高对保护非物质文化遗产及其重要性认知的一致认可,也体现出国际社会对保护传统知识与实践类非物质文化遗产,并将文化融入社会、经济和环境的可持续发展的重视。然而,“二十四节气”的传承和保护依然任重道远。我们将以此为一个新的起点,根据业已制定的保护计划,与相关社区、群体和个人一道积极实施系列保护措施,认真履行各项义务和责任,让更多的国家、社区、群体和个人认识、了解“二十四节气”这一知识体系及其实践活动,并创造条件确保相关社区和群体在保护中发挥重要作用,同时吸引更多的年轻人加入到传承与保护的行列中来,激发其积极性和自觉性,使“二十四节气”这一重要的文化遗产在当代社会文化生活中焕发出新的活力。

为确保“二十四节气”的存续力和代际传承,在文化部非物质文化遗产司的直接领导下,由中国非物质文化遗产保护中心作为协调单位,中国农业博物馆作为牵头单位,协同相关社区、群体于2014年5月成立“二十四节气保护工作组”,联合制定了《二十四节气五年保护计划(2017—2021)》,并共同约定了彼此的责任和义务。河南省登封市文化馆、内乡县衙博物馆,湖南省安仁县文化馆(非遗保护中心)、花垣县非遗保护中心,浙江省杭州市拱墅区非遗保护中心、衢州市柯城区九华乡妙源村村民委员会、遂昌县非遗保护中心、三门县亭旁镇杨家村村民委员会,贵州省石阡县文化馆,广西壮族自治区天等县文化馆等相关社区,将建立并依托二十四节气传习基地,结合富有地域特色的仪式实践和民俗生活,开展相关调查、传承和宣传活动,使这一传统知识体系得以存续。以中国农业博物馆和中国民俗学会为代表的社团群体长期从事“二十四节气”的相关文献、传统知识及民俗实践的保存和研究工作,将为该遗产项目的保护提供智力支持,分别负责征集、收藏、展示和研究、宣传、弘扬等工作,承担起专业机构和专业学会的责任。

【相关背景】

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会是《保护非物质文化遗产公约》(下称《公约》)的法定机关,由《公约》最高权力机关缔约国大会选出的24个缔约国组成,任期四年;缔约国大会每两年对半数委员国进行一次换届选举。委员会每年举行一届常会。

联合国教科文组织认为,非物质文化遗产既维系着相关社区、群体和个人的认同感和持续感,也是确保世界文化多样性与人类创造力的重要资源。所有列入非遗名录的遗产项目都须符合《公约》关于“非物质文化遗产”的定义和《公约》操作指南规定的列入标准。非物质文化遗产主要体现为以下五大领域:(1)口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;(2)表演艺术;(3)社会实践、仪式、节庆活动;(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;(5)传统手工艺。“二十四节气”的申报从整体上归为第四类遗产领域。

【延伸阅读】

“二十四节气”在现代社会有何用?

会议现场,大屏幕上显示的为中国代表团及申报信息。

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会(下称“委员会”)第十一届常会于2016年11月28日至12月2日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴非盟会议中心召开。

11月30日17点35分,委员会经过评审,正式通过决议,将中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

中国古人将太阳周年运动轨迹划分为24等份,每一等份为一个“节气”,统称“二十四节气”。具体包括:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。在国际气象界,这一时间认知体系被誉为“中国的第五大发明”。

历史上,“二十四节气”在中国传统社会发挥的具体作用有哪些?这一农业社会的认知体系,在现代社会有何功能?如何让习惯都市生活的年轻人了解“二十四节气”?澎湃新闻第一时间专访清华大学历史系教授刘晓峰,他曾为此次申报工作提供部分学术支持。

清华大学历史系教授刘晓峰。图片来自网络

澎湃新闻:您在“二十四节气”申报非遗的过程中主要参与的工作是什么?

刘晓峰:我是研究节日和古代时间制度的,受邀参与了申请文案的部分制定审阅工作。申请世界级非遗的整个过程是一系列事务性的工作,非常复杂,我只是参与了其中涉及学术的一部分。

澎湃新闻:“二十四节气”在中国传统社会发挥的作用有哪些?

刘晓峰:这涉及“二十四节气”是什么。中国古代的历法是阴阳合历,历法中一个很重要的标志物是月亮的变化,根据月亮的变化来划分一年12个月,古时称月为“太阴”。

那么阴阳历中的“阳”是什么呢?“阳”主要就在“二十四节气”中体现出来。二十四节气分别以夏至、冬至作为阳气最盛、阴气最盛的点,以春分、秋分作为阴阳最平衡的点,这样就把一年分成了四部分。每个部分各有6个节气,一共就有24个节气。因此,这是以太阳的变化为基础,形成的一套时间认知体系。这套时间体系对农业生产活动具有非常重要的指导意义。因为它是对一年气候变化规律的总结,可以用来预测一年中任何时间阴阳、冷暖的总体变化,这对农业生产来说是最根本也是最重要的知识。和“二十四节气”相关的谚语农谚非常多,原因就在于此。

可以说,“二十四节气”是中国传统农业社会最基础的知识,是每个中国农民开始学习种地最先会记在脑中的知识,是中国农耕文化的重要组成部分。农耕文化的本质,就是遵循季节的变化来从事生产活动、获得生产资源的,比如春种秋收。因此能够预测气候冷暖变化,就能够保证最好地利用时间的变化。

澎湃新闻:“二十四节气”作为农业社会的时间认知体系,在现代社会有何功能?

刘晓峰:有数据显示,2015年我国城镇化率已达56.1%,城镇常住人口达到了7.7亿。这就意味着,一半以上的中国人已经在城镇生活。

但是,人们是否就会对城市生活感到非常满足呢?比如你出门走的是柏油马路,住的是火柴盒般的房间……是否会对大自然有一种向往呢?我相信大家多少都有这种体会,如果有一天到了更贴近自然的环境中,可以切身感受天地、日月星辰、草木花果的变化都和你的生命紧密相连的时光——如果你能过上这样一天,你会觉得那简直是城市生活中的节日。

“二十四节气”标示出的一年的气候变化,虽然对今天生活在城市的人来说不再是生产方面的指导性知识,但它仍然是中国人和自然之间漫长的农耕关系的续演,其中的传承意义深远。它既唤起我们的回忆,并且时刻提醒我们大自然是按照自身的节奏在循环变化。我们人工创造的都市文明,始终是在大自然的世界中存在着的,人类还是得学习尊重大自然,不能完全倚靠我们人工改造的东西,这是我们需要克服的思路。只要我们还想去亲近自然,“二十四节气” 就是值得我们保护到未来的遗产,它作为一种文化,是中国人思考和自然之关系的结晶,无论对今天还是未来的中国人来说,都是有价值的。

澎湃新闻:气候变暖等环境变化是否会使得“二十四节气”发生改变,需要调整?

刘晓峰:我们今天所说的“二十四节气”,基本是生活在黄河中下游地区的人们,通过对大自然的观察建立起来的一套时间认知体系。这套体系,即使在古代,也具有相对性。比如在云南昆明,当地四季如春,“打春阳气转,雨水沿河边”、“惊蛰乌鸦叫,小满雀来全”这类节气体验就并不适用了,那和海南岛、和新疆、和东北,也都是不合的。“二十四节气”只在有限地区相对适用,但它总结了太阳一年之中最重要的变化规律,这对于农耕生产有重要的指导意义。各地的人们会根据身边自然的具体变化,生产出当地合于二十四节气的表述,由此诞生了丰富多彩的“二十四节气”相关的本地化知识。

与此相近,与现在大自然气候变化相适应,有关的只是解释也会出现一些相对变化。“二十四节气”只是作为表现间刻度的一种形式,它提醒我们大自然在发生变化,人们会根据身边自然的变化,合着“二十四节气”的表述,慢慢形成有关“二十四节气”的新知识。换句话说,现在的温室效应、全球变暖等,人们的认知也会慢慢跟着来作调整。

澎湃新闻:如何确保“二十四节气”的存续力和代际传承?有什么具体的方法和思路,能够吸引更多习惯都市生活的年轻人了解“二十四节气”?

刘晓峰:“二十四节气”蕴含着中国人对人与自然关系的思考精华,能够为未来生活的可能性提供宝贵的思想资源。

刚才提到中国城镇化率已达56.1%。事实上,伴随这个城镇化发展过程,从1980年代开始,已经有成千上万的村落一个个消失了。这也意味着,和这些村落一起消失的,还有包括适应当地生活的“二十四节气”相关知识在内的独特本土经验。其中有些古老村落已经存在几百乃至上千年了,这样多年的文化遗存在激烈的城镇化过程中丧失,是非常可惜的。“二十四节气”中有些风俗和具体的地方有很特殊的联系。比如河北有个地方,每逢立夏,农民会去田里进行专门的祭祀活动,如果这个村子不在了,相应的习俗也就没有了。

#p#副标题#e#保护的前提是,你要知道都有哪些东西存在。所以首先需要积极调查,去了解现在还有哪些值得保护的遗产。第一件事,是得知道自己的家底。第二件事,是如何把这些遗产记录下来、传播开去,让人们今天还能共享这些知识。这需要很多人做具体的工作,这不是一两个学者能完成的,它需要社会团体加入进来,需要国家政策上适当的配套措施。

最根本的思路,是了解传统,传承传统,在生活中加入现代化的因素让它获得生命力。

考虑到现代社会的传播手段完全不同于过去,而且日新月异,要想把“二十四节气”和当代中国年轻人联系在一起,需要灵活运用最新的传播手段比如漫画、动画、可视媒体等等,来推广“二十四节气”的文化。比如,把村落的节气文化做成数字化的媒体产品等,有很多具体的工作需要探索。关键是要意识到,要尽可能让孩子和年轻人接触到这些知识,让他们心里有这个东西,这样才可能传承久远。