孔孟之乡讯“目前,体现中华优秀传统文化的内容不足是语文课本普遍存在的问题。”5月23日,在语文版义务教育修订版教材使用暨培训工作会上,语文出版社社长王旭明如是说。

据悉,今年秋季,全国各地将有四百多万中小学生使用语文版一年级和七年级新修订的语文教材。教材大幅增加反映中华优秀传统文化的课文比重,占一至六年级全部课文的30%,七至九年级全部课文的40%。

中华优秀传统文化内容超30%

据了解,修订后的教材增加了古诗文比重,注重传统文化的熏陶。比如,一至六年级相关课文约占全部课文的30%,每册最后一个单元集中安排反映中华优 秀传统文化的课文;七至九年级教材在篇目减少的情况下,仍然保持每册两个古文单元,古文单元占比基本保持在40%左右。同时,新修订教材还通过其他方式做 了一定程度的弥补,比如增加了白话小说单元。

此外,新修订教材还特别注意通过课后练习、口语交际、习作、综合性学习等内容设计,渗透优秀传统文化教育,使学生潜移默化地受到优秀传统文化的熏 陶。比如一至六年级《百花园》中的“读读背背”栏目,安排的内容都是古诗文;全套教材在《百花园》中安排读背古诗文82篇,比此前教材增加了40%。另 外,七至九年级口语交际中的《交流座右铭》、《谈谈你心目中的君子》, 写作中的《我看古人的苦读精神》,综合性学习中的《诸子百家初探》、《现代社会与儒家思想》等,都与中华传统文化密切相关。

替换了原有教材40%的课文

语文出版社是全国唯一的语文专业出版社,也是我国为数不多的能独立研发全套基础教育阶段语文教科书的出版社之一。自2001年《语文课程标准(实验稿)》 颁布后,语文出版社遵照教育部的部署,组织编写并出版了从小学至高中的课程标准语文教科书。

王旭明称,语文版修订教材最重要的特点,就是突出语文性,把语文教材编成语文教材。让老师用这套教材把语文课上成语文课,让语文课姓语名文,充满语文味;让语文回归语文。无论是思想教育、道德教育,还是科学教育、审美教育,一切都要在语文的框架内进行。

修订后的语文版教材,修改、替换了原有教材60%的内容,所有的选文和练习设计都紧紧围绕语和文展开,告诉学生如何说、如何读、如何 写。修订组成员始终认为,和说什么相比,怎么说更重要;和读什么相比,怎么读更重要;和写什么相比,怎么写更重要。学生把怎么读、怎么说、怎么写搞清楚 了,语文素养自然会提高。

在以课标为依据的基础上,语文版修订教材体特点,坚持工具性和人文性统一,注重在统一上下工夫。在选文上,力求文质兼美,所选课 文所选课文既有较高的思想性,又有较高的语文价值。修订版教材和之前版本比,大概换了40%的课文,更换标准就是是否体现了工具性与人文性的统一。

《语文》教科书致力于为师生提供课堂教学活动的优质资源。《语文教学参考》致力于帮助老师顺利开展语文教学,有效解决教学中的实际问题。《语文 学习参考》注意激发学生学习兴趣,从听说读写等方面检测学生的语文能力。《语文同步读本》旨在扩大学生的阅读量,提高学生自主阅读的能力。四者互为补充、 互为促进,切实提升中小学师生的语文教与学的能力。

课文数量减少15% 语言文字运用题占课后练习一半以上

据统计,新修订后的语文版全套教材课文数量比修订前减少了大约15%。但王旭明表示,减量并不是减负的根本途径。“因此,我们在此基础上提出‘提质’,即 从语文学习的角度,把练习设计得难度适宜、梯度合理、衔接自然,精心考虑学生的接受度,以此提高他们的学习兴趣。同时,把非语文的或者说语文学习价值低下 的内容筛选出去。这样做的目的,就是引导学生爱学语文、乐学语文、会学语文,切实减轻学生负担。”

在课后练习上,注意引导学生在理解内容、体会情感的同时,加强语言文字的理解和运用,做到既有一定数量的朗读和理解课文内容的练习,又有较大比例的语言文字理解和运用的练习,还有不少则是二者兼顾,比如设计了较多的读写结合题。

同时,练习中多次出现“用自己的话说说”、“用自己的话写写”等题目,这样做的目的是从小学开始培养学生用自己的话表达的能力。在口语交际、习作(写话和 写作)和综合性学习上,注重话题与知识学习、能力培养的巧妙结合。比如八年级第三单元,课文分别是《北京喜获2008年奥运会的主办权》、《别了,不列颠 尼亚》、《杂交水稻之父袁隆平》、《三十年前惊世一跪,三十年后一座丰碑》,体现出和现实生活的结合。

在课后练习上,大幅度增加语言文字运用题比重。全套教材当中,语言文字运用题,即用语文来说现象,分析、解释各种问题的题目,占到 50% 以上。体现在口语交际、习作和综合性学习上,话题的形式更加考虑学生的需要。

口语交际加强了互动性,比如一二年级看图讲故事《劝说》,七八年级开一次辩论会《一分钱的官司该不该打》 等;习作加强了实用性,比如一至六年级加强应用文的写作指导,安排了8次应用文写作的练习;综合性学习加强了实践性,比如七至九年级的编演短剧、办一份小报、调查社会用字情况等。

王旭明表示,为帮助教材使用地区更好使用语文版修订教材,语文出版社还将开展多层次的教材培训工作。6月至8月间,语文出版社还将在湖南、广东、四川等省区举办多场省级的教材培训培训,并将在所有教材使用区举办近百场市县级培训。

延伸阅读:

语文教材第七次大换血,前几次的教训不能忘记

腾讯历史谌旭彬

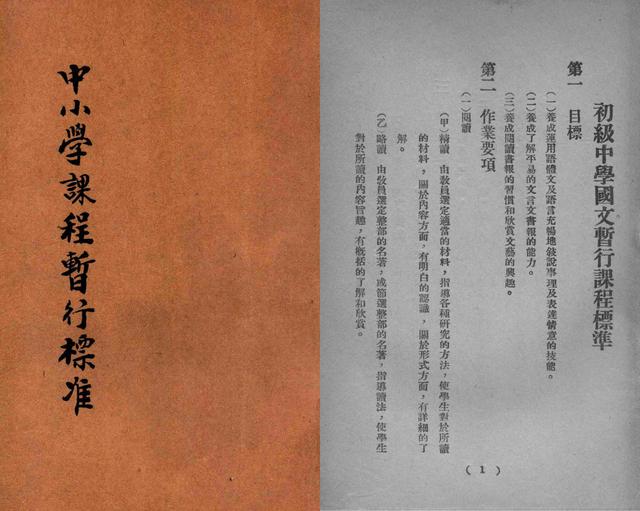

图注:1929年《中小学课程暂行标准·初级中学之部》封面及初中国文教学目标内文

近日,语文出版社1-9年级语文教材修订完成,将于今秋在400余万学生中投入使用。此次修订有40%的课文被替换,古诗文比例大增。回顾语文教科书百年史,如此大规模课文替换,往往有着不同寻常的时代背景。

第一次,20年代的小学国语教育,用白话文全面替换文言文

中国现代语文教育,始于1905年的废科举兴学堂,当时设立了“中国文学课”,教材课文大多是古代散文。20年代初,北洋政府训令小学“国语课”全部使用白话文(语体文),初中教材第一年白话文须占3/4,第二年2/4,第三年1/4。周作人、蔡元培、胡适、鲁迅、梁启超等人的文章,最受当时国文教材的欢迎;政要人物的文章则与教科书完全绝缘。至南京国民政府时代,要求语文教材必须选取“党国要人”时文,蒋介石的《新生活运动训词》等,遂进入语文教材。①

值得一提的是,1929年的《暂行课程标准》,把语文教育区分为“小学国语”和“中学国文”两个科目,相当科学。小学国语的教育目标,是让学生学习平易的白话文,欣赏通俗的儿童文学,以锻炼其交际表达能力、扩展其想象空间。教材所选课文,在内容上,须积极乐观,有一定艺术水准而非“可怕而无寓意的纯粹神话”,且符合儿童的学习心理;在形式上,须是流利的白话文。初级中学国文的教育目标,是养成学生用白话文流畅充分地叙事说理、表情达意的技能,和阅读书报(包括平易文言文书报)的能力、习惯以及欣赏文艺的兴趣。教材所选课文,在内容上,要观照现实社会生活,“含有改进社会现状的意味”;在形式上,白话文逐渐递减,文言文逐渐递增,第一学年七三开,第二学年六四开,第三学年五五开。②

此后二十年间国民政府的语文教育,基本上是按照这个《课程标准》的基本精神来执行的。

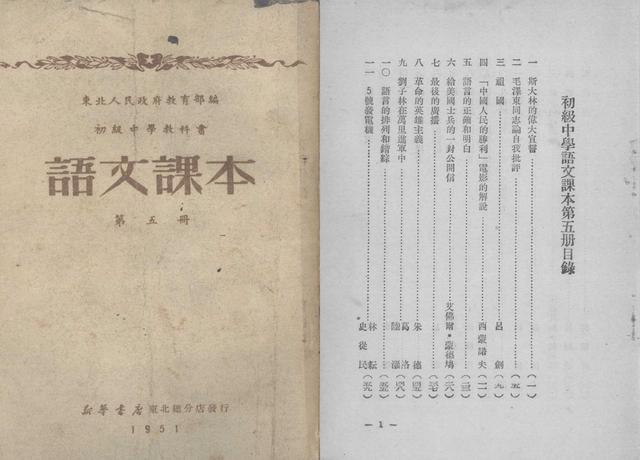

图注:1951年,东北人民政府教育部编写的《初中语文课本》第五册封面及目录

第二次,思想政治教育成为语文教学的第一要务,朱自清的名作《背影》,被逐出教科书

1949年,教科书进入“要由国家办”的新阶段。叶圣陶被指定担当这一重任。按叶的理念——说出来的是语言,写出来的是文章,二者不可分割——教育部将以往惯用的“国语”,改成了“语文”。至于教材内容,则有着鲜明的政治色彩。1951年7月出版的初级中学语文课本的《编辑大意》里说得非常清楚:“无论哪一门功课,都有完成思想政治教育的任务,这个任务,在语文科更显得重要。”

在这一指导方针下,很多传统名篇,被撤出了教科书。最典型的,莫过于朱自清的《背影》。叶圣陶早年曾激赞《背影》,认为整篇文章无一处闲笔。但当1951年,有中学语文教师在《人民教育》上刊文批评《背影》没法教,与当前政治任务矛盾时,叶圣陶也保不住这篇文章。这位教师声称:

“这课书,在今日青少年学生面前,抽象而颓弱地渲染着一个父子之爱,是与当前三大政治任务——抗美援朝(参加军干校),土地改革,镇压反革命——相矛盾的。假若将背影的思想感情在今天向学生渲染得太深的话,那么就可能使本想参加军干校的同学,或感于父母年迈而迟疑不前。也可能使地主或恶霸地主家庭出身的学生,在思想感情上无故勾起‘家道中落’或‘失父之痛’一类的无谓的纷扰,这是不言而喻的。再者,……光就朱自清那三次感情脆弱,有点林黛玉式的下泪,就可能给感情尚未完全成熟的青少年学生以不健康的感染。在伟大的毛泽东时代青少年的眼泪,只有欢笑的眼泪,胜利的眼泪,以及对万恶敌人忿恨的眼泪。”③

《人民教育》在编者按里高度赞誉该文,号召全国语文教师一起来检举教科书里其他“不适当的文章”,引发了语文教育界对《背影》的集中批判。1952年,《背影》被逐出语文教材。直到1982年,才再度回归。

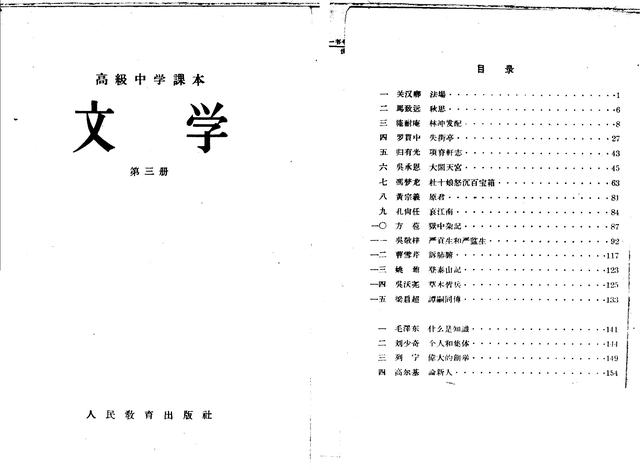

图注:按苏联经验编写的《高中文学课本》第三册,从目录可看出古诗文在本册占比极大,政治色彩被淡化

第三次,学习苏联经验,中学阶段的“文学”课本大量选入名家名作和古诗文,淡化了政治宣传色彩

50年代初期的语文教材,侧重政治说教,对语言文字运用的训练严重不够。1953年,苏联专家曾批评中国的语文教育“语言和文学的因素过分的少”。同年12月,中央语文教学问题委员会在给中央的报告中,也承认“把语言和文学混在一起教,……遭到了很大的失败。……其结果是使学生缺乏严格的语言训练,在写作中形成语法、修辞、逻辑上的严重混乱,遗害很大。……也没有使学生得到必要的系统的文学基本知识和文艺欣赏能力。”④

在此背景下,从1954年起,经政治局批准,开始学习苏联经验,将中学阶段的语文,重新划分为“汉语”和“文学”两个科目,分科进行教授。人民教育出版社为此分别编写了初、高中文学、汉语课本。文学课本中所选文章,以名家名作居多,古诗文比例达到4成,政治色彩较之前大大削弱。但随着中苏关系的恶化,这次改革很快就夭折了。1956年6月,全国语文教学会议被中途打断,康生严厉指责“文学课本非改不可”,“最多只能培养小资产阶级感情”,“许多课文思想性不强,语言也混乱,可砍去百分之三十到五十,换选政治论文、社论和应用文。”到1958年,相关教材全部停用。⑤

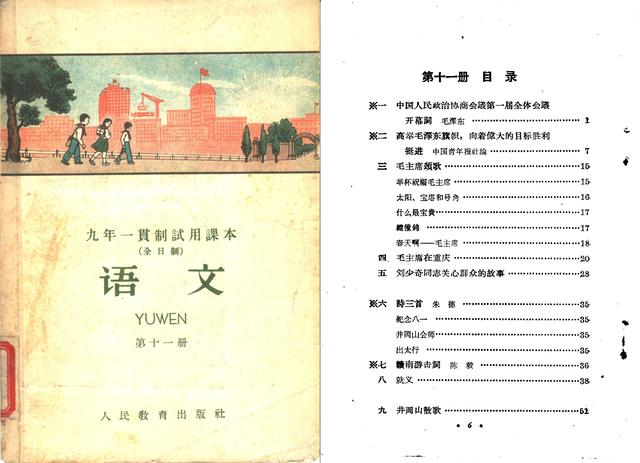

图注:1960年人教版《语文》第十一册。从目录可以看出几乎全是革命领袖的文章

第四次,五四到解放前的传统名篇,几乎无一幸免被逐出了教科书

1958年,语文教材大换血。所选文章,基本上成了领袖著作和报刊文章的大集锦。除鲁迅外,五四至1949年间的传统名篇,几乎无一幸免被逐出了教科书。

#p#副标题#e#同年,国务院发文允许各地自行修订、编写教材。语文教科书在语言文字运用、文学鉴赏方面的功能被严重边缘化。比如,1960年,西南师范学院中文系响应“大跃进”的号召,用“三个月的奋战”,“编出了十年制汉语拼音课本和一至十年级二十册共约三百五十万字的语文课本”。这些课本的内容是什么呢?据他们自己介绍:

“现行中小学语文教材中,正面侧面反映‘三面红旗’的只有46篇,仅占全部教材501篇的9.2%。而新教材第一册,歌颂‘三面红旗’和培养学生共产主义道德品质的课文占70%以上。从十一册治二十册,反映‘三面红旗’的约占整个课文的25%强。”⑥

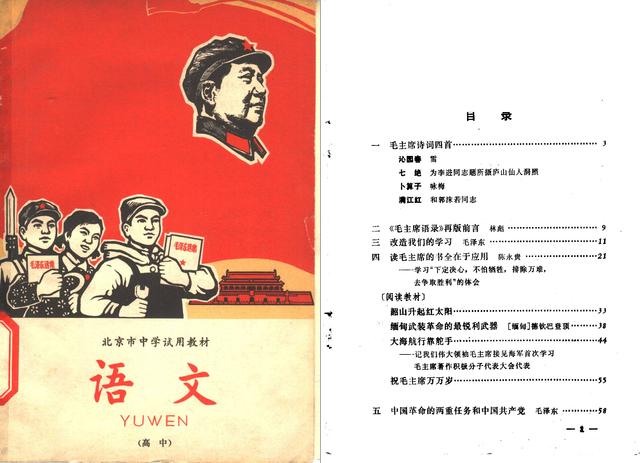

图注:1968年北京市高中试用《语文》教材。从目录可以看出几乎所有文章都与毛泽东有关

第五次,毛主席著作成了语文教育的“基本教材”

1966年,文化大革命爆发。6月13日,国务院批转教育部《关于1966-1967学年度中学政治、语文、历史教材处理意见的请示报告》。该报告指示:“中学历史课暂停开设,政治和语文合并,以毛主席著作为基本教材,选读文化大革命的好文章和革命作品,发动师生揭发批判原有教材。”随后,负责编写全国中小学教材的人民教育出版社也被取消了。⑦

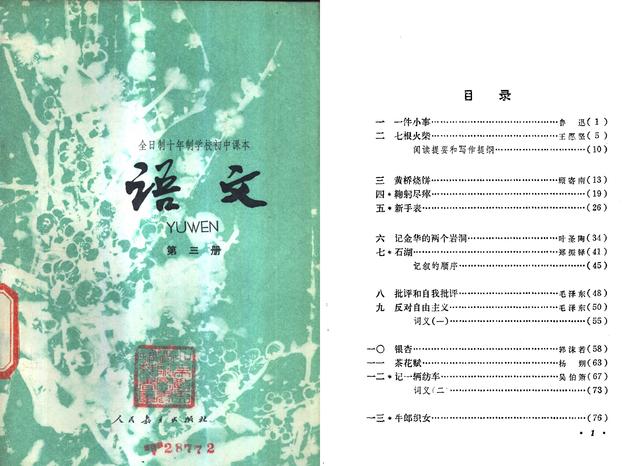

图注:1980年人教版《初中语文》第三册,选用了郑振铎、杨朔、老舍、茅以升、柳宗元、司马光等人的文章

第六次,改革开放后,传统经典文章逐渐回归,但与真正的思想解放仍有很大的距离

文革结束后,人民教育出版社重组。200多名专家、教师、编辑被集中到北京香山饭店闭门编写新的教材。1978年,中、小学生们拿到了新的语文教科书。课文构成,叶圣陶当年主持编选的经典文章被大量恢复,占了三分之二,新鲜的时文占了三分之一。所谓时文,就是报刊上的时政文章。这也是一种无奈之举,参与这次教材编写的张厚感解释:“那时,上哪去找新鲜的文学作品?”当然,时代的余韵仍在——《你办事,我放心》进入了小学课文,《华政委关心咱庄户人》进入了中学课文,不久又随着华国锋离开政治舞台的中心,而被撤出教科书。

整个80年代的语文教育,虽然重新强调“读写训练”的重要性,但与真正的思想解放仍有很大的距离。比如,1988-1990年间,高中语文教科书曾把王蒙《论“费厄泼赖”应该实行》,与鲁迅的《论“费厄泼赖”应该缓行》同时编入,结果受到批评,到1991年版时就被删去了。2000年时,有学者对当时的九年义务教育小学语文教科书1-12册进行了统计,发现“含思想教育内容”的文章篇数,占到了总数的60.9%,“含激发政治情感内容”的文章,占到了总数的36%。⑧

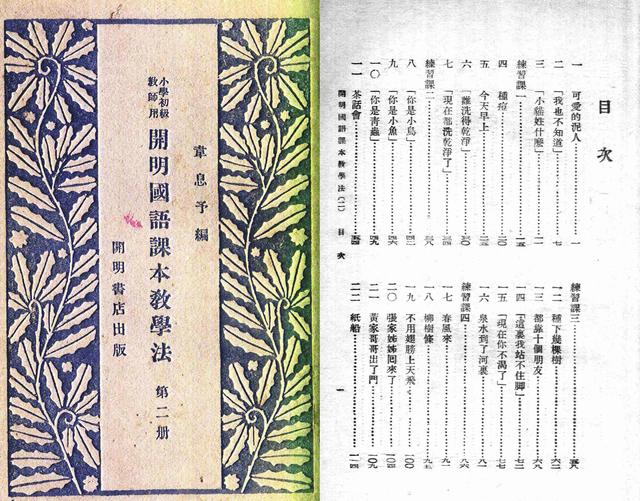

图注:叶圣陶《开明国语》小学第二册教师用书,30年代开明书店售。本册收录42篇课文,但没有任何古诗文

第七次刚刚发生,语文版教科书40%文章换血,古诗文比例大增

2000年后,语文教科书的编写,从以往的人民教育出版社“一家独大”,渐渐变成“群雄相争”的局面,课文选择上也更加人性化。此次课文大换血达40%的语文出版社版本的中小学教科书,就是所谓的“群雄”之一。

不过,据媒体报道,此次换血的指导思想不是人性化,而是“弘扬中华优秀传统文化”,大量增加古诗文(古诗和文言文)。语文出版社社长王旭明介绍说:“修订后的教材增加了古诗文比重:1-6年级相关课文约占全部课文的30%,每册最后一个单元集中安排反映中华优秀传统文化的课文。7-9年级相关课文约占全部课文的40%,每册安排两个单元的古诗文。”⑨

小学语文教科书,古诗文占到全部课文的30%,这是一个相当恐怖的比例。而且,也是不符合小学生的认知水准和学习规律的。小学阶段的语文教学的主要目标,是语言和文字的使用训练。而语言和文字的使用训练,又当以现实生活需要为第一准则。无论怎么看,“反映中华优秀传统文化”的古诗文,既超出了小学生语言能力的范畴,也不属于该阶段小学生学习的核心目标。将比例增大到30%,明显违背了语文教育的客观规律。

语文出版社为什么要这样做,此处无法展开讨论。不过,它山之石可以攻玉。据2013年的一份统计,台湾“国立编译局”版小学语文教材中,1年级的古诗文比例是0%,2年级是12.9%,3年级是11.1%,4年级是11.1%;至5年级则增至40.74%,6年级增至60.86%。此外,台湾的小学几乎没有文言文,涉及传统文化也是翻译成白话文呈现给学生。⑩这样的比例安排,是对儿童语言文字学习基本规律的一种尊重。

所以,希望语文出版社这次以“古诗文”为主题的40%课文大换血,只是个案。

注释

①李鹿,《语文教材的历史更迭》,《文史参考》2010年第20、21期。②《小学国语科暂行课程标准》及《初级中学国文暂行课程标准》,1929年8月教育部颁行。转引自:乐嗣炳/编著,《国语学大纲》,大众书局,1935,P339-367。③黄庆生,《一篇很不好教的课文——〈背影〉》,《人民教育》 1951年第3期。④胡乔木,《关于改进中小学语文教学的报告》。转引自:潘锋,《建国初期语文教育借用苏联教育经验的历史研究》,湖南师范大学硕士论文。⑤刘国正:《似曾相识雁归来——中学文学教育的风雨历程》,《课程教材教法》2000年第6期。⑥西南师范学院中文系中、小学语文教学改革小组,《高举毛泽东思想红旗 编写新的语文教科书》,《西南师范学院学报》1960年第3期。⑦李良品,《中国语文教材发展史》,重庆出版社,2006,P361。⑧吴康宁,《“课程内容”的社会学释义》,《教育评论》2000年第5期。⑨光明日报,《新版语文教材替换约40%课文》,2016年5月24日。⑩董雪洁,《我国大陆与台湾地区小学语文教材中的古诗文比较:以苏教版和台湾“国立编译局”版为例》,《世界教育信息》2013年第13期。