“据说他已经住在亚登森林了,有好多人跟着他;他们在那边度着昔日英国罗宾汉那样的生活。据说每天有许多年轻贵人投奔到他那儿去,逍遥地把时间消磨过去,像是置身在古昔的黄金时代里一样。”(《皆大欢喜》第一幕第一场)

英格兰中部的埃文河畔斯特拉特福(Stratford-upon-Avon),北边是沃里克郡的亚登村,河南有大片开阔田野,名叫费尔登。

这个镇子古旧而狭小,但来过的人都说风景如画,绮丽宜人。有一个人出生、成长、谢世并被安葬在这里。他的作品,四个多世纪以来一直激荡着生活在这个星球上的人们的心灵。他笔下那些人物,感情世界惊涛骇浪;他们受着激情驱使,陷入不能自拔的深渊;他们不但同命运,而且同更可怕的自我搏斗;不管战胜或失败,他们都是“英雄人物”,活在读者的心坎里,活在世界各个角落;他们的故事在多少种不同的语言当中活着,有用奶声奶气的童声朗读着的,或用老教授凝重的喉音娓娓道来……

现在,这个人的故乡就在前面等着我们。

埃文河畔,有“床”有戏

“当当当!”戏将开演了!

观众进场时,皇家莎士比亚剧院(Royal Shakespeare Theatre)响起四个多世纪前的古老铃声。3层楼的剧院座无虚席,舞台被搭成一张巨大的床,喧闹声中,肥硕的酒鬼Sly提着裤兜走向近在咫尺的观众,女人们像一群饿坏了的母狮在吼叫,新版《驯悍记》以“床”戏蹦达开场……

演员们早已脱下莎翁时代的传统戏服,悍妇Kate摘下墨镜,掀起黑裙,露出白内裤;她抡起小提琴,向周边男人堆里砸去,把他们一个个踩在脚下……舞台深处,Petruchio一声不响,草帽盖住了他的脸,人们只看见他赤裸上身,下半身三角区前挂一串葡萄……没多久,他将用毯子把悍妇卷走,用蛮力将她拿下,虏获芳心。

在莎翁故乡,各种版本的莎剧天天上演,剧院里不乏花白头发的中老年人,尽管新作略显大胆出位,让他们多少有些心惊肉跳。中场休息时,身旁的老绅士去排队买了个3英镑的冰淇淋,他舀了勺香草球,和我攀谈起来。原来,他从牛津驾车而来,携老伴一起来观剧,两人打算在小镇住一晚,享受绿色英国的这个绿色角落。

剧院侧翼有座高36米的塔楼,是整座小镇至高点,放眼四望,清幽的山谷中尽是赭红石砖房舍,屋瓦一片叠一片迤逦而去。傍晚时分,烟囱里散出几缕袅袅炊烟,一派田园风光;静谧的埃文河蜿蜒而过,河上天鹅三五成群“白毛浮绿水”,据说这些天鹅自远古以来就是皇家宝物,如今,这些无主的白天使则成了居民和游客的珍爱。大文豪莎士比亚逝世后,他的好友、剧作家本•琼森(Ben Johnson)赞誉他是“埃文河畔俏天鹅”(Sweet Swan of Avon)。

天气晴好,人们在埃文河畔或坐或躺或漫步,还有许多人在小酒馆里斟一杯。河畔有家“脏鸭”酒吧(The Dirty Duck),这里的服务现代化,但周围每个角落都透出一种古老气息,木质的桌椅和吧凳,铜铸的叩门环与拉手,满眼皆是古典英伦气派。每晚演出结束,演员们就聚集在这家英式Pub里畅饮。当然,你也可以走到河边,边喝酒边听当地人讲述埃文河畔的古老鬼故事……在那个年代,莎士比亚往返伦敦途中,也曾置身此类绿荫下的小酒馆,若不是囊中空空,也许他会在此喝上一杯。

曾有科学家怀疑,莎翁在作品中描绘黑暗复杂的意念与梦游般的感受,其创作源泉是吸食大麻造成的幻觉,甚至有人说他们在镇上发现了他使用过的烟管。但莎剧演员表示否定,关于那些故事人物情绪激动得不可思议的段落,“充其量,是他酒喝高了。”

尽管历经四个多世纪,小镇中心依旧保持着中世纪栅栏格式的街道,镇上留有都铎王朝(Tudor)时代的粮店、马厩、羊栏和路边客栈。这些白白的两层小楼,墙壁嵌有刨工粗糙的横木结构,还可看到数百年前入木很深、然已发黑的油彩,有些窗户像一盏盏灯笼在闪闪发光,又密又小的窗棂因年久而失去光泽,一切都呈现出一种恬淡庄重的氛围。

镇上的亨利街(Henley Street),是游人必经、雅趣小店散布的中心通道。街道北侧有一座带阁楼的双层小楼,深色外露橡木构架和浅色墙壁形成对比,朴拙有味。据说,这就是四百多年前《哈姆雷特》未来作者诞生的地方。

在莎翁诞生地(Shakespeare’s Birth-place),“女仆”装扮的导游带我们从一个房间走到另一个房间:厨房、饭堂和莎翁父亲的皮革手套作坊,然后登上二楼。地板、楼梯都在脚下颤摇、发响,所铺木地板据说是四百多年前的原物,因常年经受游客纷至沓来的脚步略呈塌陷。二楼主卧,莎翁父母的木质高背睡床、小莎士比亚的摇篮、板凳等展品基本依照16世纪70年代英格兰中产商人家庭的陈设布置:宽大的双人床上还挂有红绿相间的帐子。尽管这些只不过是复制“那个时代”的家具,但游客一进去就像双足入地无法自拔,据说曾有游客激动得全身趴在这块莎翁曾常年踩踏的地上以示致意。

1564年4月23日,莎士比亚在这里诞生,5岁时,他会自己下楼梳洗,然后捏着爸爸的鼻子把他叫醒。小莎士比亚在镇上一所拉丁文学校读书,14岁那年因父亲破产不得不中断学业,后来当过肉店学徒。就学历而言,莎翁恐怕也就初中文化程度。

站在小屋内,遥遥几个世纪的相隔之感逐渐消失:你看到莎士比亚从这幢小屋出生、长大,从这里出去,穿过草地,来到肖特瑞(Shottery)一户姓海瑟维的富农家里,喜欢上了他们的女儿安妮,18岁的他,决定与比自己大8岁的安妮结为夫妻,这种结合是因为6个月后安妮就要分娩了,这件事轰动乡里。

如今,去莎翁妻子安妮•海瑟维的小屋(Anne Hathaway’s Cottage),你在第二间卧室内,还能看到莎士比亚“求爱的椅子”。海瑟维的小屋后面有座英式小花园,里面种满莎剧中提及的一切花卉。然而事情并非开始时那般浪漫,许多人推测莎翁后来对自己的婚事常感遗憾,因他在作品中曾告诫读者“别和老女人结婚”。也有人怀疑他是同性恋,因为在十四行诗里,他多次向一个年轻美少年倾诉情意。此外,还有一位神秘的黑美人(Dark Lady)也常在他作品中出现。人们难以考证莎翁对妻子是否一直忠贞,但他去伦敦后还是会定期回老家看望妻小。

有关莎翁的不少“真相”扑朔迷离。1585年到1588年之间,关于他二十来岁抵达伦敦前的行踪也是众说纷纭,人们根据他后来的作品,猜测他当过战士、水手、去过意大利旅行,甚至有人判断,他一直在乡下小学当校长。总之,他匆匆离开乡下,是因为不小心猎杀了邻居农庄的一头鹿。

“暴发户式的乌鸦”

“切勿相信他们,其中有一个暴发户式的乌鸦,借用我们的羽毛,美化自己,演员的外貌里包藏着他的虎狼之心。他以为用那几句浮夸的无韵诗,就算跻身于最优秀作家之林,其实他只是个地道的杂役,却恬不知耻地认为全国的舞台上只有他最擅场。”

1592年,莎士比亚的历史剧《亨利六世》三部曲在伦敦上演,人们立即意识到戏剧界出现了一颗耀眼新星。其时前辈作家罗伯特•格林却贫病交加,病倒在一家小客栈里。他看到莎士比亚的成功,妒从中来,写了篇文章《吃堑长智》,告诫他那些“大学才子”型戏剧家同伴们,要提防演员出身的编剧者。

格林借用《亨利六世》中的台词“啊,一张妇人的皮,包藏她的虎狼之心!”咒骂逐步放光的莎士比亚。初到伦敦时,莎士比亚确曾在剧院打杂,据说他当年唯一能找到的工作是在门口看管马匹。因此格林称他是“地道的杂役”、“暴发户式的乌鸦”。最后,格林还用“擅场”(Shake-Scene)一词,直接拿莎士比亚的名字(Shake-Spear,意为挥舞长矛)开涮。

据说莎士比亚看到此文很光火,提出了抗议,格林的出版商立即撰文道歉来圆场:“我很抱歉……但我亲眼见到他本人(莎士比亚),演技高超且温文尔雅。此外,有身份的人一谈起他,都说他为人公正,文笔典雅。”

时光倒流一下,1586年左右,莎士比亚匆匆离开老家乡下,从西边的新门进入伦敦这座繁华都市。

女王伊丽莎白一世时期,伦敦市中心为古城墙所环绕,大多数居民仍住在城墙内,大街上车水马龙,人流熙攘,工匠、商贾各色人等混杂于作坊、店铺和住宅区,木房子一幢挨一幢,教堂尖塔高高耸立。当时,戏剧被教会认为有伤风化而受排挤,剧院多被禁止建在城中心。

1599年,莎翁持股的“环球剧院”首次对外开放,风头很快压过“玫瑰剧院”,他的《哈姆雷特》、《麦克白》、《奥赛罗》等名作都在环球剧院首演。作为股东,莎翁不但写剧,还参与演出,打点一切,他亲昵地称这座环形剧院为“木制的O”。

然而,1613年6月《亨利八世》演出时,随着一声炮响,火星儿溅到了茅草屋顶,引发一场大火,剧院被完全焚毁。所幸,3000名观众无一人受伤,虽然有人不得不以“半加仑啤酒”浸泡自己的臀部……但很快,一年后,热爱戏剧的人们又重建剧院,莎翁去世后多年,这座琉璃瓦屋顶的剧院依然生意红火,但在1642年被清教徒关闭,两年后被拆除。

过去几百年中,很多人都希望重建剧院,直到美国演员萨姆•华纳梅克(Sam Wanamaker)1970年组织莎士比亚环球信托基金会,剧院才重现生机。因为1949年他抵达伦敦时,失望地发现环球剧院遗址上唯一能使人记起莎士比亚的东西只剩墙上的一个青铜片了。

1987年7月,新环球剧院在旧址附近200米处破土动工,原计划1992年开放,但由于各种原因,工期被推迟,政界和金融界一度反对,说这个计划太过“阳春白雪”,与周边环境不符,华纳梅克也在1993年不幸去世,重建计划被一拖再拖,推迟至1997年才竣工开张。

泰晤士河南岸“木制的O”

今天,当你步入“河畔区”,将见到和莎翁时代几乎一样的“木制的O”。这幢3层高的20边形木结构建筑,以当初剧院遗址出土文物为样本,力求重现原貌。整栋剧院按照16世纪风格对橡木进行雕琢,由12000个橡木销子穿插而成,取代了现代常用的铁钉和螺丝钉,建材所用板条、横木、石灰和石膏都依当时的技法混合,茅草屋顶增设了防火的洒水设备。

在这里看戏或参观,仿佛进入历史的隧道中。每年4月至11月,每天下午两点都有露天演出。剧场采用自然光代替舞台灯,舞台下面是“院子”,演员与观众之间几乎零距离。在莎翁时代,这个院子可容纳一千多名观众,在炎炎夏日,这些“站票观众”(按莎士比亚的说法)通常花1便士就能站在院子里看戏了。

“院子”四周的“雅座”专为贵族和贵妇人设立,是当初剧院最时尚的位置,就像莎翁同时代人、记者、剧作家托马斯•德克在时文中所讥讽的,这些看客“理直气壮地把自己当成个人物,站在重要位置上指手划脚”,他们“在悲剧最严肃最凄惨的一幕中放声大笑”,“让掌声和笑声响彻云霄”,因为他们更在乎的是自己的引人注目而非观剧。

不过,那个年代,戏倒真不是观看的,哈姆雷特也说“我们去听戏”,剧院最好的位置,是舞台上方的贵宾室,当年许多富有的戏迷愿意花6便士特地来此“听”剧。舞台正中上方是现场演奏乐队的楼座,有时,这里也用来布置成城堡的高墙,或者——朱丽叶的阳台。

今天,人们来此参观或看戏,多半怀揣对莎翁的景仰之情,剧院里颇为肃静,但在那个年代,剧场却是喧闹异常,和今日流行演唱会差不多。人们带着食物和酒水进入“院子”,一边看戏一边嚼大蒜,在环球剧场的建筑遗址,当年站着嗑坚果吃橘子的观众留在地下的果壳,居然还有出土。莎翁时代,剧院的卫生条件也差,穷人们很少洗澡,衣物的味道很重,剧院没有公厕,人们就在“院子”里随地方便,臭气直冲楼上雅座,贵族们对楼下的站票观众破口大骂,说他们都是些“一便士臭猪”。在这样一个嘈杂的环境中,演员不得不声嘶力竭,德克曾写道:“观众就像一头野兽,必须在演员的驯化下才能保持安静。”

#p#副标题#e#

步入奥运倒计时,“伦敦2012嘉年华”(London 2012 Festival)的重头戏之一(说明:本文首刊于2012年4月),便是皇家莎士比亚剧团(Royal Shakespeare Company)主办的“世界莎士比亚戏剧节”(World Shakespeare Festival)。泰晤士河南岸的环球剧院启动“从环球到世界”(Globe to Globe)项目,邀请美、日、俄、波兰、巴西、突尼斯等国的顶级表演团,以37种语言演绎37部莎翁戏剧,包括中国国家话剧院的普通话版《理查三世》和伊拉克的《罗密欧与朱丽叶在巴格达》。

今年的环球剧院,将重现莎翁所处的民主戏剧黄金时代,再次成为伦敦戏剧搏动的心脏。

新版《驯悍记》在皇家莎士比亚剧院上演

长眠于小镇教堂

“我可以把开场情形告诉你们;假如听着乐意,收场情形你们可以自己看一个明白,精彩的部分还不曾开始呢;他们就要到这儿来表演了。”(《皆大欢喜》第一幕第二场)

踏足英格兰,从喧闹的伦敦泰晤士河南岸,到200公里外宁谧的埃文河畔,莎翁的游魂穿越时空,绵延飘荡了四百多年。

1612年,莎翁倦鸟知归,衣锦还乡,4年后与世长辞,终年52岁。关于他的死亡有多种传闻。据说,他与老友一起饮酒作乐,后不幸罹患热病而亡。史料记载他于1616年4月25日入葬,人们据此推断他死于4月23日,也就是他生日那天。

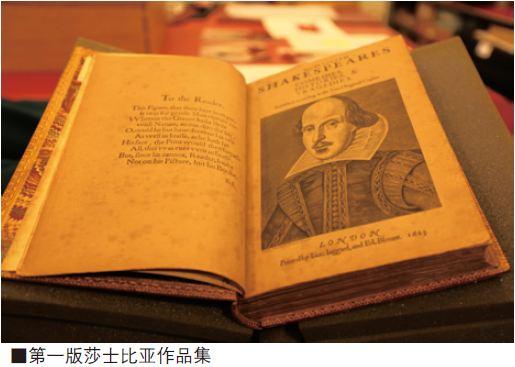

莎翁长眠于故乡小镇的圣三一教堂(Holy Trinity Church),教堂圣坛内摆放的15世纪圣水盆,据说是他出生后受洗的地方,教区登记本记载了他的受洗和下葬。圣坛右侧陈列着一部1611年出版的英王钦定版《圣经》,传说他曾秘密参与该版《圣经》的翻译。这本《圣经》始终翻开至《诗篇》第46篇,奇妙的是,这页正数第46个单词是Shake,倒数第46个单词是Spear,两者拼合几乎为莎翁全名Shakespeare,而出版前的1610年,莎翁正好46岁。

莎翁被安葬在圣坛内,靠近主祭坛的地方排列着他和妻子及爱女的墓,碑上刻有“警告”:“亲爱的朋友,看在基督的面上,请不要在此挖灰掘土;上帝保佑那些让我安息的人,咒诅那搬移我尸骨的人。”

墓左侧的壁龛中,有尊莎翁胸像,并非名家手笔,某位无名氏用泥巴粗糙地塑出这尊半身雕像后染上色,只能说,褐色头发、椭圆形面庞与特有的胡须,和人们的印象基本相符。在小镇走街串巷,莎翁的痕迹无处不在:这里还有他衣锦还乡后购买的新居(Nash’s House & New Place)、他母亲玛丽•雅顿婚前的农舍(Mary Arden’s House),以及女婿霍尔的小园(Hall’s Croft)……小书店里有绘有莎翁头像的书签,镇上汇丰银行门口雕有莎翁大头像,纪念品店内有Q版莎翁公仔,就连孩子们口中嚼的巧克力,我怀疑都已做成了尖鼻八字胡的莎翁模样。

今年,自莎翁诞辰纪念日起,全英数千名戏剧爱好者会在城堡、公园、酒吧、教堂和乡村礼堂诠释他们眼中的莎士比亚,并参与埃文河畔斯特拉特福的夏季演出季。

儒学志愿者讲师培训班-768x427.jpg)