济宁太白楼位于山东省济宁市区古运河北岸、太白楼路中段。因唐代诗人李白曾经在此寓居而闻名于世。属省级文物保护单位和省级爱国主义教育基地。

历史沿革

太白楼的前身为唐朝的贺兰氏夫妇开的酒楼,原始的酒楼坐落在古任城东门里。唐开元二十四年(公元736年),诗人李白同夫人许氏及女儿平阳由湖北安陆至任城(济宁),“其居在酒楼前”,每天至此饮酒消遣,“日与同志荒宴”,挥洒文字,写下了许多著名诗篇。贺兰氏酒楼也因李白经常光顾而名声大振,生意兴隆。至唐肃宗乾元2年(公元759年),李白的儿子伯禽最终离开济宁止,李白在济宁寄家23年,在他62年的人生旅途中,是最辉煌的时期,被称为“山东李白”。他在此留下了《五月东鲁行答汶上翁》、《鲁中都东楼醉起作》、《东鲁门泛舟二首》等20余首脍炙人口的诗篇。经常怀念在济宁太白楼前的生活,在他离开济宁之后,还写下了《寄东鲁二稚子》等多篇诗文,“南风吹归心,飞堕酒楼前”。济宁被誉为李白的第二故乡。

李白逝世99年后,即唐懿宗咸通二年(公元861年)正月,吴兴人沈光过任城,因仰慕李白,登酒楼观览,写下了《李白酒楼记》一文:“至于齐鲁,结构凌云者无限,独斯楼也,广不逾数席,瓦缺椽蠹,虽樵儿牧竖,过亦指之曰:李白尝醉于此矣。”

馆藏文物

济宁太白楼馆藏文物众多,现存历代题咏原始碑刻近50方,在全国遥遥领先。楼内藏有唐天宝元年(公元742年)李白醉书的《清平调》狂草横轴,乾隆时期孔继涑所摹李白笔迹《送贺八归越》诗帖,还陈列有明代祝允明手书的《饮中八仙歌》长卷。另外还有明、清不同时期、不同版本的李白研究文集,以及当代著名书画家的数十幅作品。太白楼四周墙壁及院内平台上遍布历代名人书画刻石四十余块。或镶于楼的外壁,或立于楼外平台之上,或加石特别保护。其中有李白手书“观”字碑、乾隆皇帝的御笔刻石、罗振玉的石刻楹联等享有极高文物价值的碑刻,堪称太白楼的镇馆之宝。

馆内还设有专题展览,全面诠释诗人李白在济宁真实而传奇的人生经历,向观众呈现李白在济宁的历史本来面目,解读李白诗歌的无穷魅力以及精神气象。专题展览分为楼下楼上两个展厅,让人们能够充分领略盛唐时期济宁历史文化的辉煌和超越。

历史文化内涵

太白楼是为了纪念李白而由后人所建的文化遗存,目前现存的太白楼在全国有四处,分别是济宁太白楼、安徽马鞍山采石矶太白楼、歙县太白楼、四川省江油市青莲镇李白故居太白楼。尤以济宁太白楼的历史最久远,影响最广泛,规模最宏大,与诗人李白的关联最密切。济宁太白楼内众多的文物,林立的历代刻石,历史名人所留的题咏不胜枚举。济宁太白楼所涵盖的文化底蕴、文物价值是其他历史名楼望尘莫及的。

元代京杭大运河改道济宁以后,济宁运河故道自南向北转西从济宁城内逶迤穿过,济宁成为了“东鲁之大郡,水陆之要冲”、“南通江淮、北达幽燕”的水上交通枢纽。运河北岸的太白楼作为特殊的历史文化遗存,成为江北最具影响力的名胜。当时的官员驻节济宁或者路过济宁时,下船以后由南门登临运河北岸的太白楼,并借此抒发对李白的怀古之情,成为了一种风尚。乾隆皇帝、李如圭、潘季驯、何出光、汪邦柱、靳辅、叶方恒、完颜伟、林则徐等这些至今在史册上闪耀光芒的历史名人纷至沓来,太白楼也因此成为历史上最喧嚣热闹,文人、名人荟萃之地,见证了济宁作为运河之都数百年的兴盛历史。

太白楼因为李白而成为济宁千秋独步的历史名楼。它是李白把酒会友、体察社会、挥洒诗篇的历史见证,有着时代的烙印和历史的痕迹,体现了那个时代人们对李白和李白思想的解读,也是那个时代特有的文化符号,它作为一种新的文化现象在传承,并以实物为载体得以延续。太白楼独有的文化内涵,使这座充满了诗歌气息和文化韵味的城市,增添了更多的唐风遗韵和人文情怀。

保护现状

元朝至元二十年(公元1258年),京杭大运河由淮安改道东移时,途经济宁城区的河线,正经小闸口附近,因运河工程的需要,由当时兼任济宁监州的丞相冀德芳主持,将原始的酒楼移到南城墙上。明洪武二十四年(公元1391年),济宁左卫指挥使狄崇重建太白楼,以“谪仙”的寓意,依原楼的样式,移迁于南门城楼东城墙之上(就是现存太白楼的位置),并将“酒”字去掉,更名为“太白楼”。明朝洪武年间的太白楼建在三丈八尺高的城墙上,坐北朝南,十间两层,斗拱飞檐,雄伟壮观,系古楼阁式建筑。上有李白塑像,碑碣林立,楼门向西,环以围墙。明洪武以后,太白楼又历经清、民国年间的数十次较大规模的重修。

今天的太白楼是1952年在明代原州城墙旧址上重建的。1986年,济宁市政府成立了济宁李白纪念馆,其馆址就设在太白楼上。此后,不断进行维修保护。1989年,修建太白楼平台台阶。1993年,对太白楼本体后楼梯进行维修。2000年,对太白楼北侧房顶进行了一次大修。2004年,对太白楼平台台基进行维修。2009年,对太白楼房顶屋面进行修缮。2010年6月至2011年5月,对太白楼进行了60年来首次全面大修,维修项目包括:木质地板、木楼梯、木栏杆和天棚维修工程;太白楼主体现存外墙面水泥剔除,恢复原貌;太白楼一楼、二楼外檐檩条及椽子维修,防腐处理;整体拆除太白楼屋面北坡,更换断裂的檩条、房梁和全部断裂、腐朽的椽子,铺设屋面防水层,更换碱酥、脱釉、残损的瓦件;委托山东省文物科技保护中心对施工方案进行论证、设计、完善,按照明代城墙原貌样式恢复太白楼台基。此外,还对李白纪念馆的展室进行了调整,对太白楼的古典园林旅游环境进行了整治。

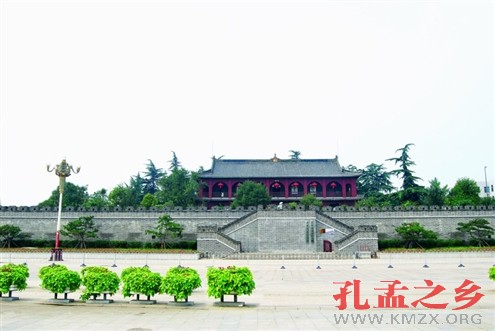

今日的太白楼雄伟、古朴、壮观,延续了明洪武年间的建筑风格,又不失唐代楼阁的风韵。楼体坐北朝南,面宽7间,东西长30米,南北进深13米,高15米,楼体为两层,重檐歇山式建筑,青砖灰瓦,朱栏游廊环绕,占地6000多平方米。二层檐下高悬一楷书匾额,上书“太白楼”三字。楼上正厅北壁上方镶有明代诗人所书“诗酒英豪”大字石匾,下嵌着李白、杜甫、贺知章全身阴刻“三公画像石”,游廊和院内有《李白任城厅壁记》、唐代以来文人墨客的赞词、诗赋,及乾隆皇帝《登太白楼》等碑碣60余块。有罕见的李白手书“壮观”斗字方碑。四周院内,松柏掩映,花木扶疏,方砖铺地,花墙环绕,台阶曲折,古朴典雅。

济宁太白楼是中华民族悠久历史文化的载体,代表了中华文化精髓,在中国历史上有着重大的影响,被历代人民公推公认。太白楼保留了中国古代传统建筑风格,是重要的遗迹,历史文化内涵丰富,在建筑上具有重要的保护研究价值。

风采展示

太白楼位于济宁市城区中心的老运河北岸,楼前有大型广场,是济宁市举办重大社会活动的地方。距今60年来,太白楼已经成为济宁几代人心中的地标性建筑、文化符号和历史记忆。同时,她还成为国人瞻仰凭吊李白,传承民族文化和开展爱国主义教育的重要阵地,李白纪念馆每年都要组织举办并积极参与李白纪念活动,年接待国内外游客30余万人。党和国家领导人乔石、张高丽、贺国强,原山东省省长姜大明等先后来到太白楼参观考察。原国家文物局局长任质斌参观太白楼,对济宁太白楼赞不绝口,并亲自为太白楼题写“文化名楼”。原国家文物局局长,现故宫博物院院长,中国名楼协会会长单霁翔也曾经登临参观太白楼。著名词作家乔羽青少年时代在太白楼下的济宁一中求学,他多次回到太白楼上凭吊赋诗。