黄易(1744-1802),字大易,号小松、监生、秋盦、曾署秋影庵主、散花滩人等。浙江仁和(今杭州钱塘湖墅)人。闻名中外的“西泠八家”之一,著名的金石考据学家、篆刻家、书法家、画家。

人们在肯定黄易的地位和贡献时,鲜有提及他与济宁运河文化的联系和在运河文化中的地位。纵观他的一生,确是和运河文化息息相关,应该是运河文化的一部分。

黄易生于钱塘一个旧知识分子家庭,其父黄树毂对运河河防就有深刻研究,著有《河防私议》一书,耳濡目染。黄易从少年时对运河文化产生了极大的兴趣。乾隆二十四年(1759年),十五岁的黄易离开故土,跟随兄长客游他乡,先后教书、为人做幕僚,曾到过河北南宫和清苑、河南兰仪、山东济宁。这一经历使黄易对运河的中上段地理、河防、人文历史有了初步了解。

乾隆四十五年,两次巡游运河,黄易此时正在兰仪为人做幕僚,参与了迎来送往,且严实无误,因此很快得到升迁,乾隆五十年任兰仪同知。

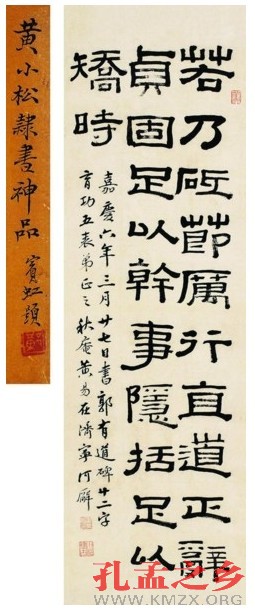

乾隆五十一年,四十二岁的黄易调任济宁运河同知。虽同为同知,但意义大为不同。济宁地处运河中段,控引江淮咽喉,又是漕河管理中心,可谓重用也。济宁人对黄易到任表示了很大的热情。据《济宁市志》记:乾隆五十一年任济宁运河同知,下车伊始,即应任城书院山长盛百二之请,以汉隶书写《朱子家训》,盛百二请工匠刻石于书院。黄易中年得志,可见一斑。

黄易在济宁首先是一位官员,所以到任后,为治理河防查遍了运河两岸县志和水系图,亲自勘察河防状况及河道疏浚情况,深入研究黄泛区排水泄洪与运河的关系,提出了综合治理的方案。实践了其父《河防私议》中的设想,想必是对运河河务的科学管理做出了很大贡献。遗憾的是他对金石考据学、篆刻、书画的贡献掩盖了这方面的功绩和才华,鲜有资料的记载,难以详解。

乾隆五十三年初,济宁异常寒冷,浙江粮船十余帮阻冻于七级闸,缺衣乏粮,处境极危。黄易立请借帑,救活万余人性命,可谓来济宁后的第一大善事。

黄易更是一个文人和学者,济宁的孔孟文化、运河文化滋养了这位江南才子,使他在金石考据学上得到充分发挥。在济宁期间,他对金石碑拓的考察和收集达到了极点。他不辞劳苦,走遍了济宁运河两岸的山山水水,曲阜、两城、晋阳山、云峰山都留下来他的足迹,“收金石碑刻至三千余种”。特别令黄易欣喜万分的是得到了《唐拓汉武梁祠画像》最古的拓本。但他不以此为满足,定要访得原石。原石在济宁运河之滨的紫云山,宋代以后武梁祠崩倾,原石埋于地下,具体位置无人知晓。

乾隆五十二年六月,黄易发起了捐资发掘和重修武梁祠的倡议,并列出了详尽的保护计划。当年共募得七十一万钱,其中黄易自捐十四万钱,为最多者。历经年余,纵横荒野和沉睡地下千年的武梁祠汉画像石终见天日,并得到妥善保护。一部分贵重的石刻被运到济宁的学宫和衙庙。大部分“就地靭立祠堂,砌石为墙,弟取坚固,不求华饰。分石刻四处,置诸壁间,中立武斑碑。外绕石垣双阙于内,题门额曰:武氏祠堂。隙地树以嘉木,责土人世守。”黄易作为武梁祠重新发掘和重建的倡导者、谋划者、最大的捐资者,可谓第一功臣也。

济宁的地理位置和便利的河道,为黄易结交名流提供了便利条件。京城著名学者、进士翁方刚曾三次来济宁与他考论金石。朱筠、阮元、毕沅也多次来济宁与其交流。阮元主:“余每过任城必留恋,并不忍离去。”可见黄易魅力之大。

黄易与京城、省城名流交流的同时,丝毫不排斥济宁当地文人,李东琪、李克正、桂馥都成了他的至交,并带动他们参与了武梁祠发掘重建的捐款活动。黄易还与李东琪、潘庆筠结为儿女亲家。

黄易在济宁期间,其学术研究和艺术创作都达到了一生的顶点。金石考据学的大部分著作,如《小蓬莱阁金石目》、《小蓬莱阁金石文字》、《访碑图》、《种德堂印集》等,都是在济宁完成的。所创作的篆刻、书法、绘画和诗文作品更是难以数计。所谓“一片花叶皆能质库易钱”,实不为过也。

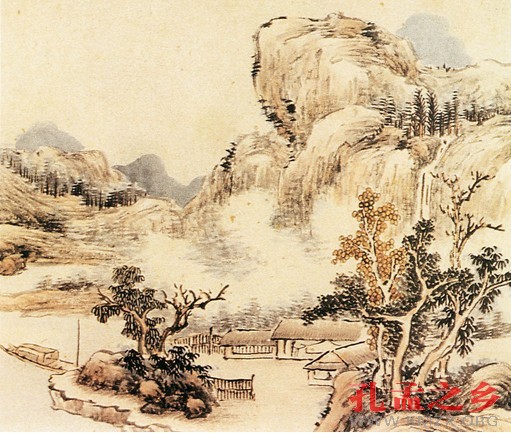

从近几年国内拍卖的黄易作品来看,绘画作品许多乃是在运河两岸考察游历时的图稿。书法和篆刻作品,多是与济宁文人和旅居济宁的文人墨客之间的交流之作。

由于长时间的奔波操劳,黄易的身体已不能适应为官和学术及艺术创作的重负。嘉庆三年(1798年),黄易终于病倒在济宁南旺(运河分水枢纽工程之地)。虽经久治,但仍感心力疲惫,且日益加重。黄易晚年并没有落下钱财,青壮年时期的积累多用于金石考据的研究和对乡友的接济,以致晚年贫困潦倒。离世前一年,他心境也悲观到极点,在给朋友的信中言道:“作画刻印竭蹶之至,只有翻弄碑帖扇面,为娱乐而已”,“贫病交深,愿拂袖而去”。

嘉庆八年寒春二月,黄易溘逝于济宁,走完了他五十九个春秋的人生。1803年,其长子黄元长载黄易灵柩从济宁出发,枕运河千里烟波,魂归故里,安葬在杭州西马腾上泥桥北。

综上可以看出,黄易的一生是与运河文化结缘的一生,他把人生最壮美、最厚重的近二十年都献给了济宁,献给了运河。这是因为,一个历史人物的形成总离不开他所处的时代和活动地域,时代和地域又必定给他相应的地位,黄易理应如此。

黄易山水画作品

黄易篆刻

再议黄易与济宁运河文化

黄易(1744-1802),字大易,号小松、秋庵,仁和(今杭州市)人,官济宁运河同知。西泠八家之一,著名金石学家、纂刻家、书画家。师从丁敬,后与丁敬齐名,有出蓝之誉,并称“丁黄”。

笔者曾有《浅议黄易与济宁运河文化》一文,试图说明黄易与济宁运河文化的联系以及对运河文化的贡献,现根据其为姚立德所刻的一方印章,进一步论述和佐证。

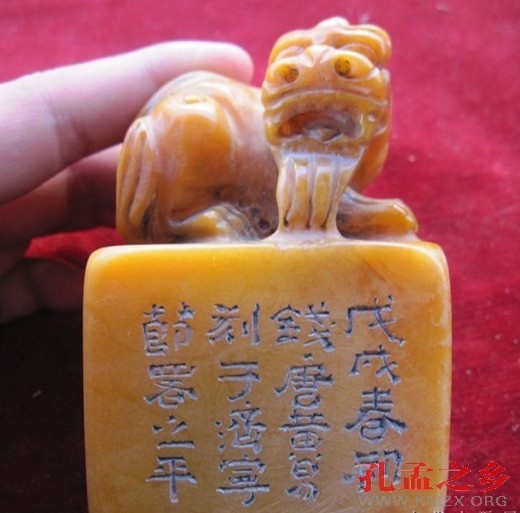

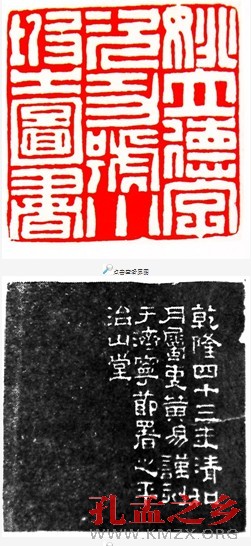

请看这方印章(图一),白文印,是黄易白文印的代表作,文字结构简约,立体感强,线条的粗细并非一致而又十分和谐。有趣的是一些竖式笔画刻成上尖下宽状,很像济宁运河岸边制成工匠们用的马蹄刀;更有意思的是印章的边款(见图二)用工整流畅的隶书记述了制印的时间、地点以及与印章有所有者的关系,正是这些记述对我们研究黄易与济宁运河文化的联系提供了有力的佐证。 先看一下印文,“姚立德字次功好小坡之图书”。再看一下边款,“清乾隆四十三年清和月属吏黄易谨刻于济宁节署之平治山堂”下面对这些内容加以释析。

先看一下印文,“姚立德字次功好小坡之图书”。再看一下边款,“清乾隆四十三年清和月属吏黄易谨刻于济宁节署之平治山堂”下面对这些内容加以释析。

姚立德,浙江仁和(今杭州市)人,乾隆三十六年一四十四年任济宁东河河道总督,在位八年之久,这在河道总督任职史上是十分罕见的;一般任期二至四年便难以维继。这是因为,济宁在运河的枢纽地位吸引了各种利益集团在此角逐,人际复杂。可见姚立德是个“人物”,如果再加上其前任杭州人吴嗣爵的二年任期,杭州人主持河道总督衙门达十年之久。

属吏,古意为“谓交给执法的官吏处理”,近代意为“下属的官员”,此为后者更贴切。

济宁节署,清代济宁河道总督衙门的办公场所(今济宁二中后操场),是一座一万六千平方米的古建筑群。

平治山堂,济宁河道总督衙门内的一座著名建筑物,原名“百乐圃”,后更名为“平治山堂”,是官员办公和休息的场所。

从以上可以看出:乾隆四十三年(1778年)农历四月,黄易在济宁河道总督衙门的平治山堂,为其上司河道总督姚立德刻制了一方藏书印。

据有关研究黄易的资料认为,黄易与济宁运河文化的联系是从乾隆五十一年其调任济宁运河同知开始的,大概有十六七年的时间。但是,这方印章说明这种联系从乾隆四十三年就开始了,整整早了八年,且有可能更早一些。之所以这样认识,主要从三个方面看:

一是从同乡的关系看,杭州人主持河道十年,黄易为姚立德制作印章时正值第九个年头,乡里的往来不会这样迟,或许更早些。

二是从姚立德的个性看,他是一位爱才的开明雅士。黄易二十七岁就为京城大学者翁方纲治印,在金石界已有很大影响力,为姚治印时三十四岁,正值才华横溢时,被姚更早些收其门下在情理之中。

三是从黄易的经历看,乾隆四十三年黄易在干什么有两种说法,一种说是在河南为郑制锦做幕僚协助黄河河防;另一种说法是已在济宁上任佐理河防,两种说法都说明已为姚立德部下,经常来往于河南与济宁之间,或者已直接在姚身边工作,都是十分实际的。

此外,有学者研究认为,黄易是在乾隆三十七年为郑制锦做幕僚,开始接触黄河河防。此时正是姚立德在任第二年(黄河河防也受济宁东河河道衙门节制),黄易也应是姚属吏。如这样,黄易与济宁运河文化的联系就更早了,至嘉庆八年病逝于济宁,应有二十五至三十年时间。

以上是黄易一方印章给我们的启示,只是说明黄易与济宁运河文化的联系更早一些,黄易对济宁运河文化的贡献应是更丰富、更精彩,需要我们深入地研究和发掘。