百年前德国人建造的排水系统 至今仍让老城区几十万人受益

又逢汛期,又逢暴雨,又逢不少城市先后陷入内涝的尴尬。

前天,南京暴雨,迈皋桥十里长沟河水暴涨,几乎与路面齐平。一个17岁的夏姓女孩在沟边失踪,怀疑是跌入沟中被大水冲走。此前,北京也有2人因为暴雨滑入下水道遇难。

青岛,被公众冠以“中国最不怕淹的城市”之名的城市,又一次以样板的姿态为公众津津乐道。

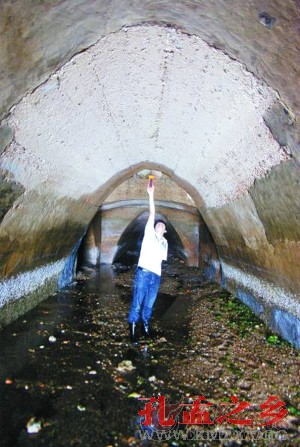

德国建造的下水道,最高处达到2.5米以上,宽度3米。

德国侵占青岛时期,铺设雨水管道29.97公里,铺设污水管道41.07公里,雨污合流管道9.28公里,总长度约为80公里。

长达20多个小时的降雨 没有让青岛内涝

青岛究竟怕不怕暴雨?不久前,今年以来最大的一次降水充分检验了这座城市的地下排水系统。根据青岛市水文局的统计,7月2日10时至3日15时,青岛全市平均降水100.5毫米,市区降水182.5毫米,多个监测点监测到了超过200毫米的特大暴雨。短短8个半小时内,青岛市排水管理处启动的应急机制从准备预案迅速升级为特级预案。

“事后看,整座城市排水系统的运转基本令人满意。”青岛市市政工程设计研究院有限责任公司刘利总工程师评价道。刘利所供职的这家单位自上世纪90年代起,承担了青岛市排水系统的设计和规划工作。

在应急预案不断升级的过程中,刘利及同事们奔波在勘察积水情况的路途上。刘利说,每逢暴雨必到现场查看,是几代设计工程师延续至今的传统。和往常一样,她重点查看的是市区内几处容易积水的路段:“有短期积水,都是由于地势原因造成的。”

直至3日16时最终解除预案,在长达20多个小时的降雨时间段内,青岛市排水管理处处长安宝月和她的同事们始终没有合过眼。令她欣慰的是,整座城市的交通没有发生瘫痪,没有内涝产生。

“当然,这并不意味着零积水,也不意味着青岛完全不怕水淹。”安宝月并不讳言有几家商铺被淹。

积水处一般在低于零海拔的铁路桥下、在建工地,以及路面不平的地段中,“这些都是由历史原因造成的。”之前全市已改造15处较为严重的积水点,剩下4处的改造工作将在本月完成。

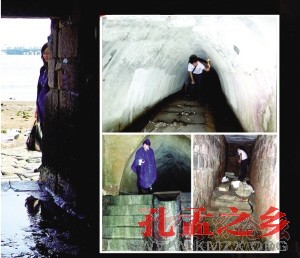

青岛栈桥东侧一个德国时期保留下来的泄洪口直至今日还在使用

排水系统的设计明显高于国家标准

容易让人忽视的是,青岛之所以能够安然度过雨劫,与自身地理优势有关。青岛的丘陵地形以及三面沿海的位置决定了降雨时积得快,排得也快,与位于平原地区的城市相比,有很大优势。

此外,“在这座城市,排水重现期的设计均高于国家标准。”刘利说,雨水管道的设计是以最大雨水流量为根据的,所谓重现期,即所采用的最大暴雨量为多少年一遇的暴雨。目前国家标准是0.5-3年,青岛主干道的排水重现期一般是3-5年,部分暗渠甚至达到10-20年的标准。 居于全国领先地位的排水系统,高效的应急管理机制,以及地理优势,这样的“地利人和”被安宝月归纳为青岛排水系统的优势所在。

而在城市设计者们的规划中,雨污分流模式显然在整座城市排水系统中同样有着不可替代的作用。所谓雨污分流,即雨水和污水在不同管道中处理,据刘利介绍,目前市内绝大部分地段已完全实现这一点。

这一模式作为法律条文已被写入《青岛市城市排水条例》。这部酝酿10年之久,于2010年10月1日最终实施的条例明确规定,城市排水事业应当纳入国民经济和社会发展规划。

经过百年的侵蚀,印有字母K的黑色“古力”从未被压裂。

德国人留下的下水道 有些地方能开汽车

“显然,后来采用的雨污分流模式深受遍布青岛老城区的德国排水系统的启发。”青岛市图书馆原馆长鲁海说。

1897年,德国计划将青岛建成在太平洋最重要的海军基地,因而,海军承担起了管理和城建任务。

鲁海说,当时铺设下水管道所用的水泥、钢筋均来自德国,而铺设的下水管道尺寸之大甚至被德国人称为“怪物”。生于上世纪30年代的鲁海的童年记忆中,德国排水系统主干道甚至宽阔得“可以跑解放牌汽车”(去年曾有媒体实地探访,能开解放牌汽车的地方其实只有20米,下水道的分支高度大概为1.7米)。当时青岛是中国唯一一个雨污分流的城市。

青岛市中德关系研究会秘书长、青岛市档案馆客座研究员夏树忱,和档案馆其他工作人员两次前往位于德国弗莱堡的联邦档案馆,在其军事档案馆中复制了20万页关于青岛的城建、军事设施、文化交流等原始档案资料。

正是在收集资料时,他们意外发现一份名为《胶澳发展备忘录》的资料,由当年胶澳总督府组织编写,不间断地记录了17年,当年建设青岛地下管网的基本理念及施工进度等都可从中找到详细记载。从最初为解决公共卫生问题而筹建下水道,直至有意识地规划雨污分流,德国人将这项工程进行了七八年之久,“这样的进度在今天来看太慢了。”夏树忱说。

后来这套排水系统一直未经过大的改造。目前这套系统所占全市管道长度的比例不足三十分之一,但据夏树忱估计,至今老城区内仍有几十万人受益于这套系统,直至今日,雨后老城区的街道仍然十分干净,甚少积水,百年前德国人铺设的下水道井盖已融为这座城市的一道风景。

青岛夜景

修建地下排水系统 不容易很快出政绩

在安宝月看来,这套排水系统如今却难以复制。

“首先是空间有限。当时,地下空间很大,足以铺设口径足够大的管道。如今,城市地下分布着污水、雨水、自来水、电信、有线电视、燃气、供暖、电力等多条专业管线,空间不够。此外,提高管道的重现期标准必然是一笔相当大的开支。”

刘利算了一笔账,为减少积水,在路面坡度、管道材料等诸多因素完全一致的情况下,铺设10年重现期的管道要比1年重现期的管道每平方米至少多花费2000元,如果一座城市铺设上千公里的排水管道,这无疑是一笔相当巨大的开支。

曾有一则网帖广为流传:青岛的城建人员在整修德式下水道时发现有零件损坏,到处找不到合适的,最后求助于德方,结果对方回复说,不用担心,在那个损坏的零件周围三米范围内,肯定有个地方藏有备件。工程人员细心查找,果然在附近一个小箱子里找到了油纸包着的零件,拆开看还锃光瓦亮呢。

这个故事遭到了青岛市排水管理处以及多位市政专家的否定。“这一善意的夸大,其实反映了大家对排水系统工程质量的期待。”刘利说。

在夏树忱看来,对一座城市的管理者而言,相比于地上能看得见的种种政绩工程,修建地下排水系统更像是在做“老牛”的工作,花费巨大,不容易很快出政绩,“却是非常重要的、必需的民生投入”。 一条暗河将重见天日

2010年的某个夏日,一则并不起眼的新闻触动了鲁海。消息标题是:杭州路河将重见天日。在鲁海眼中,这意味着“当地市政工程的一次自我反思”。

据鲁海回忆,1991年,杭州路河还是穿越青岛市区的海泊河的一条支流。伴随着当时经济大潮的涌动,这条河流渐渐被填掉,越来越多的店铺等临时建筑陆续搭建在上面,最终这条河流消失在人们的视野中,成为一条暗河。

“之前,大雨来临时,杭州路河会起到很好的泄洪和蓄水作用,一旦被填,积水的风险必然会加剧。”果然如鲁海当初所料,在长达19年的时间里,这里每逢暴雨必淹,商户们几乎家家都有沙袋,以防水患。

“不尊重自然,违反规律。19年间,这座城市为此付出了一定的代价。”鲁海说。

如今,建在这条河流上的商铺被陆续拆除,相关改造还未彻底竣工。在规划图中,它将成为一条景观河,以本来面目出现在市民眼中。

据青岛市城市规划设计研究院张相忠研究员透露,即将进行修编的《青岛市城市总体规划》将考虑把以下内容写进条文:将一些小区和人行道做成透水路面,并提倡进行雨水利用,以减少热岛效应,同时削减洪峰,使城市排水系统更为通畅,“这将是首次增加的内容。”