中广网北京2月8日消息 2月8日,国务院批转了《促进就业规划(2011-2015年)》(以下简称《规划》)。《规划》根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《中华人民共和国就业促进法》编制,是近年来国务院批转的第一个促进就业国家级专项规划,主要阐明“十二五”时期国家促进就业的总体思路、发展目标和任务措施,是未来促进就业工作的行动纲领,是政府履行促进就业职责的重要依据。

《规划》指出,“十一五”时期,在党中央、国务院的领导下,全面实施扩大就业发展战略和更加积极的就业政策,有效应对地震灾害和国际金融危机,就业规模不断扩大,就业结构进一步改善,就业工作取得了显著成效。五年间全国城镇新增就业5771万人,农业富余劳动力转移就业4500万人,城镇登记失业率控制在4.3%以内。

《规划》指出,“十二五”时期,我国就业形势将更加复杂,就业总量压力将继续加大,结构性矛盾更加突出,就业任务更加繁重。一是劳动力供大于求的总量压力持续加大,城镇需就业的劳动力年均2500万人,比“十一五”时期年均增加100万人,还有相当数量的农业富余劳动力需要转移就业。二是就业的结构性矛盾更加突出,主要表现为劳动者技能与岗位需求不相适应、企业用工需求与劳动力供给不相匹配,“招工难”与“就业难”问题并存,解决各类重点群体就业难度也不断加大。三是经济社会环境变化对促进就业提出了一些新的挑战,加快转变经济发展方式、推进城镇化、经济社会转型等都对就业工作提出了新的要求。

《规划》强调,要深入贯彻落实科学发展观,适应加快转变经济发展方式的要求,紧密结合保障和改善民生、构建和谐社会的需要,切实把就业作为民生之本,作为经济社会发展的优先目标,实施更加积极的就业政策,创造平等就业机会,构建和谐劳动关系,努力实现充分就业。同时《规划》提出,做好“十二五”时期的就业工作,要坚持促进就业与经济社会发展相结合、坚持促进就业与人力资源开发相结合、坚持发挥市场机制作用与政府促进相结合、坚持促进企业发展与维护劳动者权益相结合。

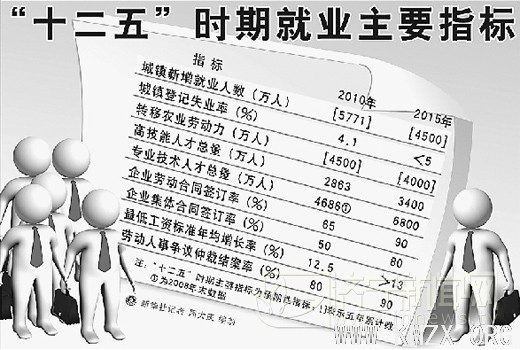

《规划》明确了“十二五”时期促进就业的发展目标,确定了城镇新增就业4500万人、转移农业劳动力4000万人、城镇登记失业率控制在5%以内、高技能人才总量达到6800万人、最低工资标准年均增长13%以上、企业劳动合同签订率达到90%、企业集体合同签订率达到80%、劳动人事争议仲裁结案率达到90%等主要量化指标。

《规划》提出了“十二五”时期就业工作八项主要任务和政策措施:一是提高经济发展对就业的拉动能力。落实就业优先战略,着力发展吸纳就业能力强的产业和企业,促进以创业带动就业,发展家庭服务业促进就业。二是实施更加积极的就业政策。实行有利于促进就业的财政保障、税收优惠、金融支持、对外贸易等政策,以及鼓励劳动者多渠道、多形式就业的扶持政策,不断拓宽就业渠道。三是统筹做好城乡、重点群体就业工作。推进城乡和区域就业统筹协调发展,建立健全城乡劳动者平等就业制度。统筹做好高校毕业生和其他青年群体就业、农业富余劳动力转移就业、淘汰落后产能企业职工安置等各类群体就业工作。加强对残疾人等就业困难群体的就业援助。四是大力开发人力资源。加强专业技术人才队伍建设,健全面向城乡全体劳动者的职业培训制度,加快培养产业发展急需的技能人才,全面提高劳动者职业素质和就业能力。五是加强人力资源市场建设。加快形成统一规范灵活的人力资源市场,加强公共就业和人才服务,为劳动者提供优质高效的就业服务。大力发展人力资源服务业。六是加强失业预防和调控。建立失业统计制度和失业预警机制,建立健全失业预防和调控机制,努力降低失业风险。七是健全劳动关系协调机制和企业工资分配制度。健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,构建和谐劳动关系。深入推进工资收入分配制度改革,加强企业工资支付保障制度建设。八是加强劳动保障监察执法和劳动人事争议调解仲裁。加强劳动保障监察工作体制建设,健全违法行为预防预警和综合治理机制。加强劳动人事争议处理效能建设,依法、公正、及时解决争议。

政策解读:最低工资标准年均增13%以上

解读人:人力资源和社会保障部有关负责人

国务院近日印发了《关于批转促进就业规划(2011—2015年)的通知》。(规划全文见第23版)这是我国首部由国务院批转的促进就业专项规划。《规划》的出台将对促进就业产生哪些影响?记者采访了人力资源和社会保障部有关负责同志。

政府履行促进就业职责的重要依据

国务院批转促进就业专项规划有哪些意义?人社部有关负责人表示,实施促进就业专项规划,这是党中央、国务院着眼于全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的战略全局作出的重要决策,是落实我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要的重要支撑,是政府履行促进就业职责的重要依据。

“十一五”时期,我国就业规模不断扩大,就业结构进一步改善,就业局势保持稳定。同时也清醒地看到,“十二五”时期,我国面临的就业形势更加复杂,就业总量压力将继续加大,劳动者技能与岗位需求不相适应、劳动力供给与企业用工需求不相匹配的结构性矛盾将更加突出,就业任务更加繁重。

就业成为经济社会发展的优先目标

人社部有关负责人介绍说,《规划》的一大亮点是确定了“十二五”时期我国促进就业的指导思想、基本原则和发展目标,明确“就业优先”。

在指导思想上,《规划》强调要紧密结合保障和改善民生、构建和谐社会的需要,切实把就业作为民生之本,作为经济社会发展的优先目标,以此来谋划未来5年就业事业的发展。

在基本原则上,《规划》确定了促进就业与经济社会发展相结合、促进就业与人力资源开发相结合、发挥市场机制作用与政府促进相结合、促进企业发展与维护劳动者权益相结合的原则,全面推进就业工作发展。

在发展目标上,综合考虑未来就业发展趋势和条件,《规划》围绕扩大就业规模、改善就业结构,有效控制失业,开发人力资源,提高就业质量,建设人力资源市场,保障劳动者权益等六个方面,提出了多项具体量化指标,主要有:城镇新增就业4500万人、转移农业劳动力4000万人、城镇登记失业率控制在5%以内、专业技术人才总量达到6800万人等。值得一提的是,城镇新增就业、城镇登记失业率等重点指标完成情况都将纳入政府综合考核体系。这意味着“就业优先”有了硬约束。

另外,规划提出,“十二五”期间,我国将形成正常的工资增长机制,职工工资收入水平合理较快增长,最低工资标准年均增长13%以上,绝大多数地区最低工资标准达到当地城镇从业人员平均工资的40%以上。我国将切实做好高校毕业生和其他青年群体的就业工作,继续把高校毕业生就业放在就业工作的首位。“十二五”末全国技能劳动者总量将达1.25亿人,其中高技能人才总量3400万人,占技能劳动者比重27%。我国全部街道、乡镇和城市95%以上的社区将设立基层劳动就业服务平台。

围绕这一系列发展目标,《规划》提出了八项促进就业的主要任务和政策措施,并以专栏的形式提出了高校毕业生就业推进计划、公共就业和人才服务行动计划、构建和谐劳动关系计划等若干工作计划,以及人力资源开发、公共就业综合服务等重大工程。

扩大就业规模的同时提升就业质量

作为我国首部促进就业国家级专项规划,在谋划今后的就业工作方面有哪些特点?

人社部有关负责人介绍说,《规划》的突出特点主要体现在“三个结合”上。

首先是促进就业增长与经济社会发展相结合。《规划》围绕“十二五”时期经济社会发展的主题主线、紧密结合保障和改善民生的需要,把促进就业作为经济社会发展的优先目标,以落实就业优先战略推进经济发展与扩大就业良性互动,以实施更加积极的就业政策和鼓励创业不断拓宽就业渠道,使经济结构调整、加快转变经济发展方式的进程变成对就业拉动能力不断提高的过程,同时又以扩大就业来促进经济持续发展。

其次是解决现实就业问题与实现充分就业目标相结合。《规划》既注重采取有针对性的政策措施,解决当前及今后一个时期就业领域面临的重大现实问题,同时又注重与2020年全面建设小康社会长远目标相衔接,提出努力实现充分就业的目标并着力完善促进就业长效机制,完成这一阶段性目标,将为全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会奠定重要基础。

此外,《规划》特别注重扩大就业规模与提高就业质量相结合。《规划》坚持扩大就业与稳定就业并重,在广开就业门路的同时注重提高就业质量、改善就业环境,通过统筹城乡、群体就业促进就业公平和城乡协调发展,通过大力开发人力资源提高劳动者就业能力、增加就业机会,通过预防和调控失业降低失业风险、增强就业稳定性,通过健全人力资源市场、劳动关系、收入分配、监察执法、争议调处等体制机制加强就业保障,推动实现促进就业发展与维护劳动者权益的统一、扩大就业规模与提升就业质量的统一。