按照中国传统习俗,每年过春节时,都要在各门上张贴门神、春联,孔府也不例外。孔府门神,别具特色。与民间不同的是,孔府有自刻的印版,届时有专门的户人进行刷印并进行张贴。其种类比民间的多,尺幅比民间的大。而且形成了自己的一套完整的印制、张贴程序。现在,孔府里依然还保存着印制门神的明代印版。孔府中、东、西院有五百余门,主要门上,有特制的木框,届时将贴好的门神,直接挂上即可。一些偏门小房,则直接贴到门板上。门神分文武两类。文门神多为“加官进爵”“加官进禄”“加官进福”等内容,武门神多为铠甲武士,厉目守门。印制门神的木刻印版,系明代雕刻,一直沿用至清代。

孔府专门印刷门神的叫“门神户”,世代专为孔府印刷门神,孔府拨给十亩粮饭地自种自吃,另外印刷门神时,还要贴补给一定的费用。印刷完成后,负责在孔府各门上张贴。孔府贴门神,有一个特点,每当在贴门神画时,旧门神不揭掉,每年将新门神复盖于旧门神上面,年深日久,叠压重重。1956年经故宫博物院揭裱,证实,上层是清代的,最底层是明代的。皆装裱成册页,盛二盒内。大盒门神比较完整,共72页,其中武门神纵96厘米,横55.5厘米。小盒门神是残损不全的门神,计装成10页。

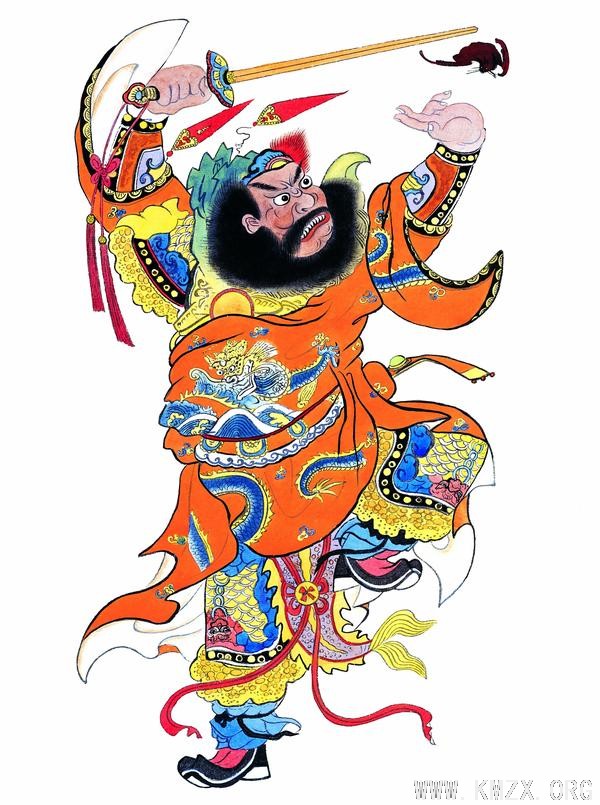

武门神成对。一幅人面向左,白面长须,眉目清细,背插帅字旗,戴貂蝉笼巾、红缨、著红色团领袍,配兽吞口铠甲,玉带佩剑,手捧托盘,内置铜爵、梁冠,喻意加官进爵,身后立士兵一员。一幅人面向右,红脸长须,张眉睁目,背插将字旗,戴盔帽,插蓝缨,着团领蓝袍,配兽吞口铠甲,玉带佩剑,身后立士兵一员。武门神为守门二将。大门二门贴大武门神,旁门院门贴小武门神。

文门神成对。头戴乌纱帽,白面长须,身穿团领红袍,地为如意云纹,中间为鹤补,佩玉带绶。左手斜抱笏板,右手托盘。盘内置一卧鹿者,名为“加官进禄”;置桃者,名为“加官进寿”;身旁带一童子者,名为“带子上朝”;有的加官前有一童子抱瓶,瓶内插三戟,名为“平升三级”;有的加官前有大小童子数人,名为“子孙满堂”;有的加官带一童子提玉磬,磬上刻一“吉”,名为“吉庆有余”;有的童子提戟前行,名为“太师少保”。文门神多贴在内宅房门,或里门、偏门上。

孔府门神的意义各有不同。武门神是用以驱邪避灾的,文门神是祈福纳祥的。这对满足人们的择吉心理,制造祥和的节日气氛,是非常必要的。门神,顾名思义即为“护门之神”,其历史可谓久远,早在先秦时的《礼记》中,就有礼门神的记载。但此时的门神尚无具体物象所指。以后才逐渐形象化,出现了“桃人”,两位捉鬼的门神。后来,门神多绘两位神将,一曰神荼,一曰郁垒。神荼是白脸,喜相;郁垒是红脸,怒相。

孔府门神原来都是手绘的,明时,已改成木刻印板印制,就是“木刻版画”。明代,木刻版画得到了长足的发展,并采用了套色彩印技术。但是明代的印版,保存到现在的却为数不多。像孔府保存至今的明代门神印版,确实为这一时期发达的印刷业提供了一个有力的证据。

孔府门神的印制过程较为复杂。在印制完墨线后,还要套印彩色,而且细部还要人工敷色,使之更具质感。整个过程工艺精致,线条遒劲流畅,色彩艳丽浓重,对比强烈。人物细腻传神,衣饰富有质感。这种门神叫做细门神。不进行人工敷色的叫粗门神。门神印制完后,再沿外轮廓剪下形象,然后贴到满糊大红纸的木框上。

孔府的“门神户”,是专为印制门神和张贴门神而设立的户人。“门神户”自明代一直延续到二十世纪四十年代,一直都在孔府供役。