由省城济南沿104国道南行,经泰安、曲阜直至鲁南的秀美山河,沿途分布着邹城(原邹县)、界河、滕州(原滕县)、台儿庄等大大小小鲜活的城镇,构成一条美丽的轴线。龙山便位于这条轴线的邹城、滕州交界处。

二月二的传说

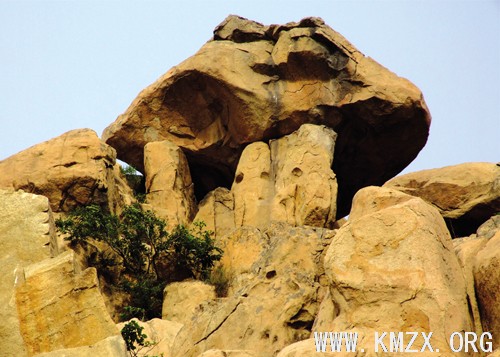

远望龙山,植被茂密,郁郁葱葱,自东北向西南逶迤绵延几公里,像一条昂首东方的巨龙,俯伏而为邹城、滕州的自然分野。主峰昆仑顶海拔402米,是周边不多见的高山。龙山南距滕州10公里,是滕州城的自然屏障,地势险要,易守难攻,历来为兵家必争之地。龙山在邹、滕两地都有很高的知名度,邹城和滕州市内分别有以此命名的龙山路。

龙山早年有大小寺庙宫观十余处,景点众多,比较著名的就有玉皇庙、龙泉寺、娃娃殿、九块石、老牛洞等。传说这里是玉皇大帝享受人间烟火的地方,又被称为灵山。

当地有“二月二,龙抬头;大仓满,小仓流”的民谚,寄托了人们期冀雨水充足、五谷丰登的愿望。这里面还有个美丽的传说:相传武则天当上皇帝,惹恼了玉皇大帝,于是传谕四海龙王,3年内不得向人间降雨。司管天河的龙王不忍看到人间惨景,便违抗玉帝旨意,在二月初二为人间普降甘霖。玉帝得知,把龙王打下凡间,压在龙山下受罪,山上立碑:龙王降雨犯天规,当受人间千秋罪。要想重登灵霄阁,除非金豆开花时。人们为了营救龙王,每年二月初二,家家户户炒黄豆,并在院子里设案焚香,供上炒开花的“金豆”。玉帝只好传谕,诏龙王回到天庭,继续为人间兴云布雨。从此,民间形成了习惯,每到二月初二这一天,人们就吃炒豆,感念龙王相救之恩。

龙山处处有遗存

通往龙山主峰昆仑顶的路上原来有完整的盘道,称为十八盘,直达南天门,颇为壮观,现在已经残破不堪了。主峰上现在保留下一处较大的院落的残垣断壁,里边散布着香炉、碾盘、石臼等各种用品。三间宽大的石头宫殿巍然屹立在主峰上,人称玉皇庙,是祭祀玉皇大帝的大殿。大殿全部用巨大的石块建成,没有用一点其他材料,称为“无梁殿”。

玉皇庙四周墙上的石头新旧不一,斑斑驳驳,长满了苔藓,好像在诉说人世的沧桑。相传玉皇庙最初建造时曾经遇到困难,怎么也盖不上房顶,正好鲁班大师路过,巧加指点,用土屯积盖上石块才得以完工。据老人们讲,在这里曾发生“狼吃道士饿死狼”的故事:道士夜间出屋方便,恶狼乘虚而入,道士返回后用石条顶门而卧,恶狼吃掉道士后,终因多日无人开门而饿死庙中。传说意味隽永,为龙山增添了不少神秘色彩。

玉皇庙东侧的石壁上,有用刺刀刻下的“尘冢团”字样,是当年的侵华日军占领龙山时留下的罪证;而“北岭会战”的石刻则是“大跃进”留下的痕迹了。玉皇庙西侧,有不知道什么年代建筑的楼房遗迹,现只剩下一个青砖砌就的楼角耸立在那里,所以人们又称龙山为“楼角子山”。楼角旁有一块石碑叫“隆古碑”,但已经断裂成几块,被热心人拼凑起来立在了山石上。立碑的年代为清康熙二十五年(公元1686年)。石碑经风雨侵蚀,现已字迹模糊,上面有“界河营守备张九华等所立”字样。

通往山顶的盘道两侧,有很多建筑物遗址,雕刻着精美的龙凤图案的石碑碎块散落在草丛中。荒冢累累,芳草依依,约略可以想见旧貌,而今只有荒烟衰草陪伴着它们,断续吟咏着旧时王谢堂前燕般的苍凉。

龙山的战争记忆

从龙山顶放眼望去,方圆几十里内的景色尽收眼底,广阔的田野、碧绿的树木、笔直的道路、亮亮的带子河,虽没有齐烟九点的壮观,却可以看到马河水库里的点点白帆。

龙山经历了无数的战火。当年老人们躲避战火的经历、帮助部队掩埋川军尸体的深刻记忆,倾倒的寨墙可以作证。1938年3月,著名的台儿庄大战的序幕在此拉开。英勇的川军将士们在此浴血奋战,演绎出一幕幕惊天地、泣鬼神的壮举,让后人永远铭记。当时,川军第22集团军将领122师师长王铭章率部守滕县,127师师长陈离率部在香城、界河、龙山一线设防,龙山因地势险要而成为战斗的最前沿。当时正值严寒的冬季,川军装备落后,将士们身着单裤单褂,足蹬草鞋,用石块垒起道道掩体,仅仅凭借步枪、大刀、手榴弹,与装备精良的日军血战数日。滕县保卫战中,王铭章力战殉国,数千人死难;龙山保卫战中,陈离腿部受重伤,伤亡四五千人。但两处保卫战迟滞了日军的行动,为台儿庄战役赢得了宝贵的准备时间,奠定了大战胜利的基础。战后,当地群众在龙山脚下掩埋数千川军尸体,看到血洒疆场的川军子弟的穿着,想到他们远别家乡父母妻儿,甚至没有留下姓名,无不泣不成声,痛骂侵略者。我的一位亲戚前几年从海外的来信中,还深情地写道“自龙山一役后,再未返乡”云云,让我们知道,在遥远的海外,对龙山也有着难忘的记忆。

世事悠悠,白云苍狗,岁月悄然淡去,战争硝烟散尽,见证历史的龙山依旧昂首矗立在邹滕边界。历史总是波诡云谲,令人难测。我们后人所能做的,或许只是用一条道路的名字昭示后人,有一座山曾经矗立过,现在仍然矗立在这片大地上,那就是龙山。

作者简介:

张现涛,出生于1969年,现供职于邹城市科技局。业余热爱历史研究和散文写作,发表文章十余万字。座右铭:与有肝胆人共事,从无字句处读书。