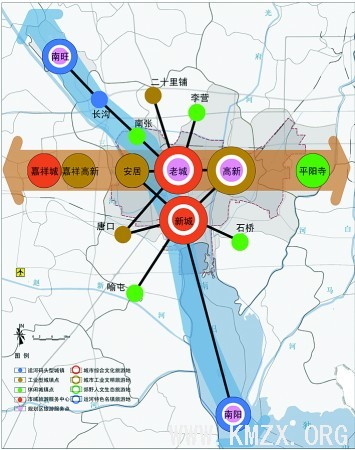

规划区含十三街办六镇域,其中市中区包括六街办一镇,任城区五街办三镇域等。总体布局为“一心、两轴、多点”,一心即北湖新城旅游服务中心,设在北湖新区,作为规划区的旅游服务中心,同时也作为济宁市级的旅游服务中心。两轴即“十”字轴线,横向都市文化旅游轴重点突出现代文明,是济宁近代发展的见证轴线,现代工业文明的主要市镇都集中在轴线上;纵向运河文化旅游轴重点突出历史文明,留有大量的历史遗存和文明。多点即包括汶上南旺镇和微山南阳镇的多个有重要旅游吸引物的旅游开发点。

《济宁市城市文化旅游规划》已于近日出台,该规划将济宁市近几年编制的各版规划进行了梳理整合,并都融化到本规划相关内容中。通过将文化旅游分成研究区、规划区、核心区三个层次,并提出相应的实施建议。规划期限分为近期2009-2015年,远期2016-2030年。目前,济宁政府正紧抓省委加快推进经济文化强省建设的战略机遇和京杭大运河“申遗”给济宁带来的机遇,做大、做强文化事业,逐步实现由文化资源大市向文化名市的跨越。

1 、 规划分为三个层次,研究区、 规划区、 核心区核心区范围包括中心城区范围以及京杭大运河以东、洸府河以西、南跃进沟以南的城郊规划区范围。功能结构为“三版块、多分区”,核心区分三版块是指水乡故都文化旅游版块,工业新城文化旅游版块,湖畔新都文化旅游版块。版块规划的内容主要有:核心资源、版块形象、版块精神三个方面。多分区结合各版块内部文化旅游吸引物和主要功能建筑,把版块内分成多个文化旅游景观区,包括综合文化景区、工业文化景区、特色文化景区、文化设施密集区、公园湿地景区。

2 、 规划期限分近、 远期,打造运河之都品牌

近期(2009—2015年):将济宁市城区建设成为运河流域一流的综合旅游目的地,鲁西南旅游服务中心和集散地,成为全国知名的运河文化主题体验目的地,旅游业成为区域经济发展的支柱产业。确立将旅游业作为区域支柱产业来培育的地区发展战略和发展观,全面改善旅游业发展的基础设施条件,实施旅游业投资的优惠政策,提高全面的旅游接待能力,通过工程京杭大运河申遗、济宁历史文化街区和运河生态走廊等重点与示范项目的建设逐步打造运河之都品牌。

远期(2016—2030年),将济宁市城区建成具有全国影响力的旅游目的地,旅游业成为区域经济发展的重点支柱产业,文化创意业成为地区发展的新支柱产业。旅游业形成完整的产业体系,综合性旅游目的地体系基本形成,旅游业服务水平达到国际标准,旅游业、文化创意业与相关产业之间形成衔接良好的产业链与产业互动,旅游业在推动济宁地区经济、社会、文化与生态综合发展方面具有重要影响。

3 、 恢复漕运遗迹,推动济宁文化发展繁荣

济宁的运河资源非常丰富,运河上最重要的南旺分水工程、著名的运河四大古镇之一的南阳古镇都在济宁,目前济宁市有关方面正积极运作恢复运河总督衙门、分水龙王庙、码头、闸坝等漕运遗迹,济宁学者们还自发成立了研究运河文化的专门机构——济宁市运河文化研究会,这些已有的物质、非物质资源是济宁的优势。

总督河院署的规划布局形式、功能设置体现了明清北方官式建筑的特点,其建筑风格符合明清时代的等级礼制。太白楼的改建也成为本次规划的一个重点内容,保护及修建思路和原则应按照修旧如旧、恢复历史真实性原则进行研究,力求恢复太白楼历史原貌,为了更好地对主体建筑进行保护,可扩大院落的规模,对周边建筑的色彩、风格和使用功能等进行调整,应与保护建筑功能和风格相协调。

据济宁市规划局相关负责人介绍,《济宁市城区文化旅游规划》是全国第一个把城市物质形态发展与城市文化发展统一协调紧密结合的城市规划,在国内规划界引起较大反响。目前,济宁市政府大力推进文化名市的建设,随着新一轮济宁市城市总体规划和济宁市城区文化旅游规划的实施,通过做大、做强文化事业,逐步实现由文化资源大市向文化名市的跨越,全面推动济宁文化发展大繁荣。