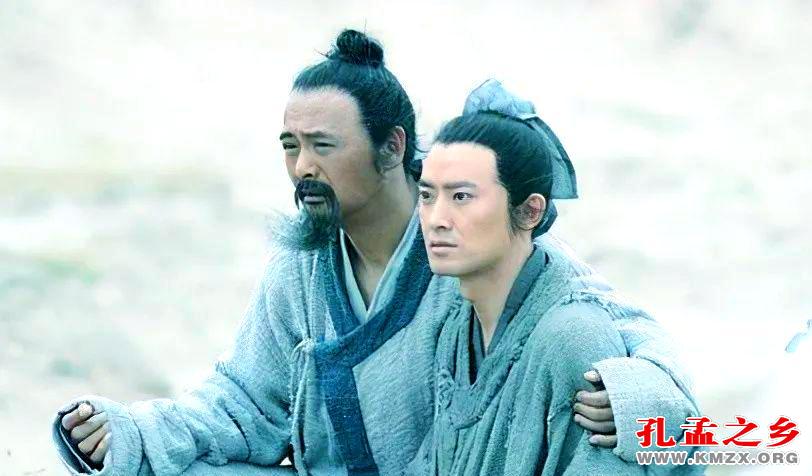

在两千多年的儒家文化长河中,孔子与弟子们的故事始终闪耀着智慧的光芒。孔子一生弟子三千,贤者七十二,其中被他反复称赞、倾注最多情感的,当属颜回。这位家境贫寒却安贫乐道的弟子,究竟凭借什么特质赢得了万世师表孔子的格外青睐?

颜回的“好学”直击孔子教育初心

在《论语》中,孔子多次强调 “好学” 的重要性,而颜回正是这一品质的完美践行者。他并非天资最聪颖的弟子,却能做到 “退而省其私,亦足以发,回也不愚”。课堂上他凝神倾听,课后默默钻研,总能将孔子的教诲融会贯通。当其他弟子还在为知识的表象争论时,颜回已深入到思想内核,这种 “不迁怒,不贰过”的治学态度,恰好契合了孔子 “学而不思则罔” 的教育理念。孔子曾痛惜感叹:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。不幸短命死矣,今也则亡,未闻好学者也。” 在这位教育家眼中,颜回对学问的纯粹热爱,是任何才华都无法替代的珍贵品质。

颜回的“安贫乐道”彰显儒家精神底色

春秋乱世中,多数人追名逐利,颜回却坚守着“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”的生活。这种安于贫困却不改志向的操守,正是孔子所推崇的君子品格。孔子一生周游列国,历经困厄而不改其志,颜回的存在仿佛是他精神的镜像。当孔子被困于陈蔡之地,弟子们多有怨言时,唯有颜回坚定地说:“夫子之道至大,故天下莫能容。虽然,夫子推而行之,不容何病?不容然后见君子!”这番话不仅慰藉了孔子的心灵,更印证了儒家“谋道不谋食”的价值追求。在颜回身上,孔子看到了自己理想中君子的模样——君子不器,不为外物所役,始终坚守精神家园。

颜回与孔子的心灵共鸣超越师生情谊

相较于子路的勇猛、子贡的辩才,颜回或许不善言辞,却最能领悟孔子思想的精髓。他曾由衷赞叹:“仰之弥高,钻之弥坚,瞻之在前,忽焉在后。”这种对老师学问的深刻体认,让孔子感受到前所未有的知己之乐。当颜回英年早逝时,孔子悲痛欲绝,连声呼喊:“天丧予!天丧予!”这份哀恸远超普通师生之情,更像是失去了精神上的传承者。在颜回短暂的生命里,他不仅是孔子思想的聆听者,更是最忠实的践行者,这种精神上的高度契合,让师生二人超越了世俗的师生关系,成为儒家道统的共同守护者。

穿越千年的时光,颜回的形象依然鲜活。他用生命诠释了何为“好学”,何为“乐道”,何为“君子”。孔子对颜回的偏爱,本质上是对儒家核心价值的珍视与坚守。在物质日益丰裕的今天,颜回“陋巷不改其乐”的精神,依然能为我们指引心灵的方向,这或许正是这段师生佳话跨越千年依然动人的深层原因。