作为一名普通的政府工作人员,张培安已在济宁市地名委员会办公室默默耕耘了整整20个春秋。凭着对济宁运河文化的热爱和执著,他以一个记录者和亲历人的身份,为济宁的地名文化事业发展奉献着自己的光和热。

“药剂师”转行专地名

张培安出生于嘉祥县一个普通农民家庭,1975年他有幸被当地组织推荐选拔进入山东大学生物系学习,毕业后分配到嘉祥县卫生局人民医院工作,成为一名普通的药剂管理师。自幼便爱好文学的他,在大学和工作期间仍笔耕不辍,经常在文学刊物和专业杂志上发表文艺作品和学术论文。

“那时就是出于爱好,喜欢读书也爱好写些自己的观点,记得年轻的时候光诗歌和小说就写了几百篇。现在想想正是那时打下的基础为研究地名文化提供了大量的帮助。”张培安告诉记者。

1989年,由于工作需要,张培安被调到济宁市民政局地名委员会办公室工作,经过短期的熟悉过程后,他很快适应了新的工作环境,也正式开始了自己的济宁地名研究生涯。

“地名研究看似简单,实际需要大量的历史、文化、地理、宗教、风俗等多方面综合素质的积累。工作之初,我在为自己从事这项工作感到高兴的同时也经常警醒自己只有付出更多才能把工作做好。济宁作为古老的运河之都,文化渊源深厚,怎样通过地名这个载体挖掘出更多鲜为人知的老济宁城区历史文化、风土人情是我的首要任务。”张培安告诉记者。

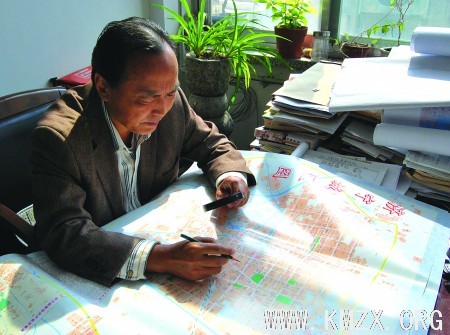

张培安正在聚精会神地研究济宁老街巷

老街故事如数家珍

一辆十多年前买的自行车已伴随张培安走遍了济宁老城区的每一条街巷。有时为了弄清一个老街巷的历史,他会和老街坊们席地而坐一聊就是一整天。有时为了查阅一个地名的历史渊源,他会整夜翻阅历史文献资料而浑然不觉困乏。“多年来,我习惯带上一部老相机、一个笔记本,骑着自行车穿梭于济宁城区的各个街巷,看到的用相机拍下来,听到的用笔记下来。虽然城市的建设步伐很快,但代表济宁辉煌历史的地名文化却不能丢弃,我的责任就是把地名文化通过图像和文字展现给大家。”张培安笑着说。

谈起济宁城区的地名文化,张培安如数家珍讲出每条街名背后的故事。“济宁是一座靠运河而建,依运河而兴的城市。作为京杭大运河的一个重要港口,它见证了中国几百年的繁华昌盛和世事变迁,随之而生的地名文化中也包含了一个又一个历史故事。就拿城区的‘卫门口街’来说吧,据我研究这条街是在明朝得名,因为当时的济宁是重要的军事重镇,明朝统治者为保证其社会和政治环境的安全,在此设济宁卫’(卫,古代的兵营单位,一卫驻扎士兵5600人)。由于这里为明代‘济宁卫’衙门所在地,所以得名‘卫门口街’。”张培安语速不紧不慢,娓娓道来,记者不觉中被他讲的故事所吸引。

研究地名责任重大

在张培安的眼中,作为一名地名文化工作者他感触良多,尤其是工作之初经历的一件事更坚定了他研究地名的决心。

一个周末,他像往常一样来到一条老街上调查该街道的历史。可正当拍照时,一名年过七旬的老人态度严肃、言辞激烈地阻挠了他。“因为那条小街巷即将拆迁,老人以为我是来进行拆迁前测绘的,说什么也不让拍照,并且强行要求我离开。当我拿出自己的证件对老人说明来意后,老人竟拉着我的手激动得流下了眼泪。”张培安说,老人告诉他自己是在济宁生活了多半生的老济宁人,70多年来,他见证了济宁飞快的城市建设与发展,但同时也看到一些老街巷古建筑和街巷文化的遗失。老人把张培安热情请进家,向他畅谈自己家所居住的街巷历史,为他提供了大量有价值的地名素材。“那次调查是我印象最深刻的,每当看着枯燥的文字和地图感到疲倦的时候,那位老者激动的表情就浮现在面前,一种责任感便油然而生。”张培安认真地告诉记者。

谈起自己的父亲,张培安的女儿张晴晴告诉记者,在她的眼中父亲是一位执着、认真得几乎苛刻的人。为了一个简单的地名他会整夜不眠,有时自己早上起床了看到父亲还在书房拿着放大镜和铅笔一丝不苟地研究济宁老城区地图。

对此张培安则认为,让后人能够继续了解古运河城的历史,是他的责任和义务。如果哪段地名历史丢失了,那就是他的失职。

8年著成《图说老济宁》

张培安告诉记者,多年来他一直有个愿望,就是通过书的形式向济宁市民展现老济宁的风土人情、地理和历史变化。2001年,他开始收集济宁老城区各个街巷的文字和图片资料,为编撰《图说老济宁》做准备。

在8年的时间内,他走访全市多个名胜古迹、采访多个人物,终于编撰出版了《图说老济宁》一书。该书从考证溯源、老城影像、老街漫步、地名风情、地名文艺、民俗百业等多个层面,考证展示了济宁各类地名与大运河的渊源关系、济宁城区旧时的街巷风貌及济宁市的历史沿革和济宁城的变迁。全书还收录了1907年至1990年济宁古城老照片160余幅,以细腻的笔触描绘了各类街道的前世今生、风花雪月、家族秘事、掌故传说、旧案寻踪,遗闻轶事,介绍了济宁以寺观庙堂、名门望族、科举士家、官府衙门命名的街道沿革变迁。以一图一文一歌谣的形式介绍了老济宁100多种老行当,包括风味小吃、串街摊贩、服务行业、修补业、休闲娱乐、土山风情,一幅幅多姿多彩民俗风俗画和老济宁浮世绘。

“现在济宁正全力推进文化名市建设,全国各地均在挖掘本地区的历史文化资源,这些都离不开地名。挖掘和整理地名资源,弄清地名背后所隐含的地与人、地与物、地与事的关系,以及这些地名衍生的地名服饰、历史典故、民间传说,可以增加济宁地域文化特色,凸现地方特色和文化厚重感。作为一名地名工作者,我会继续保持着这分执着,尽自己所能为地名文化的建设和发展做出应有的贡献。”张培安说。