《后汉书·郡国志》:“鲁国,古奄国。”张衡《西京赋》:“殷人屡迁,前八后五,居相圮耿,不常厥土。”对商部族发展史上“前八后五”迁徙的地点,除奄都位于鲁国境内被古今学界一致认可外,对其它迁徙地点之位置,或有争议、或没有被考古所发现,还有待传世文献结合遗址考据及甲骨文地名研究的进一步证实。《礼记·明堂位》:“成王以周公为有勋劳于天下,是以封周公于曲阜,地方七百里,革车千乘,……。”奄国辖区的面积,与西周初期周公封于曲阜即鲁国所辖面积应该相差无几。笔者通过参阅相关文献资料,借鉴专家研究甲骨文的基础上,以为古奄国地区一直是商部族先王、先公和商朝前期活动的中心区。对此,从以下几个方面加以论证说明。

一、 商部族的先王“舜”发迹于古奄国

大量史料记载证明,古奄国是商部族先王“舜”发迹的地方。

叀高祖夔祝用王受又(P0623)

甲子卜夬贞祷年于夔燎六牛(合集10067)

《国语·鲁语上》:“商人褅舜而祖契,郊冥而宗汤。”《礼记·祭法》:“殷人褅喾而郊冥,祖契而宗汤。”根据辞例(P0623)的记载,可知商部族的高祖是“夔”。郭沫若《甲骨文研究》:“盖同一夔字、或读为喾、或读为夋、或读为舜、或读为俊。”[1] 《山海经·大荒东经》郭璞注:“俊亦‘舜’字假借音也。”商奄后裔生活区即古奄国地区,多将“上扬”声调的字读为阴平音(即唇音、重唇音、唇齿音)的方言特点是传承商代古汉语而成形的[2] ,将“夔”读阴平音即音转为“舜”、或音转为“俊”、再音转为“喾”。

《礼记·乐记》:“昔者,舜作五弦之琴以歌南风,夔始制乐以赏诸侯。故天子为之乐也,以赏诸侯之有德者也。”此语透露出舜和夔,都制天子之乐的信息。《帝王世纪·集校》:“夔放山川溪谷之音,作乐《大章》,天下大和。”夔只有做为天子,才能具备制乐赏赐诸侯的资格。依据这两则资料,可推知商部族的高祖“夔”即舜是一位帝王的身份。

《孟子·离娄下》:“舜生于诸冯,迁于负夏,卒于鸣条,东夷之人也。”《史记·五帝本纪》:“舜,冀州之人也。舜耕历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘,就时于负夏。”《舆地志》云:“寿丘在鲁东门之北,今在兖州曲阜县东北六里”。《水经注》:“瑕丘,鲁邑,《春秋》之负瑕矣。”《方舆纪要》:“瑕丘城府西二十五里。鲁负瑕邑也。”《史记正义》:“瑕丘,兖州县。”《炎黄氏族文化考·起于渔业时期者》:“若历山、若雷泽、若服泽、若寿丘、若河,无一不在泗水一方。知舜亦当时泗水之人,生于斯,故耕于斯,渔于斯、陶于斯、作什器于斯,其后即举于斯。以史证地,无不一一相符。”参证该域元明时期几则有关舜帝的碑文及民间故事,亦知山东省泗水县东部历山、雷泽湖周边,不仅是舜的先祖故居,也是其初生、耕渔、成家立业之所。

《礼记·祭法》:“天下有王,分地建国,置都立邑,设庙祧坛墠而祭之,乃为亲疏多少之数。”《山海经·中山经》:“封于泰山,禅于梁父,七十二家,得失之数皆在此内,是谓国用。”《礼记·王制》:“天子祭名山大川,五岳视三公,四渎视诸侯。”古代帝王不可能到辖疆之外的山川去进行封禅活动,上古七十二家时期无论疆域如何变迁,“泰山、梁父”都应该位处他们辖疆之内(梁父位于新泰市天宝镇古城村),如果与《礼记·明堂位》中“凡四代之服、器、官,鲁兼用之。是故,鲁,王礼也,天下传之久矣”的情况综合起来分析,便会发现以鲁国和泰山为中心的东夷文化,是解惑我国上古史最重要的组成部分。

《淮南子·地形训》:“东南神州曰农土,正南次州曰沃土,西南戎州曰滔土,正西弇州曰并土,正中冀州曰中土,西北台州曰肥土,正北泲州曰成土,东北薄州曰隐土,正东阳州曰申土。”《淮南子·地形训》中的“九州”早于《禹贡》中禹所划的新九州,它们之间的地理位置亦不会完全相同;“正中、中土、中央”是表意相通的语意,依据其中“正中冀州曰中土”,结合当时“中央之美者,有岱岳以生五谷桑麻,鱼盐出焉”的记载,可推知泰山在禹划新九州前的古冀州境内,也就是说,禹划新九州前的古冀州领有今泰山、梁父及其邻近的地区。

《管子·封禅》中记载舜和汤“封泰山、禅云云”的情况(《新泰市志》载:云云山位于新泰市楼德镇柴城村东),亦说明泰山和云云所在的周边地区本身就是他们所辖之域。《今本竹书纪年疏证》:“元年己未,帝(舜)即位,居冀。”文献中舜为“东夷之人也”,与舜即位“居冀”和“舜,冀州之人也”的说法,指的即是同一个地区,舜的耕渔之地“历山、雷泽”位处泰山东南麓,亦在禹划新九州前的古冀州辖内。

《左传·庄公二十八年》:“凡邑,有宗庙先君之主曰都,无曰邑。”结合民间故事《雷泽湖与尧王坟》中的讲述[3] ,可知尧舜时期的都邑面积不是很大,只是比普通的村邑稍大点而已。《史记·五帝本纪》:“舜耕历山,历山之人皆让畔;渔雷泽,雷泽之人皆让居;陶河滨,河滨器皆不苦窳。一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。尧乃赐舜絺衣与琴,为筑仓廪,予牛羊。”这段文字资料,透露出舜帝在“历山、雷泽、河滨”附近建都的信息。因“舜、喾”是同一个人,《孔传》中“契父帝喾,都亳”的地点,应在“历山、雷泽”近区求证,舜帝居冀与帝喾都亳应位处同一个区域,或者说“亳”当时是古冀州域内的一处古邑。

“今历山之坳,有帝舜庙,山中有历山村,附近有诸冯村,有舜井,……庙则后立也,历代相传,地为舜生之乡,故以立庙祀之也。”[4] 位于泗水县历山东麓的舜帝庙村(今在平邑县境内),因村北有“舜王禹汤庙”而得村名。当地人将“舜、禹、汤”三王共同祭祀的文化现象,与《史记·三代世表》中“舜、禹、契、后稷,皆黄帝之孙也”和《史记·五帝本纪》中“自黄帝至舜、禹,皆同姓而异其国号,以章明德”的记载亦有吻合之处。“舜、俊、浚”可音转,帝舜庙南侧是流经平邑、费县浚河上源支流的跃牛沟,疑浚河名称的来历与舜的活动区域相关。

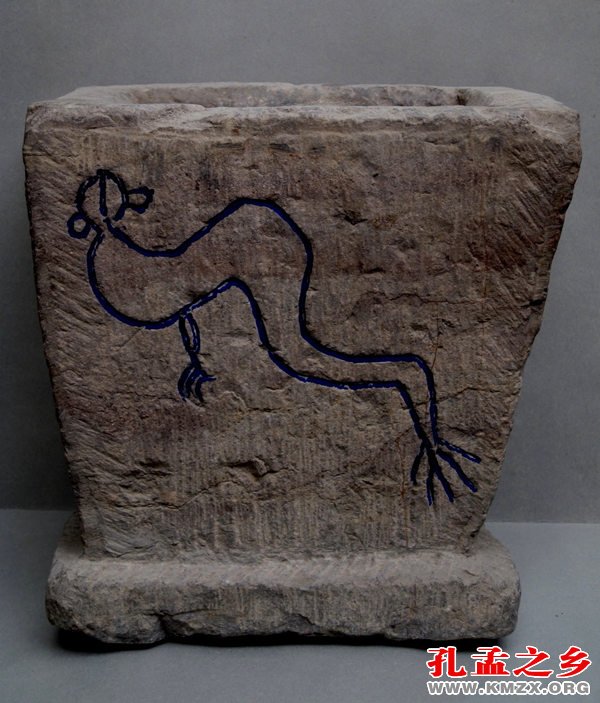

《山海经·大荒东经》:“东海中有流波山,入海七千里。其上有兽,状如牛,苍身而无角一足,出入水则必风雨,其光如日月,其声如雷,其名曰夔。”“夔”是商部族崇拜的图腾,于民先生在《对我国奴隶社会青铜器艺术审美观念的一些探索》文中认为,商人早期的图腾是夔,凤纹则出现于殷末周初。2000年历山西7公里卞邑遗址出土了一件东汉之前的“夔图腾”石质香炉(见图片1),该图腾鸟嘴、鼓目、豚身、鱼尾、一足的图案,更接近《山海经》中对“夔”的形体描述。古奄国这种“夔图腾”崇拜和“舜、汤”同祭的习俗,应是舜的后人即商部族族裔在这一地区长期活动发展的证明。

图片1:出土于卞邑遗址区中的夔图腾石质香炉。

《诗经·商颂·玄鸟》:“天命玄鸟,降而生商,宅殷土茫茫。”《左传·僖公二十一年》:“任、宿、须句、颛臾,风姓也。实司大皞与有济之祀,以服事诸夏。”“任”分布于微山县马坡镇石里村至济宁任城区一带,“宿”即山东省东平县东平镇东无盐村,山东省东平县州城镇埠子坡村是“须句”故址[5],“颛臾”与山东省平邑县平邑镇颛臾村老北门附近的遗址对应。“任、妊”音通,《烈女传》中“汤妃有孂者,有妊氏之女也。殷汤娶以为妃,生仲壬外丙,亦明教训,致其功”的记载,即证成汤与有妊(任)氏是联姻的关系。成汤建国之始受到以玄鸟即凤鸟为图腾的氏族支持,风姓封国“任、宿、须句、颛臾”,春秋时期还依旧活动在“舜耕历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘,就时于负夏”为中心的古奄国之域,成汤居亳都亳之地在古奄国域内求证,理由成立。

《史记·殷本纪》:“成汤,自契至汤八迁。汤始居亳,从先王居,作《帝诰》。”对成汤称帝前后的居亳或都亳之地,史学界有多家之说:有北亳山阳说、南亳谷熟说、西亳偃师说、郑州商城说等等[6]。古今学者对“汤始居亳”的地点一直争论不休,至今还没有通过有据的论证材料和甲骨文的内容给予充分证实,但有一点可以肯定,它们均不在甲骨方言传承区内。方言传承区是难以移动的文化遗产,按常理说,“汤始居亳,从先王居”的地点,应在先王舜都“亳”即甲骨方言传承区古奄国之域求证,才能更为贴近历史的真相。

《左传》中分别记载:“(昭公十年)秋,七月,平子伐莒取郠,献俘,始用人于亳社。”(定公六年)“盟国人于亳社。”“(哀公七年)师宵掠,以邾子益来,献于亳社,囚诸负瑕。”《左传》中记载的“亳社”在鲁国即古奄国境内。成汤称帝前后居亳或都亳之域,应是商人设置亳社之所,舜即喾为东夷人,舜帝和成汤都“亳”的地点,与甲骨方言传承区鲁国境内的“亳社”是为同一个区域更为合理,历山、雷泽湖附近的舜帝庙,应是亳都或亳社附近商部族族裔祭祀先王舜和成汤的一处祭坛。

二、 “蕃、商”应位于成汤居亳之附近

《史记·五帝本纪》:“尧子丹朱,舜子商均,皆有疆土,以奉先祀。”《今本竹书纪年疏证》:“(尧)八十七年,初建十有二州。”又曰“义钧封于商,是谓商均。”《左传·昭公七年》:“天子经略,诸侯正封,古之制也。”我国历史上的土地分封制度尧舜之前就已形成,商部族的先公及盘庚迁殷之前商代早期世王们的居地,应集中分布在先王舜建都之地“亳”及周边区域,即应集中在“历山、雷泽、河滨、寿丘、负夏”附近,这一区域应是舜帝血室宗亲封邑最为集中的地区。

《世本·居篇》:“契居蕃,封于商,子姓。”《荀子·成相》:“契玄王,生昭明,居于砥石迁于商;十有四世,乃有天乙是成汤。”舜子商均的封地“商”和契子昭明迁“商”之地应是同一个古邑。《淮南子·本经训》:“舜之时,共工振滔洪水,以薄空桑。龙门未开,吕梁未发,江淮通流,四海溟涬,民皆上丘陵,赴树木。”《帝王世纪》云:“‘黄帝自穷桑登帝位,后徙曲阜。’……穷桑在鲁北,或云穷桑即曲阜也。”杜预注曰“穷桑即空桑,在曲阜东北,穷空二字古音通”《春秋孔演图》:“孔子母征在游大冢之坡,睡,梦黑帝使清与己交。语曰:女乳必于空桑之中,觉则若感,生丘于空桑之中。”孔夫子出生于曲阜市东南50里尼山夫子洞,古代空桑或穷桑之域即指现泗水县和曲阜市所在的版图。舜执政期间是洪水高峰期,舜子商均的封邑“商”和契居“蕃”之地,不可能脱离“民皆上丘陵”的环境,应在空桑之域或其附近寻证。《春秋邾分三国考》一书中以为“蕃县在邾当为蕃邑。”蕃邑故址位于滕州市城关镇滕城西侧一带[7] 。“契居蕃”应当是商部族先王喾(舜)都“亳”近区的一处地名,滕县的“蕃邑”在空桑百里之外,理解为契所居之“蕃”是否无误,还有待探讨。

……商贞……于亳災(《殷墟书契后编》上9·12)

戊子卜其有钻于亳社三小…(P0592)

…卜大…钻于…于文口(P0097)

《今本竹书纪年疏证》:“(夏桀)十五年,商侯覆(成汤)迁于亳。”又曰“(汤)二十七年,迁九鼎于商邑。”《论语·季氏》:“夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣。”“颛臾”可讹音为“钻于”,卜辞邑名“钻于”故址与平邑县颛臾村老北门附近的遗址对应。卜辞邑名“文口”是一组合文,“文口”与“汶口”谐音,当地人也将大汶口简称为汶口,“文口”旧址即泰安大汶口遗址区。“钻于”与“文口、亳社”同版,三地是邻近的关系。《左传》记载春秋时期的“亳社”在鲁国域内,甲骨文中的“亳社”与鲁国域内的“亳社”应该是同一地点,当在成汤都亳附近。《史记·三代世表》:“尧知契、稷皆贤人,天之所生,故封之契七十里,后十余世至汤,天下王。”文献中成汤在亳“从先王居”和在“契居蕃”之域为王的事件,透露出“亳”当时应在“契居蕃”之辖内。卜辞邑名“商、亳”同版,亦证两地也相距不远,“蕃、商、亳社”均应是与“亳”相邻的古邑。

《左传·哀公七年》:“禹合诸侯于涂山,执玉帛者万国。”《走出疑古时代》:“我国古代的诸侯国,每每有这样的结构,统治者为王朝所封,人民则为不同的氏族和民族。”[8] 舜、禹时期是万国林立的时代,一个诸侯国的封疆内必然会存在许多附庸国。《淮南子·本径训》:“古者天子一畿,诸侯一同,各守其分,不得相侵。”《墨子·非命上》:“古者汤封于亳,绝继长短,方地百里。”商部族的先公自契至汤,经历了与夏朝并行发展的时段,从契的居地“蕃”,发展到成汤居亳时方地百里的大诸侯国,必然要经过一个发展壮大的过程,当时夏朝的封疆制度及“蕃、亳”周边的诸侯国,不可能允许商部族先公率族去侵占其它诸侯领地的。

乙丑卜又(有)弁目今日(P0301)

己未卜贞又弁我直今五月(P0246)

《太平御览》卷八三引《帝王世纪》云:“(成汤)凡二十七征,而德施于诸侯。”参证《诗经》、《史记》、《尚书》、《竹书纪年》等文献有关商史的记载,可知成汤建国前是商部族对外实行军事征伐的主要时期。《路史·国名》:“卞,卞明国,汤伐有卞。”《国语·楚语》:“楚申无字,鲁有弁费。”韦昭注曰:“弁即卞也”。《续山东考古录》卷十八:“泗水县,周鲁卞邑、郚邑、蔑邑、桃邑。”卞邑是商朝早期的属地之一,故址位于舜帝庙遗址西9公里处的卞桥村驻地。辞例中“又弁”的事件,应发生在成汤建国前的时段里。

《左传·僖公元年》:“公赐季友汶阳之田及费。”《元和郡县图志》:“费县,古费国也。”古费国遗址位于费县费城西北上冶古城、西毕城、宁国庄一带[9] 。《今本竹书纪年疏证》记载夏桀二十九年“费伯昌出奔商”,发生在成汤称帝前居亳为侯之时。“弁、费”相邻,“汤伐有卞”将其收为亳的版图后,随着其势力范围的扩展,才应该是费伯昌徒族归顺成汤的真正原因。

己亥卜殻贞曰戈氏齿王(P1357)

戊午王卜贞田戈往来亡災…(P1355)

贞勿取羊于戈(P0293)

《孟子·滕文公下》:“汤居亳,与葛为邻。”《史记·田敬仲完世家》齐宣王四十四年:“伐鲁,葛及安陵。”《春秋·桓公十五年》:“邾人、牟人、葛人来朝。”沈钦韩《春秋地名补正》中以为“葛”为泰山旁小国。葛人祖先历史上曾活动于鲁国即古奄国域内,疑与卜辞邑名“戈氏”或“戈”谐音的古地名,应当位于宁阳县葛石镇驻地遗址区一带。“汤居亳,与葛为邻”的事实,亦证“亳、葛”当时应是古奄国域内两个相邻的古国。

《管子·轻重甲》:“至汤而不然。夷境而积粟,饥者食之,寒者衣之,不资者振之,天下归汤若流水。”“夷境”顾名思义是指东夷境内,这透露出成汤是在东夷境内称王的信息。《说苑·权谋》中夏末桀怒“起九夷之师,九夷之师不起”的情况,不仅间接证实成汤居亳与九夷居地较为靠近,同时也说明此时成汤与九夷之间的关系处理的已非常融洽,故而才会为其后伐夏创造必备的条件基础。商部族发祥地只有长期地固定于“契居蕃”即成汤封“亳”百里邦畿内,才能不会受到其它诸侯国的反对,当时“蕃、商、卞(弁)、费、葛”应该是与成汤封亳邻近的方国或古邑,东夷地区的“蕃、商、亳”等遗址虽然目前不能确知,但它们位于甲骨方言传承区即古奄国域内是可备一说的。

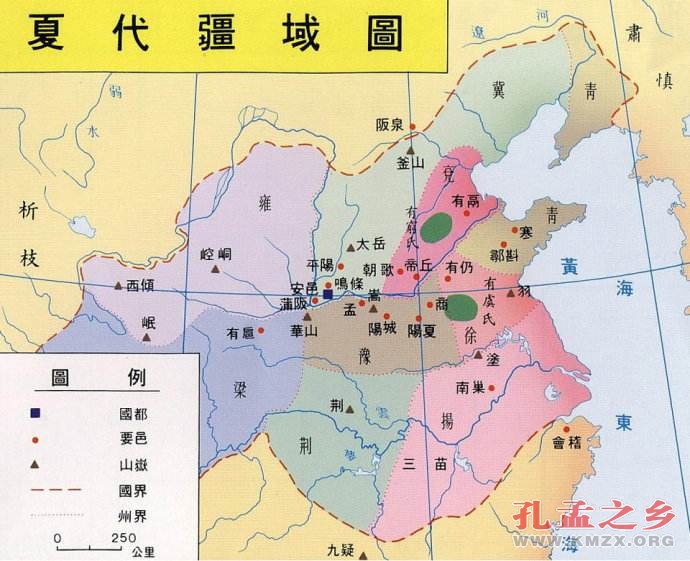

三、“嚣、相、庇” 应在奄治辖内

《殷周制度论》:“商有天下,不常厥邑,而前后五迁,不出邦畿千里之内。故自五帝以来,政治文物所自出之都邑,皆在东方。”依据《竹书纪年》等资料的记载,可知商朝前期曾五迁其都。《孟子·公孙丑上》:“夏后、殷商之盛,地未有过千里者也。”盘庚迁殷之前,商王朝的疆域面积到底有多大,史学界现在还没有一个确切说法,但商朝前期统治的疆域面积小于盘庚迁殷之后的疆域面积,应是可信的。

依据滕州北辛、泗水尹家城、泰安大汶口、济南大辛庄等遗址的文化内涵,可知古人有长期固定在某一地区生活的文化现象。根据笔者多年调查,甲骨方言流传区,是以鲁国为中心的泰山周边地区。甲骨文吸收使用商奄方言的情况,亦间接证实甲骨文化的产生,受到了古奄国地区史前文明的影响。《尚书·盘庚下》:“古我先王,将多于前功,适于山。”此段文字透露出商部族古先王舜和盘庚之前的商代帝王均处于“适于山”的环境之中。前文所述可知“亳、蕃、商”的故址应在商奄后裔方言传承区即古奄国境内,“嚣、相、庇”三都的地望没有脱离“适于山”的环境,也应该在古奄国域内的山区一带寻证。

《今本竹书纪年疏证》:“元年辛丑,王(仲丁)即位,自亳迁于嚣,于河上。”《博物志·异闻》:“夏桀之时,费昌之河上,见二日:在东者烂烂将起;在西者沉沉将灭,若疾雷之声。昌问于冯夷曰:‘何者为殷?何者为夏?’冯夷曰:‘西夏东殷。’于是费昌徙族归殷。”冯夷即风夷是东夷集团的主要成员之一,夏朝末年费昌与冯夷对话的场所,应距东夷境内的古费国不远,“费昌之河上,见二日”的地点亦应在古奄国辖内。假若仲丁自亳迁于嚣“于河上”是指古奄国域内的河流上游沿岸,那么,仲丁都“嚣”的地望当在“泗、汶、浚(沂水支流)”上游即泗水、新泰、平邑一带求证。

贞今般取于屁王用荒(P0943)

庚申卜旅贞往妣庚宗钻悠在十二月(P0335)

庚申侑于比庚牢(P0920)

戊寅卜血牛于妣庚(P0550)

丁未卜又册于妣庚其奠耕宗(P0493)

《今本竹书纪年疏证》:“祖乙名滕,元年己巳,王即位,自相迁于耿”又云“八年,城庇”。《古本竹书纪年译注》:“祖乙胜即位,是为中宗,居庇”。用谐音或繁简称记载同一古邑,是甲骨文自身存在的文化特点。“庇、妣、屁、比”音谐,“耿、庚”音通,(P0335)组卜辞中“妣”和“庚宗”应是两处紧邻的古邑,“妣庚”或为“妣庚宗”三个字的简称,疑“妣庚”是祖乙迁耿城庇之后“庇、耿”二邑的合称。《左传·昭公四年》:“初,穆子去叔孙氏,及庚宗,遇妇人,使私为食而宿焉。”《左传·哀公八年》:“明日,舍于庚宗,遂次于泗上。”甲骨方言传承区与卜辞邑名“庚宗”对应的遗址,应位于泗水县治古城北区及北至东洼村西洼村一带,该遗址含有大汶口、龙山、岳石、商周等文化时期的陶片标本,其中以商代早期的灰硬陶和红陶残片标本最为多见。因庇(妣)都地望与“庚宗”相依,庇都应该在泗水县治近区寻找。

《今本竹书纪年疏证》:“河亶甲名整。元年庚申,王即位,自嚣迁于相。”《史记·殷本纪》:“自中丁以来,废適而更立诸弟子,弟子或争相代立,比九世,乱。于是诸侯莫朝。”相关文献记载商人都“相”仅九年的时间,应该是一处与商朝前期王位“争相代立”有关的过度性都邑。盘庚之前的商代世王,是将都邑十里迁徙、百里迁徙还是千里迁徙,文献中并没有明确记载。从辞例内容上来看,“妣庚”是商朝人从事祭祀活动最为频繁的场所。《西京赋》中商朝前期“居相圮耿”的情况,说明商代世王都“相”常到“耿”即卜辞邑名“妣庚”之地活动,故推知“相、庇”二都也是两处相距不会很远的都邑。

《说苑·反质》:“殷之盘庚,大其先王之室,而改迁于殷,茅茨不剪,采椽不斲,以变天下之视,……。”《今本竹书纪年疏证》:“元年丙寅,王(盘庚)即位,居奄。十四年,自奄迁于北蒙,曰殷。十五年,营殷邑。”盘庚迁殷前曾都奄十四年,仔细阅读《尚书·盘庚上》中“不厥常邑,于今五邦”一语,我们会发现这是指盘庚迁殷之前发生的事件,从成汤都亳到商人都奄是为“五邦”,盘庚迁殷是“改迁”,不在“五迁”之列。《史记·殷本纪》:“帝盘庚之时,殷已都河北,盘庚渡河南,复居成汤之故居,乃五迁,无定处。”此段文献是指盘庚元年继位“复居成汤之故居”。历史上殷墟位处黄河故道以北,此句中的“河”若指“黄河”,“成汤故居”是指殷墟附近,那么盘庚应该是渡“河北”而不是渡“河南”,盘庚迁殷是长期定都,这也与“乃五迁,无定处”的记载自相矛盾。庚盘都奄是“复居成汤之故居”,应该是指古奄国境内成汤都亳之地,即成汤都亳与盘庚居奄应是同一个地点。商人在“河北”的居地是否与都嚣、都相有关,还有待学者今后进一步探讨。

《左传·定公四年》:“殷民六族……分之土田陪敦,祝、宗、卜、史,备物典策,官司彝器。因商奄之民,命以《伯禽》,而封于少皞之虚。”杜预注:“少皞虚,曲阜也,在鲁城内。”西周初朝“商奄之民”即“殷民六族”迁回故里“商奄”之域的史实,证实商朝前期“商、奄”二邑在鲁国即古奄国境内寻证是无疑的。

……商贞……于亳亡災(《殷墟书契后编》上9·12)

辛亥…屁入商…(P0903)

…卜王(快)正商卞鲁(P0383)

乙丑卜古贞妇妌鲁于黍年(P0383)

《今本竹书纪年疏证》:“(夏桀)二十八年,昆吾氏伐商。”“商”是商部族先公固有的封地,商代世王不会征伐商邑的,疑夏朝末年昆吾氏伐商的事件,与卜辞“…卜王快正(征)商、卞、鲁”的事件吻合。商代卞邑位于泗水县泉林镇卞桥村一带。曲阜周公庙遗址无字卜骨和商代几何纹红褐陶等标本的发现(见图片2),亦证周公庙遗址是夏商时期的“鲁”邑故址。同版或间接同版的卜辞邑名多是相距不远的古邑[10] ,“商”与“亳、屁(庇)、卞、鲁”同版,与“妇妌”间接同版,将上述所录四组辞例内容综合起来分析,说明甲骨文记载的邑名 “商、亳、屁(庇)、卞、鲁、妇妌”均分布在鲁国之域。

图片2:周公庙遗址出土的卜骨和商代几何纹红褐陶标本。

2005年冬笔者在卞邑收集到:“泗水县,又出仙,又出神,又出朝廷孔圣人” 一句古老的传说[11] 。《元和郡县图志》载:“泗水境内有尼丘山,在县南50里;梁父山在县北80里,西连徂徕山;龟山在县东北75里。菟裘城(今楼德)在县北55里。”[12] 历史上尼丘山、梁父山、龟山、菟裘城等地均归属过泗水县域,尼丘山即尼山夫子洞是孔子出生地,故民间有孔子为泗水人一说。王献唐先生曾论证泗水县东部华村(华胥国)、雷泽湖、历山周边,是伏羲、舜帝之故里[13] 。文中也推证商王祖乙迁耿城庇之地,应在泗水县治古城区庚宗遗址一带。春秋之前,泗水县“出朝廷”的传闻,不是无所原由的。

上述相关材料,可佐证出商朝前期的都邑“亳、嚣、相、庇、奄”,都应该在古奄国辖内。

四、盘庚迁殷前山东是商部族势力集中的地区

《管子·轻重甲》中透露出成汤在东夷境内为王的信息。依据《史记·五帝本纪》等文献资料,可推证舜帝都亳即“汤始居亳,从先王居”的地望,应在古奄国境内的历山、雷泽、河滨附近,即泗水上游沿岸求证;盘庚迁于北蒙之殷前,商部族先公的居地及商朝前期五都的位置,均应位于甲骨方言传承区即古奄国域内,是有依据的。

贞卅伐下乙(P0894)

辛亥卜夜用于下乙(P0386)

《今本竹书纪年疏证》:“(启)元年癸亥,帝即位于夏邑。”又曰:“(夏桀)三十一年,商自陑征夏邑。”《史记·鲁周公世家》:“二十四年(前239年)楚考烈王伐灭鲁。顷公亡,迁于下邑,为家人,鲁绝祀。”“夏、下”古音无别,假若“夏邑、下邑、下乙”是同一古邑,那么,甲骨文中“贞卅伐下乙”的内容与“商自陑征夏邑”的事件,应该是对应的关系。《吕氏春秋·慎大览》:“(汤)师从东方出于国,西以进,未接刃而桀走。”此则资料透露出,成汤居亳之域当时应在夏朝都城夏邑以东的某个区域。《诗经·商颂·长发》:“韦顾既伐,昆吾夏桀。”成汤依托“商、亳”之地即古奄国地区,向周边逐渐扩展自己的势力,应该更符合当时历史的真相,这样才能为其逐渐征服夏朝的“韦、顾、昆吾”等附庸创造条件,才能为其最终登上诸侯盟主的宝座夯实基础。

《今本竹书纪年疏证》:“(大戊)五十八年,城蒲姑。”《左传·昭公九年》:“及武王克商,薄姑、商奄,吾东土也。”《商奄、蒲姑钩沉》文中论证蒲(薄)姑城故址位于桓台县境内[14] 。商王大戊“城蒲姑”,是商朝前期商部族势力从古奄国扩展到泰山东北麓的一条重要信息。大戊五十八年城蒲姑的时间,要远远早于盘庚迁于北蒙之殷的时间,也就是说,商朝统治东夷地区的时间早于统治中原地区。

《古本竹书纪年译注》:“仲丁即位,征于蓝夷。”又曰:“河亶甲整即位,自嚣迁于相。征蓝夷,再征班方。”《左传·昭公三十一年》:“冬,邾黑肱以滥来奔。”“蓝夷”地处东夷地区,即春秋时的“滥邑”。《春秋邾分三国考》考证“滥城在今滕县东南六十里,陶山北,周十里许。”[15] 《左传·昭公五年》:“戊辰,叔弓败诸蚡泉,莒未陈也。”“班方”为族名,即春秋时期的“蚡泉。”[16] 《山东省古地名辞典》考证蚡泉“春秋鲁邑。遗址在今沂南县驻地界湖镇西南26公里,南石门乡盆泉村。”《今本竹书纪年疏证》:“阳甲名和。元年壬戌,王即位,居奄。三年,西征丹山戎。”“蓝夷、班方”是商朝前期古奄国近区的方国,阳甲之前的世王只有将“蓝夷、班方”等附庸彻征服,稳固住在东夷地区的王权政治,才能为“(阳甲)三年,西征丹山戎”创造必备的条件。盘庚之父阳甲是从古奄国向西部地区征伐,只有这样,才能继而为其后盘庚迁于中原的北蒙之“殷”打下坚实的基础。

庚辰卜夬贞争(征)南单(P0686)

《古本竹书纪年译注》:“(帝受)五年夏,筑南单之台。”《水经注·淇水》:“南单之台,盖鹿台之异名之也。”《中国古今地名大辞典》:“鹿台在河南淇县治。”商朝末期帝受(纣王)筑南单之台和甲骨文中“征南单”是两个不同时期的事件,疑此组辞例的内容,与商朝前期势力从古奄国向西部中原地区扩展有关。

从蒙山以西地区的考古发掘资料看,泗水天齐庙、泗水尹家城、济南大辛庄、菏泽安邱堌堆等遗址中的商早期文化,是岳石文化晚期与二里岗上层早段二者的共存[17] ,这种文化现象应是东夷本土文化与中原文化之间互相交流的结果。盘庚十四年从古奄国迁于北蒙之“殷”长期定都后,随着政治、文化中心向中原地区的转移,不仅为其后青铜文化大发展奠定了基础,同时,也是商朝王权政治再次走向辉煌的开始。

《史记·周本纪》:“召公为保,周公为师,东伐淮夷,残奄,迁其君与薄姑。”《孟子·滕文公下》:“周公相武王,诛纣伐奄。三年,讨其君,驱飞廉于海隅而戮之,灭国者五十,驱虎豹犀象而远之,天下大悦。”《尚书大传》:“周公以成王之命杀禄父,遂践奄。践之云者,谓杀其身,执其家,潴其宫。”对周公东征这一重要的历史事件,《尚书》、《班簋》、《塞方鼎》、《小臣速簋》等传世文献和金文资料均有记述。“杀其身,执其家,潴其宫”是很重的刑罚,周初统治者只有对商部族根基深厚的地区,即以古奄国为中心的东夷地区彻底征服,才能真正巩固他们的根本利益,周公东征、伯禽就鲁、姜太公封齐,均应是这一大政方针的实施过程。

根据鲁故城的发掘情况《张学海考古论集》中指出:“鲁城甲类墓的资料证明,奄人是夷人的一支,奄国是夷人建立的国家。”[18] 综上所述,基本上可以看出,盘庚迁殷之前以古奄国为中心的周边地区,一直是商部族势力根基的主要范围。古奄国是商部族发祥地的观点,与传世文献和金文资料记载周公东征残奄,应该是一种互为辅证的因果关系。

注释:

[1]参见郭沫若《甲骨文研究》第26页、袁轲《中国古代神话》152页。

[2]参见拙文《部分商奄后裔方言延续甲骨方言之初探》。

[3]参见附录或1989版《泗水民间文学·雷泽湖与尧王坟》。

[4]参见王献唐《炎黄氏族文化考》第482页,1985年齐鲁书社出版。

[5]参见《山东古地名辞典》所录条辞。

[6]参见江灏、钱宗武译注《今古文尚书全译》;顾宝田、洪泽湖注译《尚书译注》;李民、杨择令、孙順霖、史道祥《古本竹书纪年译注》。

[7]参见王献唐《春秋邾分三国考》第48页,齐鲁书社1982年版。

[8]参见李学勤《走出疑古时代》第194页,1997年辽宁大学出版社出版。

[9]参见《山东省古地名辞典》57页,1993年山东文艺出版社出版。

[10]参见拙文《奄国是卜辞邑名集中的地区》。

[11]此则传闻由卞邑王庆元老人提供。

[12]参见《泗水县志》42页,山东人民出版社1991年出版。

[13]参见王献唐《炎黄氏族文化考》第482页,1985年齐鲁书社出版。

[14]参见《东夷古国史研究》第二辑100页,三秦出版社1990年版。

[15]参见王献唐《春秋邾分三国考》,1985年齐鲁书社出版。

[16]参见李民、杨擇令、孙顺霖、史道祥编著《古本竹书纪年译注》,中州古籍出版社1990年版。

[17]参见方辉《岳石文化的分期与年代》(《考古》1998年第4期)。

[18]参见《张学海考古论集》第358页,学苑出版社1999年版。