徐叶翎先生是一棵长在低洼处的大树,不依不傍,寂寞地又正直地度着自己的日月。有风雨,也有砍伐,身上心上当然免不了叠摞着一些伤痕。可是他不媚不屈,甚至也不自怨自艾,只是默默地将根扎得更深更粗,也将干挺得更直更高。二三十年来,与他的第一面已经忘却,尔后又很少交集,奇怪的是竟会有时记起他的形象来:布衣布鞋,身正神和,只是在那不乏热情的眼睛里,又藏着冷静与凛然。他出生在曲阜,对孔子有一份格外的熟知,身上也便散发着一种儒君子的味道。

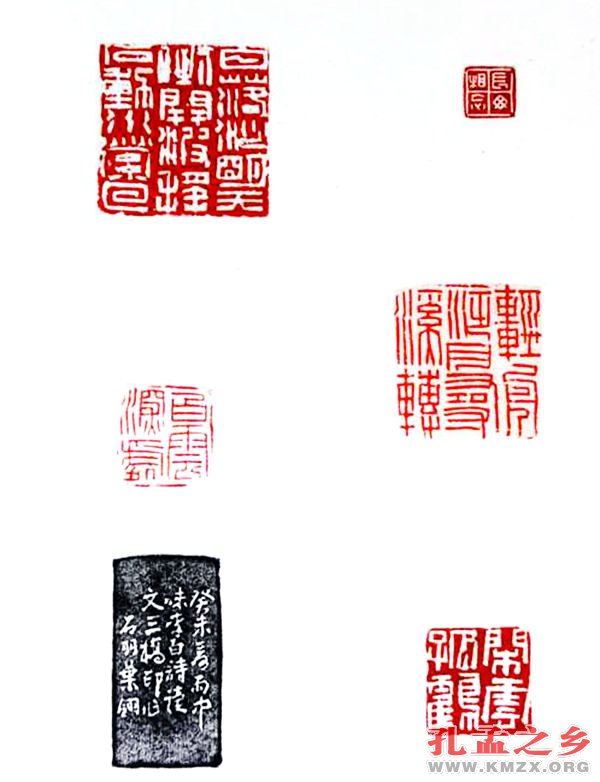

一直将徐叶翎先生当作优秀的书法篆刻家,后来见到了他的画,便让喜欢掩去了吃惊。最让我意外的,是更多地见到了他的文章,特别是文章里透出的扎实厚重的修养和一个知识分子的良知与担当。十年前,他画过一幅灵动活泼的《三鱼图》,题着两行有意思的款,既是自述,也露心迹:“书者画之余,画者工之余,文者学之余。”在当下所谓的艺术界圈里,技艺的光芒,耀人眼目,也是斩获荣誉、金钱与名位的工具。这样浮华的时代,谁还能辨别这光芒所掩盖的技艺之下的苍白与鄙陋?谁还能记得去追寻精神与灵魂、责任与良知?从这个意义上说,徐叶翎先生当是一个异类,一个不为潮流所动的坚守者与跋涉者。

他著有一部学术著作《东鲁寻踪说李杜》,扎扎实实,深入浅出,将李白与杜甫的交谊与诗的唱和,依托在唐朝由盛转衰的大背景下,并将每一首诗都安顿在具体的时间地点之中,鲜活地再现了两位伟大诗人的精神世界与情感的深切交融。他与武秀、王伯奇、樊英民等同道一起,厘清了李白移家东鲁的时间与地点,还原了历史的真实:山东兖州才是李白移家东鲁的地方。书中多有创见,将李杜初见的时间地点,由天宝三年考订为开元末年,地点则由洛阳改定为兖州;将李白赠杜甫的诗由原来的三首,认定为七首;并将李白创作于东鲁的诗篇,由原来共识的四十余首,增至六十余首,并分别作了译解与考释。中国李白研究会副会长葛景春先生,赞赏徐先生的脚踏实地的研究精神,特别指出他对于诗作所涉地点如沙丘、南陵、汶水、尧祠、石门、饭颗山等,都反复进行了实地考察与历史文献的考释。他的文字,少有大多研究文章的冷静与平淡,而是以一颗热热的诗心,理解诗人、同情诗人,并设身处地地领会与显现诗人诗情的细微处与细节处。这样的感情投入,纯真,挚热,能够烛照历史也能点燃读者的心。

他是幸运的,书香门第,家学渊源。他也因此又是不幸的,要在时代的砧板上被捶切剁砸。远祖远在安徽庆阳,太平天国的“长毛”之乱,令他们家从曾祖父起七口被杀。是祖父带着父亲挑着担子,躲避战乱,一路来到曲阜安家。祖父与父亲都是读书人,一边担挑子卖菜,一边当代课教师。等到“土改”,他也就有了一个大地主的成份,大爷与大爷家的一个哥哥,都是文化人,竟遭镇压。虽然他热爱这个国家,热爱这个新出现的社会,虽然他早早地参加工作并以纯洁的热情投入到忘我的劳动之中——但是“人家红咱黑”,厄运还是到来,六十二天的逼供信,右派与四类分子的帽子,甚至监狱的大门。“太难受了”,这是几十年后,已经八十三岁的徐先生对于回忆的总结。以精神与肉体的折磨还原逼供的场面,隔了几十年仍然冷彻骨髓:反革命计划藏在何处?在墙洞里。有枪吗?有,扔到河里了。反革命组织都发展了谁?发展了我自己。全是子虚乌有,却全被当真,近代中国的梦多,且多是噩梦,徐先生的“难受”也就漫长起来。“投我以木桃,报之以琼瑶”,“赠人玫瑰,手留余香”,这既是中国传统文化的精髓,也是人类共同的普世价值,可是我们竟然反其道而行之,将那些心怀大爱的人戴上帽子、打入地狱。

噩梦醒处,这个从苦难里摸爬出来的人,深知温暖的金贵,也就更加地让一副热怀暖人暖世。正因为经历过丑恶与苦难,他才以不挠的意志,去追求那些遗失的美好与仁善。他沉浸在自己的艺术世界里,也寂寞在自己的艺术世界里,当然更加地丰富在自己的艺术世界里。他很少偎风光的场面,也不去挤名利的桥津。他知道人生有限而艺无涯际,邪撇子事多了,能攀登路途的时间与精力也就短了少了。还有,受过苦的煎熬,更知真善美是不能玷污也不可玷污的。蝇营狗苟、逐利逐臭的心,怎么可能与真善美沾边、又怎能达到艺术的高地?这样一位内心保持着高贵与洁净的人,他的书法篆刻,他的绘画,他的文章,便都有着独到的追求,既是心灵的创造,也与社会人生有着密切的关联。

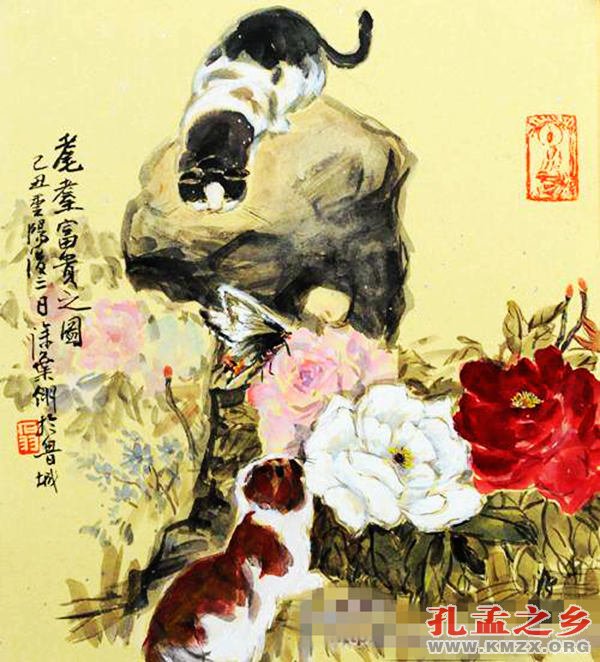

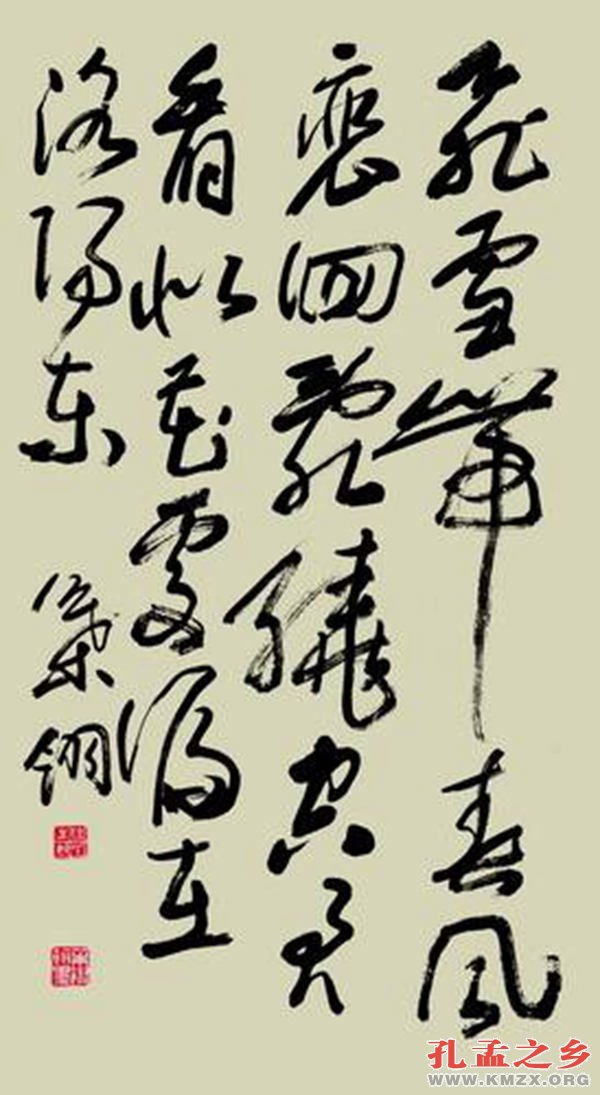

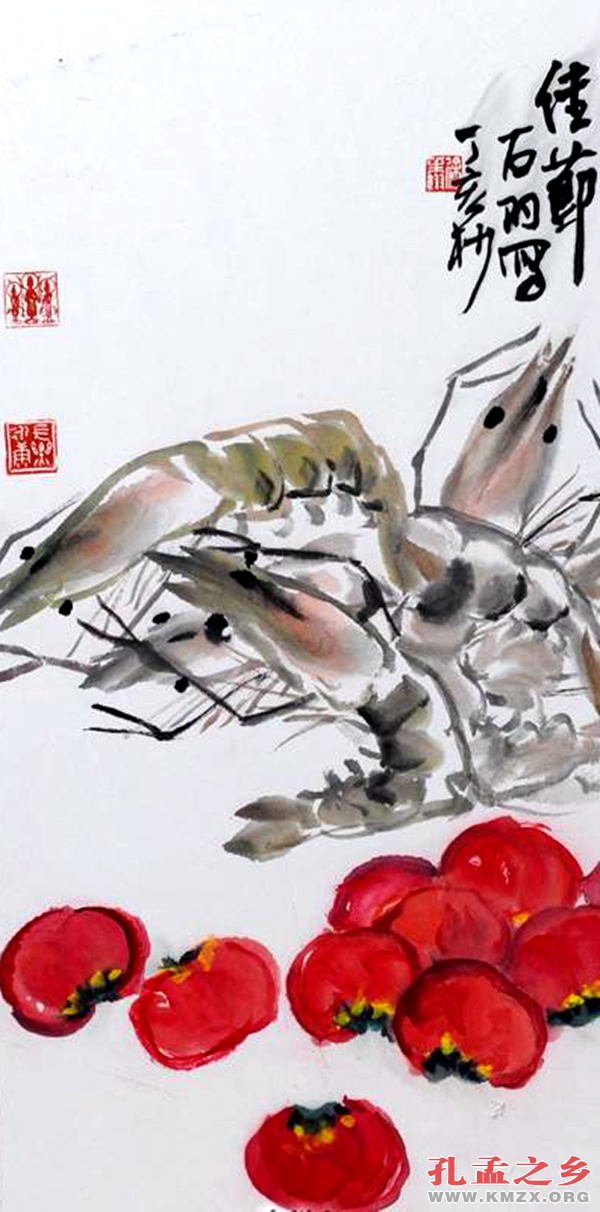

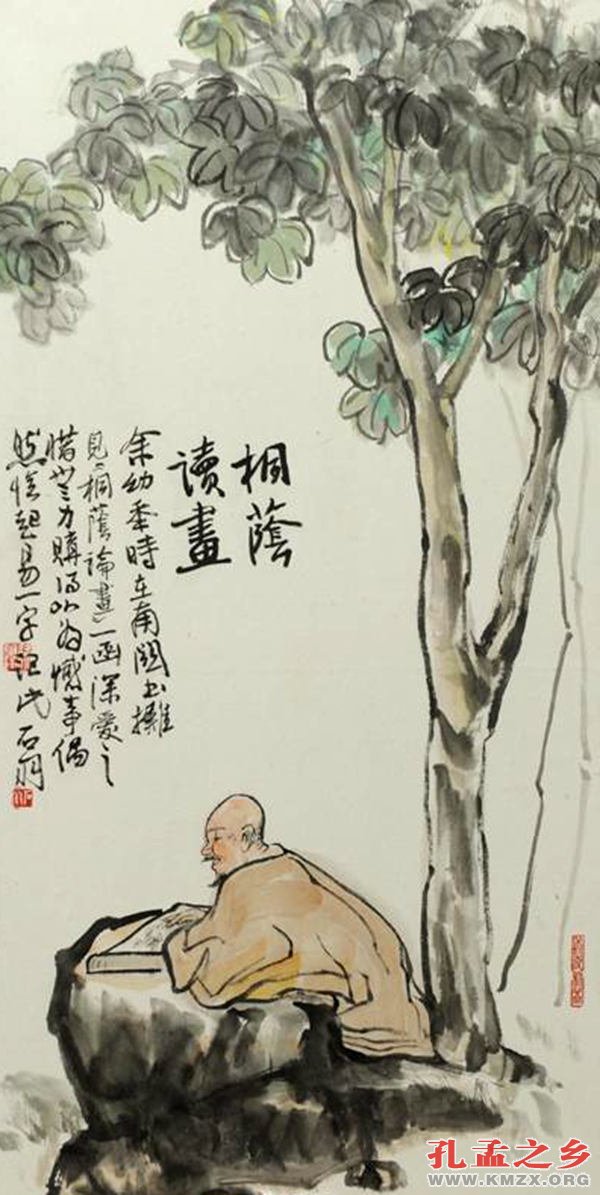

尤其他的画作,于笔简墨湿、意趣沛然、精神饱满、元气淋漓之外,更兼具记录与深思的品格,有心里路程,有历史一瞥,有往日岁月及其世态百相。看似不动声色,却已力透纸背,让人思之再三。如《鸦阵图》,一高一矮的两株枯木上,乌鸦点点,与所配文字衬于一处,便让人观之再三、思之再三。文字说:“曲阜孔庙多古木,乌鸦群集,邑人视为孔老夫子的三千乌鸦兵。上世纪五十年代初,画家靳涛据以作枯木寒鸦图,情趣盎然,唯有人指责萧疏清冷,长时无人再画。后睹白石老人寒鸦归晚,清寂间带热情,余深爱之。”国之灾难,不是从这隐约的“左”的信息里,透出了些许的端倪吗?他画鲁迅,便将鲁迅的风骨融在真诚的笔墨里,也画出了鲁迅对于当代中国的现实意义。他画李清照,一种清寂与孤傲、苦楚与怜惜,也便跃然纸上。他画得最多的是李白,大唐的盛衰与一个伟大诗人命运的跌宕起伏,更是有着感染人心的力量。

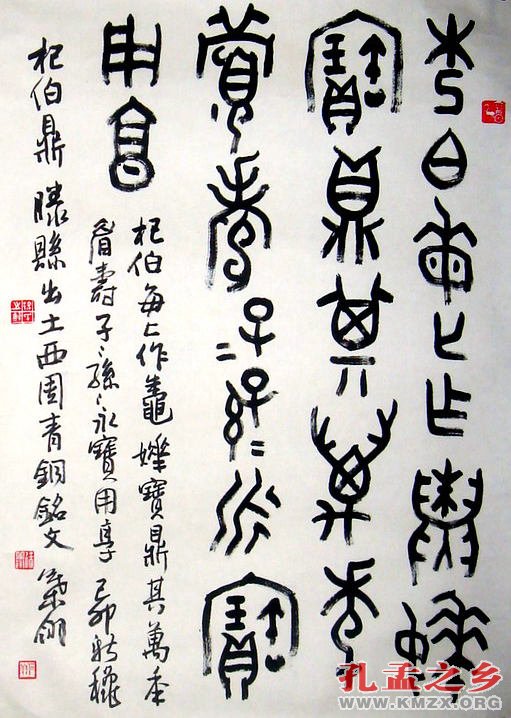

徐先生有一幅牡丹图,题记忆起他的老师朱复戡先生的教诲,并体会到“作品的厚度”在笔墨更在内涵要耐得咀嚼。也许,1974年的那个夏天,是他人生里最为重要的日子,泰山脚下,四十岁的他终于有了一位堪称大师的人为师。坎坷人生里,他终于找到了可令自己的生命价值与艺术境界得以提升的导师。曾经的屈辱,都被老师的温护与教导所平复。也在受难的老师,不嫌这个穷学生只有六枚鲜桃的礼轻。看他现场写出第一幅作业,便给以“还不俗气”的肯定。此前,徐叶翎在《大众日报》副刊上第一次见到朱老的金文,便深受感动,觉得能够见他一面就心满意足了。如今,竟可以当面聆教,第一次听到老师讲写字的收放,第一次看着老师用软铅笔一个字一个字地示范……如饥似渴,却又因穷买不起车票,他便在珍贵的相见里,集中起生命的精气神聆听领会消化实践。四十三年过去,老师仙去音容在,学生精进终大成,他在国画、行草书、大小篆书法、篆刻,以及文史著述,特别是李白研究和书法研究诸多领域,都有独到的耕耘与成就。“作品重气象,抒情、写意、写心、写神,工稳中求灵动,融学识于作品,寓哲理于绘画,遵循法度,别出新意”——这是恰如其分的评论。

朱复戡先生在全国有一大批学生,各有成就,但有两位最让我刮目相看,一位是冯广鉴,另一位便是徐叶翎。他们不仅力行于弘扬朱派艺术的征途上,更以责无旁贷的紧迫感,为老师、也为我们的民族留下一份珍贵的遗产——编辑出版了《朱复戡墨迹遗存·行草书扎卷、行草诗词卷》、《朱复戡墨迹遗存·篆书卷、行草书卷》、《朱复戡艺术研究文集》、《朱复戡篆刻集》和《中国书法全集·朱复戡卷》,并经过艰苦曲折的努力,在济宁创建了“朱复戡艺术馆”。其中所耗费的心力精神与生命的时光,已无法计算。我看惯了文学界中人与艺术界中人的汲汲于名利的速成与“大成”,冯广鉴与徐叶翎的这种如牛负轭般为他人苦苦耕耘的精神,也就在当下的中国,显得弥足珍贵了。

徐先生还是一位真正的读书人。李白杜甫不必说,鲁迅,胡适,木心,梅里美,莫泊桑,《史记》,《查拉图斯如是说》……都在他的视野里。不是读一阵子,而是一直在读。耐得住寂寞的人,才会有广阔的视野与无垠的心灵的天地。有了心灵的广阔,也就有了艺术的大气象,“人不知而不愠,不亦君子乎”!

我常常想,现代中国,没有品偿过苦难的艺术家,或者没有用心去体察民众与民族苦难的艺术家,很难深刻,也很难有真正的造就。他们的作品再是华丽再是“声名鹤起”,总免不了浮泛与轻佻,当然也就谈不上生命力了。徐叶翎先生特别的地方,有他一生所历的磨难,有他直到晚年还在不停的修为,更有他不被艰辛屈辱所泯灭的高贵的人性。天赋之外,纯粹与真诚,是他的做人,也是他的作品。他不喜热闹,乐于沉浸。偏居于一个小城,静待在一个小城的小巷,不管别人的红火,只是潜心酿造自己的日子、一个个充满着创造与富赡的日子。他当然是谦逊的,可以直言写生不如许庆山,书法不如潘汉箎、孙徵禄。但我也深知他有着强大的自信与不屑。他是一个有文采的艺术家,更是一个有思想有良知有见地的艺术家。他不媚俗不阿权,并默然地保持着一个底层知识分子的清醒与批判意识。虽然他的艺术至今还被湮没着,也许他还会有身后的寂寞,但是他的艺术价值却是实实在在的存在着。多少年后,当下或红或紫的艺术家们一个个销声匿迹的时候,也许人们会记起这个叫徐叶翎的人来,会在他的作品前打量复打量。