公元650年,唐太宗李世民病逝,唐王朝宣布这一天是全国的忌日。后来,这一天也成为了中国书法界的忌日,因为传说在这一天,一幅叫《兰亭序》的书帖被当作殉葬品,与李世民一起埋进了昭陵,从此这幅书法作品就永远在人间消失了。

《兰亭序》是东晋时期的书法佳作,它字体端庄秀丽,书写如行云流水,后人称为天下行书第一,它的作者是著名的书法家王羲之。

一千七百年前,山东临沂出生了一位婴儿,当时在琅琊王司马睿帐下做官的父亲,为他起了个王羲之的名字。从此,中国诞生了一位最负盛名的书法家,他所开创的行楷书体,字体清新秀丽,书写流畅自然,一直被书法界视为楷模,王羲之也被后人尊为书圣。

公元303年,王羲之出生在临沂南仁里,后来又在临沂城内的王家祖宅度过童年,在永嘉南渡的滚滚人流中,随父亲迁到南京的乌衣巷。“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,唐朝刘禹锡诗句中的王谢二字,就是指东晋时期居住在乌衣巷内的王氏与谢氏两大家族。

当时王羲之的家族中,祖父、父亲、叔父,都在朝廷里担任要职,王氏家族还有很好的书法传统。王羲之自幼跟随他的叔父王廙练习书法,后来,又由当时在书法上颇负盛名的卫夫人担当教师。王羲之学习非常刻苦,传说他常常在院子里的水池边练习书法。

“临池学书,池水尽墨”,就是说他学书,因为写得多了,洗笔的时候,把这个池水都染黑了。

很快,王羲之的书法就有了长足的进步,以至于卫夫人看到他写的字后,感慨地说:过不了多久,天下人就只知道王羲之,不知道卫夫人了。

王羲之成年后书艺过人,到晚年时,他的书法已经达到了炉火纯青的程度。

公元353年春天,担任会稽郡守的王羲之召集了三十多位朋友,加上几个儿子,一共四十多人到郊外举行休禊之礼。休禊,是当时江南民间的习俗,每到春季,人们就要到河边采撷兰花,以驱赶不祥。这一天,谢安、谢万、孙绰等名流接到邀请,到会稽山下的兰亭聚会。他们在溪水中放置装有酒杯的小盘,小盘顺水而下,流到谁的面前停下,谁就要赋诗或罚酒,这就是高雅的曲水流觞酒令。这一天,共有二十六人当场写诗,王羲之趁着微微的酒意,挥笔为大家的诗作写了序言,这就是《兰亭序》。

第二天,酒醒之后的王羲之又写了几遍《兰亭序》,但是无论如何也写不出昨天的风采了。

王羲之活着的时候,他的书法就受到了世人的追捧,在他死后,只要说是王羲之的字,一张小小的便帖都要卖出上千个铜钱的高价。《兰亭序》是王羲之的精品,一直被家人深藏不露,以至于两百多年间人们都不知道有《兰亭序》。

两百多年后,李世民建立了唐王朝,这位太宗皇帝非常喜爱王羲之的书法作品,在全国范围内高价收集,他听说江南的辩才和尚藏有王羲之的一幅字帖,叫《兰亭序》,是王羲之传世作品中最好的,就下诏多次让辩才进京。但是每当提到《兰亭序》时,辩才总是一口咬定:那是师傅珍藏的宝贝,从来也没见过。

后来,还是宰相魏征向李世民保举了一个人,他就是监察御史萧翼。萧翼带着李世民的手谕,一个人离开了长安。

唐朝初年,江南会稽山下的永欣寺来了一位北方打扮的读书人,他与主持辩才和尚一见如故,很快成了无话不谈的朋友。有一天,这位读书人从衣袖中取出两个卷轴来,非常神秘地对辩才说:我非常喜爱王羲之的书法,随身带有他的字帖。辩才取过卷轴打开一看,是王羲之所书的信札,便不经意地对他说:老衲不才,也有一件王羲之的书帖,施主不妨看一看。说着,他从秘室里取出一个素绢的包裹,从里面拿出一件书帖。读书人接过一看,正是李世民朝思暮想的《兰亭序》,心里一阵狂喜,但还是不动声色地还给了辩才,声称是件赝品。辩才很生气地说:这是我师傅智永和尚亲传我的,他是王羲之的七世孙,焉能有假。两个人为此争论起来,不欢而散。

隔天,辨才外出作法事,回到永欣寺时,突然发现藏在密室中的书帖不见了,忙叫来守寺的小徒弟,询问刚才有谁进了他的房间。小和尚说,只有那个读书人来过。辩才听后大叫一声昏了过去,醒来后垂足顿胸地大骂:一定是那个读书人偷走了我的法帖。

萧翼用计拿到了《兰亭序》后,日夜兼程赶回长安,献给了皇上。据说李世民见到《兰亭序》后,高兴得睡不着觉,每天都要看上几遍。李世民还叫皇宫里的书法名家欧阳询、褚遂良、虞世南临摹《兰亭序》,后来,又找来了当时有名的拓帖能手多人,采用双线勾填的方法,分别拓印了几个版本。

双勾描勒,这边是阳光,有阳光的地方,用纸,很薄透明的,罩在上面,先把笔画的两边描上,然后当中填上墨,叫双勾描。

现在流传于世的《兰亭序》,大多是那时由唐太宗李世民组织人临摹和拓印的。

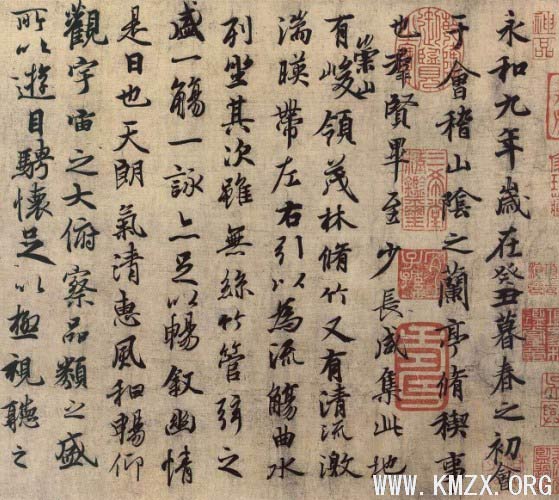

唐冯承素摹兰亭序(局部)

李世民把《兰亭序》真迹带进了陵墓,是想让王羲之的书法永远伴随他左右,但是他没有想到,仅仅过了三百年,他的陵墓就遭到了一场浩劫。

到五代后梁的时候,那时候军阀都出来,军阀掌权,有个温韬,这个温韬在长安发皇帝陵,把唐太宗的昭陵也发了。据说他们也不懂书法,而昭陵里面书法字帖作品特别多,都用很好的绸缎把字帖裱起来。温韬不懂,把书法撕下来,把绫罗绸缎拿走,从那以后,王羲之的《兰亭序》真迹没有了。

那次劫难,是否真的毁掉了《兰亭序》,这个谜也许只有昭陵才知道。

也许李世民对辩才和尚采取的手段算不上光明磊落,但由于他对王羲之的宠爱,才使湮没了两百多年的《兰亭序》在世间流传开来。

其实,喜爱王羲之作品的皇帝当中,最痴迷的要先数南朝时期的梁武帝了。

梁武帝名叫萧衍,祖上是临沂兰陵镇的人,东晋时与王羲之的祖先一起迁到江南。萧氏后人为了纪念临沂的故土,就把江南居住的地方叫做南兰陵。

萧衍收集了许多王羲之的真迹,每天都要观赏临习,后来,这位梁武帝还用这些真迹编纂了一本普及读本。

他收藏了很多王羲之的书法单个的字,收集了很多,他感觉单个的字学起来不好学,就命手下的大臣、学者叫周兴嗣的,必须用一千个不同的字,把它编成文章,编成四个字一句的文章,而且押韵,而且还要有内容,合乎语法。这是千字文,周兴嗣为了编排这一千个字,编成文章,一夜之间累白了头发。

这篇千字文,后来与《三字经》、《百家姓》一起,成了中国古代社会启蒙教育的必读课本。

临沂是王羲之的故乡,从1990年开始,每年的九月,临沂都要举行书圣文化节,来自世界各地的书法大家欢聚一堂,用书法作品和技艺交流,纪念中国历史上这位伟大的书法家。作为临沂人的王羲之没有想到,一千七百年过去了,在他的家乡人们还是对他念念不忘。临沂城南有一座古色古香的庭院,这是临沂人为了纪念王羲之而修复的王氏家族故居,当年,王羲之就是在这座院子里度过了他的童年。现在,这里已经成为王羲之的故居展览馆。

临沂市书法家协会主席龙岩介绍说,从王羲之诞生以后,书法一直以他为宗,王羲之书法为什么有长久的魅力呢,也就是说它在继承古人传统、风格的基础上,是有大的创新。所以他的字的造型,用笔,都与过去有很大的不同,历代的书法家,虽然都学王羲之,而且大家都是学王羲之,每个人也都形成自己的风格,当时王羲之这种精神,始终在他们作品中流露。

王羲之的书法真迹,从唐宋时候起,就已经一字难求。连年的战争,朝廷的更替,造成了他的作品大量流失。今天,我们已经见不到王羲之亲笔写下的只言片语了。包括日本收藏的在内,没有真迹了,已经没有真迹了。这一点,恐怕大部分书法鉴定家,比如像北京的徐邦达、启功他们都有这个一致的看法。

#p#副标题#e#公元548年,南京发生了侯景之乱,叛军纵火焚烧了梁朝宫廷收藏的大量书籍和字画,梁武帝的儿子萧绎把国库中剩余的图书字帖运往江陵,也就是今天湖北的荆州市。

结果,后来北方的魏,派兵包围江陵,就要占江陵,他寻思打不过,他就把所收藏的图书,以及有名的书法,一火而焚,他说这东西我留它有什么用!结果那一次是最大的一次劫难,王羲之的很多真迹逃过了金陵也就是南京的兵乱,就没逃过他这一把火。

后来,李世民打败了王世充、窦建德后,在他们的军营中发现了大批图书法帖,其中有不少王羲之的作品,李世民连忙命令将它们运回长安。但万分不幸,运载图书字画的船队在黄河中翻了船。

到了南宋年间,人们已经很难见到王羲之的真迹了。今天流传于世的,都是后人的临摹品,就是透过这些临摹作品,我们还是可以窥见那位东晋时期的大师风采。

为了能看到王羲之的真迹,四十多年前,在进行王羲之书法争论时,甚至有人提议,发掘诏陵,找到《兰亭序》,也许只有这样,才会平息千百年来人们对这篇作品的争论。