8月的兖州新兖镇牛家社区,木枝摇曳,满目苍翠。道旁新掘的小溪,水流汩汩,清澈见底。

260多年前,著名学者、循吏牛运震带着无限惆怅,从甘肃罢官返乡。他寻得此处佳境,开馆授徒,结庐安住。

虽居书斋,心念甘肃民众。牛运震已是白身,仍没有割断与甘肃百姓的联系,千方百计打听秦安、平番两地的吏治民情。两地民众也时常托人来兖州互致问候。

1758年,牛氏病故的消息传至甘肃,秦安、平番的士子民众,纷纷遣人送来诔辞赙仪。无法亲至的百姓设祭坛,立牌位,招魂祭祀。数千人东向恸哭,其声远至数里。

牛运震甘肃为官整十年。十年不长,十年不短,牛运震十年兴利除害,百姓获益无数。当其来,轻车羸马,即其去,两袖清风。牛氏惠政,载乎典籍,存乎民心,随光阴历久而弥新。

“牛运震千里为官,心系百姓,廉而不浊,离甘多载百姓铭记不忘,这是甘棠遗爱的不朽力量。”兖州书画院常务副院长王大中说。

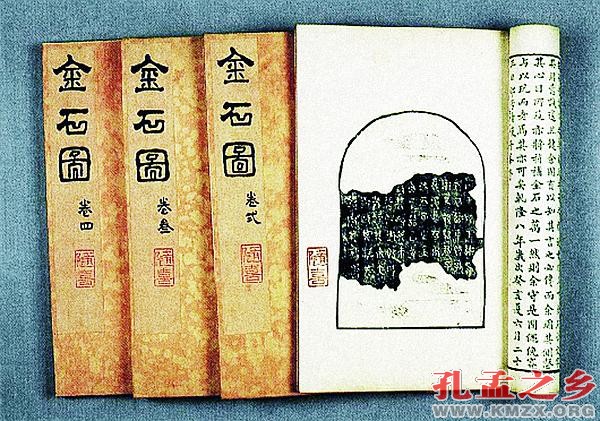

牛运震所著《金石图》

“为朝廷执法,为百姓造福,为父母立清名”

康熙四十五年(公元1706年),牛运震生于兖州新兖镇牛家村。

27岁时,牛运震与母舅杨名寀、好友董淑昌同榜中进士,一时传为美谈。乾隆三年(公元1738年),牛运震至京师谒选补缺,掣签得甘肃秦安县任。

秦安距兖州两千余里,贫瘠苦寒,士子多视为畏途。掣签结果公布后,师长朋友多半替其扼腕叹息。牛运震却不以为意,欣然而往。九月十日,在兖州草桥口,他与父母亲朋依依惜别,轻车羸马赴任陇地。途中或拜谒圣贤祠墓,或观瞻名人碑碣,或考察吏治民风,虽舟车劳顿,却苦乐相伴,别有一番滋味。

得暇时,他给最敬重的叔父牛梦英写信:“凡人果有真实心地本领,而又能随俗通变处之,虽蛮貊可行。”初入宦海的牛运震,相信只要有心就能做得好官循吏。他接着表露心迹:“既拿定四两铜(指官印),当为上司担忧分难,为百姓偎干就湿。”

梦想虽然丰满,现实却很骨感。入陇之初,现实便给了牛运震一记棒喝。秦安县的苦寒大大出乎他的意料。这里处甘肃东南,群山环抱,地势崎岖,民风彪悍,素称难治。初到秦安的牛运震,内心有了些许动摇。在“霜围关岭白,水浑地天黄”的深冬时节,牛运震心中苦闷无处可诉,遂作《听陇水有感》诗一首。诗曰:官舍萧萧冷暮鸦,峡风吹雨透窗纱。愁人最是陇头水,边宦本来不忆家。

全诗写尽边地萧索之景,至末句却忽地一转话锋,似乎更像是安慰和自勉。在和亲人的家信中,他毫无保留地表达自己的彷徨和苦闷:“衙门无一物不在经费,无一件不有陋规;非扣窃公用,与役使私力,则不可一日居。”如果不搜敛克扣,衙门可能无法运转,生活难得保障;更兼民风刁悍难治,不通礼义。“人情鄙恶,告争塞门,殴夺满市,非严刑峻法,但依平允律例,则不可一人不惩。”物质和精神的双重压力,不由得让他哀叹“吾乃不得为廉吏矣,吾乃不得为仁人矣”。心中的理想,渐行渐远,遥不可及。

“这是牛运震仕途的第一个大考。究竟是随尘俯仰同流合污,还是抖擞精神秉持初心?可以说,往前便是清官循吏,退后就成贪官污吏,内心的抉择至关重要。”兖州博物馆原副馆长樊英民说。

好在牛运震内心刚强,方正不曲,才能在逆境中不忘初心。他以文章自问,可谓句句振聋发聩:“秦安四五万户,竭膏脂衣食我,尽丝粟舆马我……”

《秦安示诸弟书》中,他将这种使命感表露得更直白:“……果能为朝廷执法,为百姓造福,为父母立清名,虽极劳苦,吾亦何敢自爱……念秦安人衣食我,供奉我;吾处其宅,出其途,役其力,耗其财。平心自问,实不能为秦安兴一利益,除一患害……兴思及此,曷胜怵惕!”

“有心即可为循吏”,朴素的感恩思想,迸发出巨大的循吏能量。牛运震初任地方官,毫无施政理民经验,只能模仿古代循吏,摸着石头过河。下车伊始,他就忙着清积囚、平冤狱。但牛运震平冤狱,绝非做样子,走过场,而是实打实、硬碰硬。前任县令不经详查,听信巡检诬陷平民马得才等五人为盗,害了马家几条人命。牛运震详勘案件卷宗,觉得疑点重重,决定再次开堂审理。有同僚委婉建议,前任既已定案,再审便是自找麻烦。牛运震慷慨激昂言道:“吾即得情,复行诬陷,何以对神明!何以慰冤魂!宁拼此官,不能委屈也。”

他说到做到。审案期间,他不畏权势,拒纳财贿,处公断直,执法如山。

由牛运震重审的“马得才盗贼案”“杜其陶杀人案”,被冤屈者皆得平反昭雪,赢得百姓交口称赞。两案被收入《清史稿》,足见影响之大。

“绿川之田称沃壤焉”

仅三个月,牛运震就清理完毕许多陈年旧案。忙完这些,牛运震也找到了做官的一些路子。“兴民所好、除民所恶”,与黄老之道契合的为官思想,深受百姓的欢迎。

民以食为天,食以粮为重。乾隆五年(公元1740年),天旱少雨,灌溉极难。牛运震见陇水从县城经过,就捐资挖掘九条渠道,浇灌万余亩良田。他号召沿河栽植树木,遍种蔬菜。这片贫瘠的陇地山野,不久绿树成荫,瓜果满地,变为“江南水乡”。在《秦安渠道记》中,他写道:“秦安,县于山,无大川泽,不可稻也。然陇水从县东北来,经城之西南行……运吏秦之年,巡行县原,脉土之宜,得陇水可渠状。其明年,集丁壮,具畚牐,视水所之往,因势而弦矩之,三月工竣。为渠长短九道,计灌田万六千亩,绿川之田称沃壤焉……”

秦安地广人稀,粮食生产却一直低迷不振。牛运震半居府衙办案,半在农田考察。他走进田间,观察农业种植,思索产量提高的办法。经他实地查看,乃知秦安百姓播种用手撒,耕地靠耒翻,不仅费工费力,还禾草杂生,耘锄不便。牛运震引进家乡的农具耧斗,初造十件,先亲自示范,再仿造推广。百姓初不适应,后见耧斗种植,省时省力产量翻番,便争先效仿。他又劝谕种棉于荒田,纺纱织布以代替羊绒。经此革变,秦安百姓衣食无忧,众皆称善。

此年夏季,天气格外反常,秦安多地暴雨连连。城北五十里的峡谷,土石滑坡堆积六七十丈,洪水四溢,民房多被淹没,百姓聚于高处,凄凉号哭。牛运震闻讯后,连夜募集民夫,率差役冒雨抢险。他一边忙着疏通开浚,一边从县城运来饭食接济,连续四昼夜目不交睫。百姓终于得救,牛运震却累倒河岸旁。水灾过后,稼穑皆毁,民无衣食。牛运震按户放粮,比屋给银,民得全活。百姓感念厚恩,于峡谷处立《河决图》石碑,永为纪念。

县域太平、百姓安乐时,牛运震就静下心来清理田赋、废除苛捐杂税。他撰写《禁陋规碑文》,革除九条侵民扰民的“陋规”,勒石立于县署前。

“仆为县官有三字,曰‘俭简检’”

实践是最好的老师。几番忙碌下来,牛运震摆脱了初任迷茫,施政日益纯熟。

他在《寄董阿兄书》(同榜高中的挚友董淑昌)中总结说:“仆为县官有三字,曰‘俭简检’而已。俭者,薄于自奉,量入为出。所谓‘以约失之者鲜’,此不亏空不婪赃之本也。简者,令繁则民难遵,体亢则下难近,一切反之。毋苛碎,毋拘执,毋听陋例,毋信俗讳。仪从可减则减之,案牍可省则省之。检者,天有理,人有情,吏部有处分,上司有考课,豪强将吾伺,奸吏将吾欺。入一钱乙诸简,将毋纳贿。施一杖榜诸册,将毋滥刑。此检字诀也。”

“俭简检”三字,是牛运震精心归纳的为政要诀,渗透了他对如何做得循吏的深入思考。“俭”,是要求为官清廉俭朴,能与百姓共甘苦,不贪图声色享受,这是循吏的最低要求;“简”,就是简单简约,不摆官威官架子,主动和群众打成一片;“检”,就是时刻以“天理”“人情”“良心”作为自省标准,所说所行皆经得起拷问。

“俭简检”三字诀,牛运震在书信中反复提及,在现实中也积极实践。

牛运震“自份清白,属吾家法”,十年为宦时捐薪俸,只落得两袖清风。董淑昌病逝于贵州锦屏治所任上,牛运震哀痛万分。然而在给侄子董楷信中,牛运震只能道出实情:“今寄银三十两,予为治丧之具。吾与汝父谊同骨肉,佳城(指墓地)之事当以身任之。但比来衙署萧索,拮据千状,几不自给。予汝之俭,实因目前之困。感念存殁,渐叹何似……”

挚友新亡,痛彻肝肠。然牛运震为官清廉,以致“拮据千状,几不自给”,实在无力协助办理丧葬,内心十分愧疚。

牛运震居秦安,时常下乡访查,与民闲谈,知民疾苦。每次下乡,从不设仪仗,也不需回避跪拜。官民毫无隔膜,其乐融融。

牛运震办事务求“简”,但凡能与民便者,皆雷厉执行。秦安城东北二百里,有个叫西固的小地方山高谷深,交通不便,农户应缴赋粮每年都不齐备。县官派差役催促,大多被百姓棍棒打回。牛运震不顾危险,骑马亲往,召集乡民,耐为咨询。经过协商,决定以一石粮折缴六钱银缴纳,百姓因而大喜。

牛运震居秦安治民有方,政绩远播。乾隆六年(公元1741年),上级委任他兼摄徽县知县。两地相隔殊远,牛运震“匹马双印,奔命不暇”。他治徽用治秦安法,“欲兴利,先除弊”。先革除号称“三蠹”的里书纸费、柜胥钞税、图差脚粮,减免苛重繁杂的“僧税”,制订《禁革徽县陋规》条文,严禁胥役、地保坑害百姓。

乾隆八年(公元1743年),牛运震又兼摄两当县。同时兼理三县,地域广袤,听断办事十分困难。他选取三县中心地大门镇(别名“小甘州”)设堂办公。

虽然“衙暑清寒,资羡无多”,但秦安三县井然有序,牛运震深感欣慰。

百姓既已晏安,接着便要兴教育、开民智。

“骎骎乎人文之盛,称‘陇右邹鲁’”

地方安定,在于民安乐,倘若暂时不安,则安定之源在乎“恒心”二字。孟子曰:无恒产而有恒心者,惟士为能。牛运震也深知,卓有成效的教育,是培养道德士子的根本之法,也是地方稳定的有力支柱。秦安地处边陲,百姓好私利争夺,二十年都没出过举人,其中根源在于教化不行。要改变闭塞状况,首要是创办学校,振兴教育。

乾隆四年(公元1739年)春,刚抵达秦安不久的牛运震,用俸银在县衙东创建“陇川书院”。他挑选城乡聪慧子弟入学,在公余之暇亲与讲课。他还在县署东墙开一便门,不时察看指导,有时竟至深夜才离开。

在县令倡导下,秦安上行下效,学风一转,多勤奋向学、乐于读书。不少登高第、掇巍科者,后来在事业或学术上成就非凡,秦安因此被誉为“陇右邹鲁”。士子感激牛运震的德泽,在书院立起石碑,上镌“真谷先生讲学处”。

清末民初陇西学者慕寿祺著《甘宁青史略正编》,对牛运震劝学功绩大加褒奖:“故官宰秦安时,兵燹之余,人文弇陋。秦安又僻处万山中,士不知书,近二十年无登乡榜者。故官首葺学宫,创立陇川书院于县署东侧,奖提后进。七年之中,英俊翘楚腾声誉,掇科名,骎(qīn)骎乎人文之盛,称‘陇右邹鲁’。所造就若吴进士墱,胡贡士钱,孝廉路植亭、张辉谱、张梦熊,类皆邃于左学,穿插经史,出入秦汉;或蔚为文章,发为德业,卓然一时,名声半天下……”

兼摄徽县期间,牛运震依成例修祠庙、办学校,示尊师重教之意。他创立社学和“徽山书院”,并捐俸购学田数十亩。在县城西的栗亭川,牛运震为诗圣杜甫修建祠堂。在县南四十里仙人关,又捐俸为抗金宋将吴玠、吴璘建吴将军庙。

“不闻旌异之典,反为宵小所排”

乾隆九年(公元1744年),牛运震被召赴西安任乡试考官。两月后,因考核政绩优异调任平番(今永登县)知县。次年,牛运震辞别治理七年的秦安。士农工商来送行者近万人,他们沿路设香案、置牛酒,跪哭挽留,呼为“牛父”,随送三四百里才返回。牛运震深为感动,写《留赠秦安百姓书》作为答谢。后逢重要节日,就有百姓跋山涉水到平番探望问候,持续数年不绝。

牛运震走后,百姓为他勒石刻碑,纪念他的善政。

牛运震抵平番后,马上出示《革除陋规》文告。他在《禁除渠鸡、渠杖告示》中写道:“诚恐地方向有科敛陋规,苦累小民。是以下车伊始,即不惮悉心访求,务期洞察民隐,省除积累……”

废除这些陋规后,牛运震开竣县城东南河道十余里,引水灌田一百八十余顷,沿渠捐栽杨柳三百株,并号召百姓植树保护堤岸。

乾隆十二年(公元1747年),县城东南五道岘大旱,“生民大饥”。牛运震以薪俸捐粟二百石赈济,全活甚众。百姓万分感激,有人倡议每人捐钱一文,做“万民衣”赠牛父母。一呼而应者云集,百姓把剩余的钱兑成银子,连同“万民衣”赠献给牛运震。牛运震再三推辞不下,只收下“万民衣”,退还银子。未成想,这事竟成他仕途命运的一大转折点。

#p#副标题#e#牛运震平反冤狱时,已开罪不少同僚权贵。更兼他恃才傲物,性格刚正,疾恶如仇,不善官场逢迎,一旦有借口便遭人弹劾。

乾隆十三年(公元1748年),正当上宪列名疏提拔他时,有人闻风而动,检举他贪脏受贿,曾收受“万民衣”。上宪调查后,竟将牛运震罢官了事。平番百姓闻讯后,极为不满,聚集县衙痛哭挽留,并要赴省城争辩。牛运震相信清者自清,便好生安慰,劝民返乡。经此委屈,牛运震心中悲苦无人可诉,只能默默伫立秋风,直至暮色苍茫……

慕寿祺对牛运震事迹记述甚详,他以敬仰而又同情的笔调写道:“……前清一代,甘肃州县以牛运震为第一。不闻旌异之典,反为宵小所排。古今政治之不同类如此!”

甘棠遗爱,民犹念之

受冤罢官,牛运震只得另谋出路。他为官十年,秋毫无犯,两袖清风。罢官后,返乡的川资都难凑齐,竟致贫不能归。平时的早晚饭也无法保障,需靠门生百姓以柴米救济。

上官见牛运震凄惨如此,知道他学识渊博且素来热心教育,就聘请他主讲兰州兰山书院。在一个寒风怒号、冰雪遍野的冬天,牛运震携家属到达兰州。陕甘宁诸省学子听说他在此讲学,都慕名前来受业。《皋兰县志》记载道:“兰山书院……自初设至今,所延院长凡十余人,率皆名宿。其最著者……滋阳牛运震,……疑业成诸科名者,指不胜屈。而文行并著,亦复有人。”

讲学之余,牛运震深入研究经、传、子、史百家书,学识有了更高造诣。他看到八府三州的士子负笈追随,深受创伤的心才颇感慰藉。但不久,最敬重的叔父牛梦英去世,父亲也年老体衰,渴望叶落归根。牛运震知道,该是东归的时候了。

乾隆十五年(公元1750年)六月,牛运震辞书院职务,收拾行囊,踏上归途。沿途门生故旧饯送,留恋不舍。月前秦安士民曾来兰州敦请,请顺道秦安辞行,让百姓得见“牛父”一面。及抵秦安,百姓不禁哭声一片。盘桓数日,牛运震以“父母在堂”坚辞,才在唏嘘感慨中上马踏上归途。有门生不舍先生离去,一直送到千里之外的灞桥。

面对秦安人民的深情厚谊,牛运震感慨万千,他作《留别秦安士民》七律十首,抒发对秦安的眷恋之情,“十载离情说不尽,一鞭残照又天涯”。

东归后,牛运震务农教子,潜心著述,颇感安居。在此期间,他撰成《尚书评注》、《论语随笔》和《孟子论文》等著作。

牛运震虽居兖州,声名却远播四海。乾隆十九年(公元1754年),山西巡抚聘牛运震主讲晋阳三立书院。第二年春,又聘赴蒲州河东书院。书院起初生徒寥寥,但不久平阳以南、中条山以北,晋阳,甚至连陕西士子也都闻名竞来就学。附近民房、道院住满学子。牛运震讲授精深,循循善诱,学生敬若父母,师生相处极好。但因牛身体渐衰,不愿久居异乡,于是年底决意东归。学生苦留不住,饯送盛况仿佛甘肃东归之时。

牛运震返兖后,次年春天应本郡太守聘请,主讲少陵书院。他边讲学,边著作,晚年生活甚感安定。不料这年秋天大儿子牛衡婚后不久去世,年仅十九岁。这使牛运震痛不欲生,声泪俱下地写长数千字的《祭衡儿文》,其中道:“……呜呼!天亡吾一十九岁成人子,又夺吾一得意门人,而又摧绝吾一家庭平生知已!是尚得为天道耶?是如之何而谓之为不丧予耶……”

仕途坎坷,生活厄运,牛运震形神憔悴,身体日益衰羸。他自感时日不久,便想谢绝尘俗,潜心经史,实现“贯穿百家,删拾前史”的宏愿,写成几部“永为典纪”的著作。他不顾羸弱多病之躯,执意和时间赛跑,夜以继日奋笔疾书,终于完成《春秋传》《周易解》两部著述。

乾隆二十二年(公元1757年),泰安府太守敦请牛运震主编《泰安府志》。牛运震久蛰思启,想借以排解郁闷,便答应明年前往。他在《与袁代伟书》说:“仆明年修辑《泰志》,定于岱宗峰顶为雨樵作一不朽之文。”然而乾隆二十三年正月二十二日酉时,牛运震抱着满怀愤懑,溘然长逝,享年五十三岁。

这时距离牛运震离开秦安已十三年,但他病故的消息传到甘肃后,秦安、徽县、平番等地的百姓仰天大哭,纷纷设坛向东遥祭,“士民不期而聚者达千余人”。祭毕,又公举代表数人,携带诔文、香烛、供品等,日夜兼程来到兖州,跪灵恸哭致哀。牛运震在秦安行宽简政治,与民同乐,他的恩德百姓永远铭记,不随时光流逝。直到乾隆四十年(公元1775年),牛运震已离世17年,离开秦安更是足足30年。乾隆帝鉴于沽名而立的“德政碑”“去思碑”过多过滥,下令一律推倒。秦安百姓泣血争之,竟得以保存。

牛运震主讲过的兰山、晋阳、河东书院,也寄来了诔词致哀。

牛运震官居七品,还因谗免官,但在其身后,越来越得到众人的重视和尊敬。著名金石学家孙星衍为他撰写墓表。道光年间,大学士、两江总督孙玉廷撰写《牛真谷先生传》。《秦安县志》将他置于“名宦”第一位;《滋阳县志》把他列于“师儒”之列,仅居颜回、大江公等之次。

《清史稿》更是从浩如烟海的基层官员中,采英撷华,将他收入《循吏传》,并给予很高的评价。

牛家社区党委书记郭振江表示,已为牛运震建起纪念馆,让更多的人了解牛运震的政德功绩。“下一步将复建牛运震故居,打造廉政教育基地,让更多的人了解牛运震清廉为官的品质。”

宦陇十年,百姓称便。牛运震“有心即可为循吏”,说到做到。