过年,是我国最隆重的一个传统节日。俗话说:“过个大年,忙乱半年。”可见人们对这个节日的重视程度,既然如此,那么古人是如何过年的?又有哪些有趣的习俗和活动呢?

民谣云:“二十三糖瓜粘,二十四扫房子,二十五做豆腐,二十六割年肉,二十七洗疚疾,二十八贴窗花,二十九蒸馒头,三十儿晚上熬一宿,大年初一访亲友,大年初二祭先祖,初三初四逛庙会,十五晚上街上走。”

古人过年,有大年和小年之分。小年是指腊月二十三(或二十四),谓之“迎春日”,或叫“扫尘日”。早在尧舜时代,民间就有了扫尘的风俗,“尘”与“陈”谐音,即:除陈布新之义,就是要把一切的噩运、晦气统统扫地出门。小年最重要的活动是送灶神。据说,在这一天,灶王爷要向玉皇大帝报告人间的情况,为了让灶王爷在玉帝面前多说好话,少说坏话,人们常常将糖糊在灶王爷(画像)的嘴上,然后再将其火化,到了除夕再将灶王爷迎回来,即:再买一张新的灶王爷画像贴上。自古以来,民以食为天,人们最大的愿意就是能吃饱穿暖,因此,人们把祭灶当作迎年的头等大事。

大年是指从腊月三十(或二十九)开始,一直到正月三十或二月初二龙抬头结束,时间跨度非常长,其中包括了好几个小节,诸如:除夕、元宵等。和现在一样,除夕也是古人最看重的节日,所谓“一夜连双岁,团聚迎三元”。在这一天,不仅有着许多庄严神圣的仪式,还有着丰富多彩的活动。周朝和秦朝时期,每年岁末,皇宫里都要举行盛大的“大傩”仪式,击鼓驱逐疫疠之鬼,称为“逐除”。相传,过年时,诸神回天上述职,各种鬼怪倾巢出动,兴风作浪,残害百姓。所以,在春节期间有一系列驱鬼、避邪的活动,还有不少的禁忌。

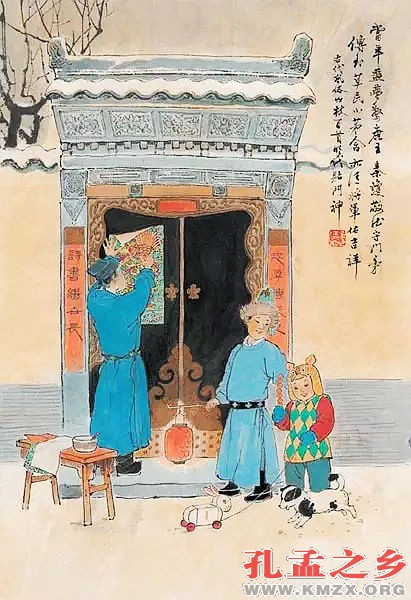

王安石在《元日》中也写道:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏,千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。”《红楼梦》中也有关于除夕的记载:“已到了腊月二十九日了,各色齐备,两府中都换了门神,联对,挂牌,新油了桃符,焕然一新。”其中的桃符就是春联的前身,古人认为,桃木是五木之精,能降妖除魔,因此,家家户户的门前都要悬挂桃符,以驱鬼怪。除此之下,除夕还有镜听、照田蚕、卖痴呆、打灰堆、贴门神、年画、窗花、祭天、祭祖等活动。

过年时,古人还有饮屠苏酒的习俗,据说在元日早上喝此酒,能保一年不生病。苏辙在《除日》中写道:“年年最后饮屠苏,不觉年来七十余。”古人饮屠苏酒十分讲究,要从年少者开始,这与现在的饮酒习惯恰恰相反。大概他们觉得,年少者一天天长大,先饮酒以示祝贺,而年长者过一年少一年,后饮以示挽留。

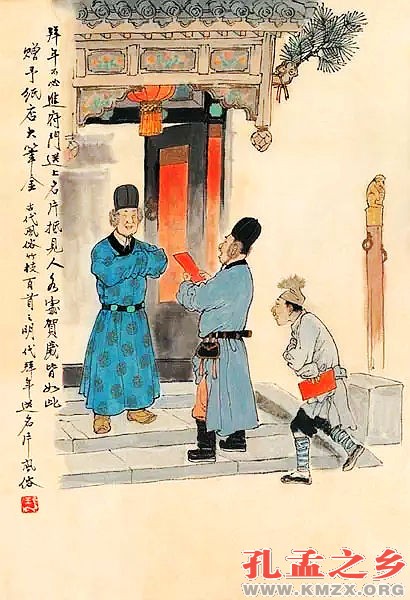

从正月初一开始,人们便忙着走亲访友,直到赏完花灯,闹完元宵,年味才渐渐散去。较之现在过年,或许古代更有意思,也更有乐趣。