曲阜是先秦时期鲁国的都城,也是我国伟大的思想家、教育家孔子的故乡,中国传统文化的主干——儒家文化的发源地。正因为如此,曲阜被人称为“东方圣城”,作比西方圣地耶路撒冷。而在曲阜城内,除了与孔子有关的洙泗书院、孔府、孔庙、孔林等古迹外,还有寿丘、少昊陵、周公庙等历史文化遗存。这些古迹是我国历史文化的见证,它们如同其所见证那一位位深沉的历史哲人,静静地伫立在这座小城中,看花开花落,世事变迁。也正因了这份文化底蕴,这座地处山东鲁西南的小城和周围的城市相比,显得格外的古朴、典雅。不仅如此,这一处处的古迹,所展现给人们的,并不仅仅是它个体的文化体现,如果将它们集中、串联起来观看,正是一部鲜活的儒学史,不必书写任何文字,不必作出任何注释,它们的存在就是历史,就是一部儒学的发生、发展与变迁的历史。

一、寿丘、少昊陵:古老的文化遗迹与先鲁文化底蕴

儒学的产生不是凭空的,而是古代历史文化的积淀与酝酿,这种积淀与酝酿早在鲁国建立之前就开始了。根据考古发现,在距今7000年到4000年的时间里,曲阜一带曾相继存在过北辛文化、大汶口文化和龙山文化等一系列的文化形态。古籍也记载曲阜一带曾是许多古代部落或部落首领活动的中心,如《史记·周本纪》引《帝王世纪》云:“少昊邑于穷桑,以登帝位,都曲阜。”又云“炎帝自陈营都于曲阜”,“颛顼始都穷桑,徙商丘。”《史记·五帝本纪》也说:“舜耕于历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘。”穷桑、曲阜都是指后来的鲁国建都之地,即今之曲阜,寿丘则是曲阜的一个地名。从以上可以看出,曲阜在很久以前就是我国先民生息、活动的重要地区。如今,曲阜境内仍保存着与古代帝王有关的文化遗迹,从中,我们可以窥见曲阜一地在先鲁时期所积累的文化底蕴。

目前,曲阜境内所存体现上古传说时代的文化遗迹有两处:寿丘与少昊陵。

寿丘,位于曲阜城东四公里的旧县村东,传说是黄帝的出生地。黄帝是传说中的五帝之一,是中华民族的始祖。关于他的郡望问题,学术界多有争论,一说在今河南新郑,一说在今甘肃天水,而被历史学家和地理学家所普遍认可的地方则是在曲阜寿丘。关于此,历史文献多有记载,《史记·五帝本纪》正义曰:“帝轩氏,母曰附宝,之郊野,见大电绕北斗枢星,感而怀孕,二十四月而生黄帝于寿丘。寿丘在鲁东门之北,今在兖州曲阜县东北六里。生日角龙颜,有景云之瑞,以土德王,故曰黄帝。”《索隐》曰:“黄帝生于寿丘,长于姬水,因以为姓,居轩辕之丘,因以为名,又以为号。”《曲阜县志·古迹》也记载说:“近阜之迹,世传有寿丘”。此外,《周易正义》、《宋书·符瑞志》、《兖州府志·帝迹志》等文献均有关于黄帝生于寿丘的记载。又据《曲阜县志·古迹》记载,宋大中祥符元年闰十月,宋真宗以始祖黄帝生于寿丘之故,下诏改曲阜县为仙源县,并徙治所于寿丘。诏建景灵宫于寿丘,以奉祀黄帝。据元代至正十年周伯琦《重修景灵宫记》石碑记载,景灵宫规模巨大,总共有1320楹殿堂,“其崇宏壮丽无比”;玉雕黄帝像奉于中殿,以当时最高的礼制——太庙礼仪祭祀;宫内还有石碑四通,皆巨大无比。可惜的是,景灵宫在元末战争中遭到严重破坏,千余座殿堂毁灭无遗。如今,在黄帝出生地寿丘仅存一石制牌坊,上书“寿丘”二字。景灵宫遗址现辟为花园,园内仍存巨碑两座,高约17米,宽3.76米,厚1.2米,可算是中国独立石碑之最。

少昊陵,古称云阳山,位于曲阜城东四公里的高阜上,相传为少昊的墓地。少昊,《尚书正义》记载:“少昊金天氏,名挚,字青阳,一曰玄嚣。己姓,黄帝之子,母曰女节。以金德王,五帝之最先。”关于少昊的活动范围,学术界争议较少,历代文献大都记载其活动于曲阜一带。《史记·周本纪》正义载:“少昊邑于穷桑,以登帝位,都曲阜。”《尸子·群治》:“少昊金天氏,邑于穷桑,曰五色,互照穷桑。曰五色,至阳之精,像君德也。”明万历《兖州府志·帝迹志》:“(少昊)能修太昊之法,故曰少昊……在位八十四年崩,年一百岁……冢在云阳,即今曲阜城东北八里。”可见,少昊曾经活动于后来的鲁国建都之地,即今曲阜。因此,《左传·定公四年》称鲁国封地为“少皡(昊)之墟”。据史书记载,如今保存完好的少昊陵,是于宋真宗大中祥符五年垒石成墓,修建而成的。宋徽宗政和年间又曾重修。明弘治年间,陵前庙宇毁于雷火,陵墓仍存,清乾隆年间又重修。由于陵墓是以万块巨石垒砌,呈正棱台形,因此,少昊陵又被人们称为“万石山”、“东方金字塔”。

此外,根据史书以及学者们的研究,除有遗迹标识的黄帝、少昊外,我国传说时代的许多氏族部落或部落联盟首领人物如太昊、炎帝、颛顼、舜、皋陶、后羿等大都在曲阜一带活动过,与曲阜有着或多或少的关联。可以想见,这些著名的古代部落首领对曲阜一带文化的创造与积累的贡献是不可磨灭的。

不仅如此,在鲁国建立以前,曲阜一带还曾是上古重要文明国家——商的旧都,即人们常说的商奄。虽然在考古挖掘方面一直没能在曲阜一带发现商奄遗迹,但是根据史书记载以及考古学者的推测:“奄国晚期所领属的范围,即与后来鲁国所控制的范围相去不远。”(胡秉华:《奄国史之初探》,载《东夷古国史研究》第2辑,三秦出版社1990年版。)虽然后来商都频繁迁徙,但是作为商的一个重要控制地区,曲阜一带受殷文化影响极深,这从后来周封鲁国,伯禽“变其俗,革其礼”(《史记·鲁周公世家》)而历时三年之久即可看出。而且,形式上的习俗、礼仪可能容易改变革除,但是长时期形成的深层的文化内涵却是无法革除的,任何一种文明的发展都是以前代文明为基础的。所以,在先鲁时期,作为我国早期社会所创造的灿烂文化,殷商文化在曲阜一带的积淀是深厚而长久的。

从以上这些文化遗迹和历史记载来看,曲阜一带曾是我国重要的文明发源地之一。在周代礼乐文明进入之前,这里就积累了丰厚的文化底蕴。虽然这些早期文化与后来以“礼乐文化”为主的鲁国文化、儒家文化有着明显的不同,但是,不可否认,先鲁时期的这一文化底蕴是后来鲁文化以及儒家文化酝酿、产生的基础。

二、周公庙:礼乐文化的殿堂与儒学的奠基

位于曲阜城东北隅的周公庙,全称文宪王庙,亦称元圣庙,是祭祀周公的庙宇。因封建帝王曾封周公为“元圣”,故又得名为元圣庙。

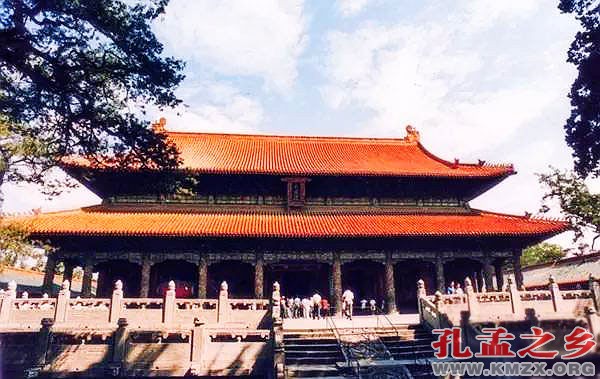

周公姓姬名旦,是周文王之子,周武王之弟,我国古代著名的政治家。曾先后辅佐周武王和周成王,在周朝的建立以及维护周初政局的稳定中功绩卓著。据史书记载,鲁本为周公的封地,由于周公需留佐年幼的成王,因使其长子伯禽代为就封。所以,伯禽即是鲁国历史上的第一位国君。而因周公在周朝的特殊功勋,伯禽被特许在鲁国设太庙,以祀远祖。周公去世后,后代于太庙祭之。鲁亡国后,太庙逐渐荒废。宋真宗大中祥符元年(1008年),追封周公为“文宪王”,并在鲁太庙的旧址上为周公立庙。后来周公庙经过元、明、清历代修建,才具有现今的规模。周公庙现占地28000平方米,三进院落,有门、坊、亭、殿等明清建筑13座57间。其间,桧、柏、楷、槐等古树庇荫,十分壮观。周公庙大门额题“棂星门”,门内左右各立石坊一座,东坊额题“经天纬地”,西坊额题“制礼作乐”,赞颂周公德绩。元圣殿是周公庙的中心建筑,殿内有周公塑像,正中上悬“明德勤施”匾额。如今的周公庙在绿树掩映中,显得越发的肃穆、神圣。而在其深沉静立中,却明显地向人们昭示着周公曾带给过这一地区灿烂的文化。

周公是周代礼乐文化的制订者。《礼记·明堂位》记载:“武王崩,成王幼弱,周公践天子之位以治天下,六年,朝诸侯于明堂,制礼作乐,颁度量而天下大服。”《左传·文公十八年》记鲁人之言曰:“先君周公制周礼曰:‘则以观德,德以处事,事以度功,功以食民’。”《吕氏春秋·古乐》云:“武王即位,以六师伐殷……克之于牧野,归乃荐俘馘于京太室,乃命周公为作《大武》。”虽然学术界对周公制礼作乐与否这一问题还存在质疑,但是根据学者们的研究,古书的相关记载应该都是基本可靠的。当然,《礼记》中所谓“礼仪三百,威仪三千”、“经礼三百,曲礼三千”的繁缛礼仪决不会都出自周公之手,周礼的制订和完善也绝非一时一世而成的,但周公曾制定周代礼乐却是无庸置疑的。因此,从今天周公庙“制礼作乐”的石坊中,我们仍可以看见后人对周公功绩的赞颂。

任何一种文化都是在对前代文化的损益中产生的,周代礼乐文化也是如此。它是对夏商以来礼乐文化的继承和发展。然而,与夏的“尊命文化”和商的“尊神文化”所不同的是,周代的礼乐文化表现出明显的人文特色。《礼记·乐记》记载后人之言曰:“先王之制礼乐也,非以极口腹耳目之欲也,将以教民平好恶而反人道之正也。”又说:“先王之制礼乐,人为之节;衰麻哭泣,所以节丧纪也;钟鼓干戚,所以和安乐也;婚姻冠笄,所以别男女也;射乡食飨,所以正交接也。”可见,周代礼乐实质上是一系列社会生活规章制度,有着规范人的行为和协调人际关系的功能。

随着分封制度的推行,周代的礼乐文化也推行到各个诸侯国,而在各诸侯国中具有特殊地位的鲁国,在宗周礼乐文化的继承与保存方面更是尤为积极。根据史书记载,由于周公之故,鲁国在政治文化等方面也享有不少特权,如鲁国可以“世世祀周公以天子之礼”;“凡四代之器、服、官,鲁兼用之”(《礼记·明堂位》);“得立四代之学”(《礼记·明堂位》孔颖达疏);有周代宫廷之乐——四代之乐等等。这些特权使得鲁国较为完备地保存了宗周的礼乐文化。不仅如此,由于和宗周有着密切的关系,鲁国在很大程度上也积极、自觉地担当起保存宗周礼乐文化的职责,最终使得鲁国成为周礼的“具体而微者”。甚至到春秋末期王室衰微、礼崩乐坏之际,鲁国仍完备地保存着周礼,以致许多小诸侯国纷纷到鲁国学礼、观礼,并且发出“周礼尽在鲁矣”(《左传·昭公二年》)的感叹。

鲁国不仅有保存周代礼乐之功,而且也积极地对其进行了推广,使得周代礼乐渗透到鲁国社会的各个方面,形成鲁国社会根深蒂固的礼乐传统。这对鲁人的社会习俗和道德习惯等都产生深刻影响。

如前所述,鲁立国之前,在曲阜一带就已存在着比较发达的文化。伯禽受封之时,周室为鲁国制定了“启以商政,疆以周索”的政治方针,并分给鲁国“殷民六族”,使之“职事于鲁”(《左传·定公四年》)。这样,伯禽一支所带来的周文化与殷遗民及当地土著固有的文化相互融合,共同形成了鲁国的文化。而从周代礼乐文化在鲁国的推行和影响来看,在多种文化相互交流、融合中,周代礼乐文化逐渐成为鲁国文化的主要内容。至此,在西周以来人文理念的升腾中,在宗周礼乐文化的传播中,鲁文化的基础得以奠定。而儒学生发自鲁文化,因此,鲁文化的奠基实际上也就是儒学的奠基。而在这一过程中,周公功不可没。可以说,没有周公,也就没有鲁国特色的文化,也就没有儒学。因此,今天的周公庙,我们不应该仅仅将它看作是祭祀周公的庙堂,它更是儒学的庙堂,鲁文化的庙堂,中国传统文化的庙堂。

#p#副标题#e#三、洙泗书院:孔子讲堂与儒家思想的产生

洙泗书院位于曲阜城东北4公里的泗河南岸,因“泗水经其北,洙水带其南”而得名。相传,孔子曾在此创办私学,收徒讲道,故旧称先圣讲堂。《阙里文献考》记载:“书院乃孔子故讲堂也,旧亦名学堂。”《续修曲阜县志》载:“周敬王三十六年(前484年),鲁使人迎孔子,于是自卫返鲁,然鲁终不能用,乃与群弟子讲道于洙泗之间,删诗书、定礼乐、赞周易,是洙泗乃为万世教学之地。”至汉代时,“诸弟子房舍井翁犹存”。“其后学废,遗址存焉。”元顺帝至元四年(1338年),孔子五十五代孙、世袭曲阜县尹孔克钦因旧址创建曲阜书院,并设山长一人奉祠。此后,曲阜书院历经多次重修,今日我们看到的洙泗书院乃清康熙五十四年(1715年)修复而成的。书院南北长136米,东西99.4米,占地29.55亩。周绕红垣,内有三进院落,殿、堂、门、房41间。院内柏桧苍翠。如今,洙泗书院成为后人纪念孔子的地方。

洙泗书院是孔子一生众多活动场所之一,但它见证了孔子生平中的最重要经历,即收徒讲学,删《诗》《书》、定《礼》《乐》、赞《周易》。(另外,曲阜又有“春秋书院”,位于城南6公里息陬村西北角。相传孔子曾在此编写鲁国史《春秋》。)这是儒家学派形成与儒家思想产生的基础。

如前所述,在鲁立国以前,曲阜一带文化积累已久,到孔子之时,更是经历了西周礼乐文化的熏染,鲁地的文化底蕴更为浓厚。孔子从小就生活在鲁都曲阜,自然受周礼的影响极大。《史记·孔子世家》记载孔子童年时做游戏,就常常“陈俎豆,设礼容”,学习礼仪;《论语》也记载“子入太庙,每事问”(《论语·八佾》)。而且据记载,孔子曾适周问礼于老聃,也曾学琴于师襄子。可见,孔子对周代礼乐文化表现出极大的兴趣与热情,他本人也曾说:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”(《论语·八佾》)然而,孔子生活的春秋末期,已是王室衰微,礼崩乐坏,社会失序,周代的礼乐制度濒临崩溃。同时,作为礼乐文化载体的《诗》、《书》、《礼》、《乐》等文献典籍也遭到严重破坏,《史记·孔子世家》就曾记载孔子之时“《诗》《书》缺”。

政治、文化上的这种衰败、萧条的景象令孔子痛心疾首,而孔子又是一个有着强烈的社会担当意识的学者,面对失序的社会,他以“斯文在兹”的精神勇敢地担当起挽救社会的重任。他认为要解决社会问题,必须要恢复西周文、武、周公之治,以实现“仁政”、“德治”的理想。孔子把实现这一理想的希望寄托于参政,希望通过做官来治理社会。然而,在当时的乱世,孔子虽然有过参政的机会,也曾取得过卓著的政绩,但他终未能被重用,他的学说也得不到当权者的认可与采纳。孔子希望通过仕途来实现政治理想的道路走自然走不通,他转而继续收徒讲学,整理“六经”。

根据史书记载,孔子曾删《诗》《书》,订《礼》《乐》,并赞《易》作《春秋》,对“六经”都进行了不同程度的编订与整理。而在这一过程中,孔子并非简单地恢复典籍的原状,而是把自己的思想融入其中。特别是《春秋》一书,孔子更是在其中寄予了自己的政治理想,后学孟子对此就有深刻体察,他曾说:“世道衰微,邪说暴行有作。臣弑其君者有之,子弑其父者有之。孔子惧,作《春秋》。《春秋》天子之事也,是故孔子曰:“知我者其惟《春秋》乎!罪我者其惟《春秋》乎!”(《孟子·滕文公下》)《春秋》乃孔子针对无序的社会现实而作,孔子本人也感叹知我、罪我惟在《春秋》,可见孔子在《春秋》一书中,寄予了自己的思想。因此,“六经”虽大多是孔子以前的典籍,但经过孔子的整理与编订,以及新的理解与阐释,它们成为孔子及其学派宣扬自己政治社会理想的工具。

通过对“六经”新的阐释以及一系列对社会、对人生的认识,孔子形成了自己的思想体系。在政治上,孔子提倡“为政以德”,“仁者爱人”,主张“正名”,按照周礼的标准来匡正当时混乱的等级名分。针对社会伦理,孔子提出了“仁”的思想,并对其做了阐释,使人们的社会行为都纳入道德的范畴。不仅如此,孔子的言论中还体现了他的哲学思想,如中庸思想,孔子认为凡事一定要中正适度,恰到好处,“过”与“不及”都是不可取的。

在春秋战国之际——这个经历着巨大变革、动荡不安的时代,孔子思想逐渐形成。这固然是孔子本人的大智慧,但是这不能不说与鲁国深厚的文化底蕴和悠久的礼乐传统密切相关。也只有鲁国这样的文化母体才能孕育产生孔子思想这样的大智慧。孔子的思想学说在当时虽未能被各国统治者所认可和采纳,但在孔子的弟子那里得到了很好的继承与发展,在后世影响深远的儒学也就这样产生了。《淮南子·要略》对此叙述说:“孔子修成、康之道,述周公之训,以教七十子。使服其衣冠,修其篇籍,故儒者之学生焉。”儒家学派形成后,逐渐成为诸子百家中的一个重要学派。孔子以后,“七十子之徒”继承孔子的事业,继续宣扬儒家学说,使儒家之学得以发扬光大。

儒学产生以后,对鲁人的思想行为以及鲁国文化都产生了重要影响,司马迁在《史记·游侠列传》中描述儒学在战国时期的兴盛局面说:“鲁人皆以儒教”。《淮南子·齐俗训》也说:“鲁国服儒者之礼,行孔子之术”。可见,儒学对鲁国文化的影响是很大的。不仅在当时,汉代以来,随着儒家学说“独尊”地位的确立,儒家思想对社会特别是对曲阜一带的影响也是很大的,以致于现在一些人认为鲁文化就是儒家文化。诚然,儒家文化是鲁文化的重要内容,然而,鲁文化作为一个地域文化形态,经历了长久的历史文化积淀,它的内容是丰富而多彩的,把儒家文化等同于鲁文化的观点是不对的。

而今的洙泗书院静静地立于泗河之旁,从这座古老的建筑中,我们似乎可以看见孔子当年讲学、整理古代文化典籍的身影,也似乎可以看见儒家思想如涓涓细流从这里流淌而出。

四、孔庙:祭祀孔子的中心与儒学地位的变迁

如前所述,在鲁国深厚的文化底蕴下产生了孔子思想及儒家学说。战国之时,在孔子后学的大力宣扬下,儒学即已成为社会中的显学。不过,当时的儒学毕竟是诸子学说之一。汉王朝统一以后,随着社会的发展,汉初的黄老之术已无法适应政治的需要,汉武帝遂采取“罢黜百家,独尊儒术”的文化统一政策。这样,经过董仲舒等儒家学者所改造的“新”儒学获得正统、“独尊”的地位,成为社会的统治思想。在自汉至清两千多年的封建社会中,虽然经历了多次社会变革,儒学伴随着多次社会变革,自身也经历了许多变化、革新与拓展。作为孔子的故乡、儒学的发源地,儒学地位的这种变迁迹象在与孔子有关的文化遗迹中表现的更为明显,其中最有代表性的,我们认为应首推孔庙。

孔庙是后人祭祀和缅怀孔子的庙宇。目前,在中国、韩国、朝鲜、日本、越南、印度尼西亚、新加坡、美国等国家所建的孔子庙达2000处之多。曲阜孔庙,作为孔子祭祀的本庙,更是成为世界各地孔庙的表率和“祭祀孔子的中心地”。据记载,孔子死后第二年(前478年),鲁哀公将其住宅三间改建为庙,岁时奉祀,内藏孔子生前所用衣、冠、琴、书、车。汉高祖十二年(前195年),刘邦过鲁,“以太牢祀孔子”。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”及汉章帝召开的白虎堂会议后,经过汉儒董仲舒等人改造的儒学,适应封建大帝国统一的需要,从此开始重视对孔庙的修建。东汉永兴元年(153年),皇帝下令修孔庙,并派孔和为守庙官,“立碑于庙”。魏文帝黄初二年(221年),曹丕下诏在鲁都“修孔子庙”,但规模不大。西晋末年又“庙貌荒残”。东魏孝静帝兴和元年(539年)修孔庙时,曾“雕塑圣容,旁立十子”,为庙内有塑像之始。唐初除下诏在京城国子监修建“周公、孔子庙各一所”外,又令“州县皆立孔子庙”。唐代修庙5次,孔庙已颇具规模。《阙里志》载:“正庙五间,祀文宣王,南向坐……两庑二十余间,祀七十二贤,图绘于壁上。庙后为寝庙,祀亓官夫人。前为庙门三间……”。北宋修7次,最大的一次是在宋天禧二年(1018年),“扩大圣庙旧制……凡增广殿、堂、廊、庑三百十六间。”金时修4次,元时修6次,明时重修重建11次。最大的一次是明孝宗弘治十二年(1499年)。当时孔庙毁于雷击,大成殿等主要建筑123间“化为灰烬”。明帝朱佑樘下令重修孔庙,历时五年,耗银15.2万两。清代重修14次,最大的一次是清雍正二年(1724年),当时孔庙又毁于雷火,清帝胤禛亲到太庙祭孔,并“帑金令大臣等督工监修,凡殿庑制度规模,以至祭器仪物,皆令绘图呈览,亲为诣授。”还调集12个府、州、县令督修,历时6年,形成目前如此规模宏大的建筑群。

从孔庙由简陋到华丽的修建历史中我们可以看出,孔庙的发展变迁与儒学的地位的发展变化是息息相关的。不仅孔庙的草创与后来的增修都属于官方行为,而且历代统治者还多亲至曲阜谒拜孔子。据不完全统计,自东汉至清末,朝廷派遣大臣前往曲阜孔庙祭祀孔子的达196次之多,历代皇帝亲自到曲阜祭孔的也有19次。封建统治者对孔子的这些行为,实际上是为了向天下人昭示其重视儒学的基本立场。因此,在很大程度上,孔子庙实际象征着孔子和儒家思想在中国古代社会中所占的崇高地位。同样,从孔庙的发展变迁中,我们也可以明显地看出儒学在历史发展中的变化。不仅孔庙,从曲阜所存孔府、孔林等多处与孔子有关的遗迹中都能看出儒学的历史变迁。而如今,经历了沧桑巨变的孔庙等文化遗迹,随着社会的稳定、文化的发展,仍在见证着儒学这一传统思想文化在中国的复兴与发展。

从曲阜所存的这些文化遗迹中我们可以看出,鲁文化是在悠久的历史文化积淀中产生的,而鲁文化又直接催生了孔子思想与儒学。作为孔子的故乡、儒学的发源地,曲阜受儒学地位变迁的影响又更为直接与明显。总之,这些历经风雨的历史古迹如同一部鲜活的儒学史,默默地向人们讲述着儒学的前世与今生,令人留恋忘返,感慨万千。

(作者:陈霞,孔子研究院助理研究员)