冷的是王朝,热的是人心。冷热交替之际,有柔情在李白悲怆的心田生成怡目的葱绿。

他记着,记着那个于冬天的月夜里给他送来白米饭的农家妇女(李白《宿五松山下荀媪家》“令人惭漂母,三谢不能餐”);他记着,记着安徽泾县桃花潭的那个领着乡亲、手拉手踏着歌为他送行的农民汪伦(李白《赠汪伦》“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”);他记着,记着那个宣城酿酒的纪姓老人(李白《哭宣城善酿纪翁》“纪叟黄泉里,还应酿老春”)……

当然,让他记忆最多的还是与诗人们的交往与友情。与贺知章,与孟浩然,尤其是与杜甫所建立的情同手足的情谊,才使李白潦倒凄凉的后半生里萌发出了些许金黄的暖色。

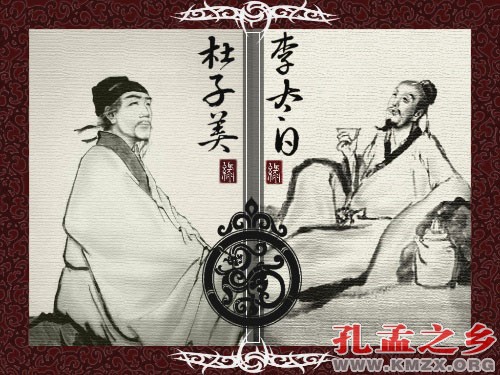

不管史书上怎么记载公元744年的“大”事,我们都应该记住这样一件非同寻常的事件:四十四岁的李白与三十二岁的杜甫在这年的夏天于洛阳相见。在我国五千年的文明史中,有两次重大的相见值得我们纪念:一次是春秋时期的老子与孔子的相见,另一次便是盛唐之时李白与杜甫的这次相见。闻一多先生将李杜的这次会面比喻为太阳与月亮的会面,说是一种千载难逢的祥瑞之事。

刚刚被皇帝贬出长安,李白满腔的郁闷都被与杜甫的相见一扫而光。

夏日是不缺少阳光的,两位伟大的诗人都因这邂逅的缘分,让心里普照着阳光一样明媚的欣喜。夏日又是雨的季节,可是他们的酒兴是比夏日的倾盆大雨还要酣畅淋漓的。文人怎会相轻?不能相忘于湖海,那就在布满着荆棘的日子里相濡以沫吧。他们是在诗歌领域的最为高妙最为深远的地方相遇相通的,那是一个常人难以企及的高度与广度,那里也许只有他们两个。这还是两个最为高尚的心灵和两个最为高贵的人性间的相遇与相通,那种对于生命尊严的亲和与呼唤,那种对于人间苦难的感知与悲悯,那种对于人生理想的渴望与追求,都使这两颗伟大的心灵产生了感天动地的碰撞与融汇。对现实的批判与对生命与大自然的赞美,业已使他们成为了照耀大唐的两颗明亮的星辰。盛唐的热闹局面已经露出了败落的消息,风雨飘摇的岁月就要来临,他们携手的当儿,也许就已经各自默许下生死不变的誓约:皇帝和他们的奴才们把持着世俗的世界,那就让他们把持好了,我们有我们的事情,我们是拓荒者,用我们的全副生命,去将人类精神的领地拓展得无比辽阔又无比的美丽吧。

两位巨人,就这样相挽着由洛阳到开封,再到齐鲁大地,“醉眠秋共被,携手日同行”(杜甫《与李十二白同寻范十隐居》)。大约是相聚相欢了一年多之后吧,两位伟大的诗人相别在当年孔子叹惋“逝者如斯”的泗水之滨。

这一别,有国难横亘其间,竟成永诀。

公元755年11月,安禄山反于范阳,歌舞升平的盛唐骤陷兵荒马乱之中。这一年,诗人王昌龄为酷吏闾丘晓所杀,杜甫写出《自京赴奉先县咏怀五百字》,中有千古名句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。两年后,五十七岁的李白怀耿耿平叛报国之心入永王 军幕,却因皇室的权力争斗而获“叛逆”之罪,病弱之中被流放贵州夜郎。虽然五十九岁时于流放途中遇赦(仅相当于“摘帽”,罪名仍在,一如“摘帽右派”之类),但是身心遭受的巨大打击是不言而喻的。

戴罪,病着,暮年,就连一对亲生儿女也远在山东。李白的心整个都是孤独而悲苦的,悲苦的心里甚至不能泛起一点儿希望的涟漪。这时,他知道有一个叫做高适的诗人,能够救他于危难之中并还他以清白。李白在心里也许一次次想到过高适,当年他李白“高歌大笑”辞别京城之后,就是和杜甫、高适一块在洛阳、开封饮酒作诗指点江山的。而李白获罪之时,正是高适与新皇帝李亨“亲密无间”、当着淮南节度使的大官的时候。但是,当着大官的高适早已“忘”了那段“诗交”,他与满朝的文武一样,为了在皇上那里表现“积极”、“革命”,都在争着与一个戴着“叛逆”帽子的李白划清着界线。冷若冰霜的高适仅仅是“冷若冰霜”吗?他或许已经加入到嘁嘁喳喳说着“杀”字的行列里。看来, “文革遗风”之类,其实是“古已有之”的“国粹”。

拖着病体、满腔塞着悲苦的李白,仍然微扬着头,任三峡的冷风吹拂着长长的白发。白发飘拂的李白注视着荆棘满地的山河,禁不住迎着冷风吟咏起十多年前的诗句:“思君若汶水,浩荡寄南征……”(李白《沙丘城下寄杜甫》)他不知道已经四十八岁的杜甫也是大病缠身、也在颠沛流离之中,但他一定会想到杜甫肯定也在思念着他。

李白没有想错。此时,做着右拾遗小官(从八品)的杜甫,因为多说话上疏救房琯而被贬为更小的官——华州司功参军。小官杜甫丧失了当朝言论的权力,但是大诗人杜甫却站了出来,想念李白,同情李白,说李白的好话。赠李白,呈李白,怀李白,忆李白,梦李白,在杜甫1440多首诗章里,有近二十首专为李白送上理解、思念与赞美——

“死别已吞声,生别常恻恻。江南瘴疠地,逐客无消息。故人入我梦,明我常相忆……君今在罗网,何以有羽翼?落月满屋梁,犹疑照颜色……”“三夜频梦君,情亲见君意……冠盖满京华,斯人独憔悴……。”(杜甫《梦李白二首》)

“文章憎命达,魑魅喜人过。”(杜甫《天末怀李白》)

“不见李生久,佯狂真可哀。世人皆欲杀,吾意独怜才。敏捷诗千首,飘零酒一杯。匡山读书处,头白好归来。”(杜甫《不见——近无李白消息》)

有杜甫这位最大的知己的惦念与理解,李白那迟暮落寞而又怆痛的心怀一定会感到着莫大的温暖与安慰的吧?

真是万里山河一点热。有了这一点热,春天才不会死去,知识分子胸腔中的正气与良心也才不会死去。

当然,穷诗人杜甫也因此为中国的知识分子树起了一个堪称楷模的先例:不要为了做官(不管是多大的官),而卖友、而下贱,不要为了向专制制度和专制统治者表现“积极”而昧了善良与真理,不要随了世态的炎凉而轻看了生命与友情。(李木生)