伏羲庙,在甘肃天水,在河北新乐,在河南淮阳,在山东邹城,都有,天水号称伏羲故里,淮阳号称伏羲故都,邹城尽管有伏羲庙存在,目前还没有定位。

但是,不管是从建庙年代记载或是从建庙实物物证考察,邹城郭里伏羲庙应该是目前全国范围内建庙最早规模最大祭祀伏羲的祖庙。

一、羲皇庙是伏羲后裔的祖庙

古代的庙,是祭祀祖先的地方——祖庙,后来才演变成祭祀鬼神圣地的地方——神庙。为祖先伏羲建庙和为神伏羲建庙,意义是不同的。如果是祭祀伏羲神,那就跟伏羲没有关系;如果是祭祀伏羲祖,伏羲庙就一定是其后代所建,跟伏羲有关系,问题是,伏羲和伏羲后裔,如果是在祖居地不迁移的话,后裔建立伏羲庙的地方一定就是伏羲的原居地,如果伏羲和其后裔发生了迁移,则建立伏羲庙的地方,就不一定是伏羲的祖居地了。远古人类,往往处于游居状态,其生活地,是很多的。

天水伏羲庙,始建于明成化十九年至二十年间(1483——1484年),前后历经九次重修,形成规模宏大的建筑群。河南羲皇故都淮阳伏羲庙,建于明英宗正统十三年(1448年)。两者修建时间,都很晚。

在山东凫山山脉范围内,有三处规模宏大的伏羲庙,而且都很古老。一在邹城市郭里的东凫山,一在滕州市大坞的染山,一在微山县两城的陈庄。三庙呈三角形相对,各距二三十里路。

其中尤以邹城郭里的最为宏大。此庙在凫山东主峰的西麓。伏羲庙始建年代无考,后唐长兴二年(931年)重修时已具有相当规模(有记载的最早的碑刻在后唐长兴二年,是重修的碑刻)。《邹志》载:“人祖庙,祀伏羲,亘古今存。”,此庙在东凫山主峰的西麓。创修时间最晚也应在唐代。因为有记载的最早的碑刻在后唐长兴二年(公元931年),就已经是重修的碑刻了。

文字记载最早的是微山伏羲庙,在汉代就有记载。微山伏羲庙北依凤凰山,南抱微山湖,始建时间不祥,唐时重修。

山东伏羲庙,比羲皇故里的甘肃天水的伏羲庙建筑群和羲皇故都的河南淮阳的伏羲庙建筑群重修的时间早上几个朝代。

从“爷娘庙”的庙名看,山东济宁市凫山山脉范围内,可能是伏羲后裔的祭祀伏羲的地方,其他地方,可能是祭祀伏羲神的地方。

二、羲皇庙建造年代文献记载

大家知道,古人对于山岳有着近乎宗教一般的崇拜与敬畏,它们最早的祭祀对象是人祖和山水,人祖是古人的生命之本,山水则是古人赖以生存的基本条件。

东凫山西麓的爷娘庙始建于何年,至今没有探寻到确切的创建年代记载,遍查有关的古籍,说法不一,世人却说它是“亘古今存”的古庙宇。

尧王在位时便有人在此设祭坛而供奉先祖伏羲氏,此说无文字可考;

此庙始建于周初,这种说法较为可信。武王伐纣后“兴灭国,继绝世,举逸民”。此时伏羲的后代便在黄河下游,淮水流域,济水一代建立了“任、宿、须句、颛臾等诸侯国。

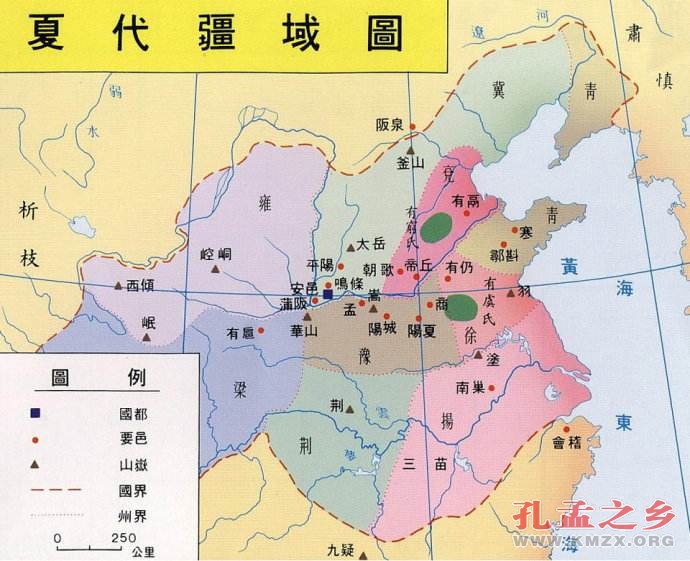

《左传·僖公二十一年》载:“任、宿、须句、颛臾,风姓也。实司太皞与有济之祀,以服事诸夏。邾人灭须句,须句子来奔,因成风也。成风为之言于公曰:‘崇明礼,保小寡,周礼也;蛮夷猾夏,周祸也。若封须句,是崇皞、济而修祀,纾祸也。’”任、宿、须句、颛臾都是诸侯小国,任在今山东济宁,须句在凫山、宿在东平湖东岸,颛臾在泗水附近,靠近费县。太皞即伏羲氏,风姓。四国共同负责掌管太皞和济水神的祭祀,按五服之数朝贡中原各国,可见济水在古人心目中的地位,是与华夏始祖伏羲同等的。

须句国被邾人所灭,国君须句子逃到鲁国避难,该不该保护这位亡国之君呢?成风(应是鲁国大臣)对鲁僖公说,尊崇神明之祀,保护弱小国家,这是周的礼仪;蛮夷扰乱中原各国,这是周的灾祸。若封了须句国的爵位,就是尊崇太皞和济水之神,也是缓解祸患的明至之举。一名逃到临国避难的亡国之君,由于信仰相同,尊崇同一个祖先和同一条河流,就能受到如此礼遇,可见2600年前太皞和济水神的地位之崇高。作为任国地界上的凫山位于这几个诸侯国的中部,于是便在凫山立坛而祭祀先祖伏羲氏。太昊(伏羲)寿终后,他的儿孙沿淮河北岸发展,趋黄河下游控制了济水流域一带,春秋时建立了“任、宿、须句、颛臾”等国,共传十五世《中华历代帝王录》这是周初伏羲后代在此方立国的确证。此方立国所在凫山设坛“奉太昊有济之祀”,这是《左传》中的记载。

魏晋间皇甫谧著《帝王世纪》中说:“冢在山阳高平之东也。”。按李吉甫《十道图》云:“兖州境内伏羲陵也,盖邹尝隶兖故也。”这里也足以证明此庙是一座历史悠久的古庙,当地乡民均有说法。

唐·李吉甫撰《元和郡县志》卷十一载:“凫山在县东南三十八里,诗曰:‘保有凫绎,遂荒徐宅’,即此山也。”

北宋·乐史编著的《太平寰记》卷二十一的记载,与上条同,唯缺后面的“即此山也”四字。

金代登仕郎藤县、邹县主簿兼管勾常平仓事田肇在《凫山人祖庙碑记》载“人祖庙祀伏羲在邹县西南六十里东凫山西麓,亘古今存。”据《齐乘》载“閟宫曰:‘保有凫绎’逐荒徐宅,‘凫绎’二字山名也,古有伏羲庙,今有伏羲陵墓……。”

元代嘉仪大夫大都路达鲁花赤岳《重修伏羲庙碑记》载“伏羲都陈……至周任、宿、须句、颛臾四周,风姓祀太昊有济之祀……当时庙斯山麓,亘古今存。”从而确凿的写出了立庙的原委。

元·于钦《齐乘》卷一:“凫山,邹县西南五十里。《閟宫》曰:‘保有凫绎,遂荒徐宅’传曰:凫绎,二山名也。”古有伏羲庙,今云有伏羲墓。按《左传》:“颛臾风姓,伏羲之后,实司太昊之祀。邹鲁有庙是也;伏羲都陈,有墓非也。今讹作爷娘山。”同书卷四:“伏羲庙、滕州染山。愚按颛臾风姓……”下文与上段所引相同。

《大明一统志》卷二十三:“凫山,在邹县西南五十里,接鱼台县界,《诗》有‘保有凫绎,遂荒徐宅’,即此。其阳有伏羲庙遗址。世传伏羲画卦于此,故土人呼其处为八卦山。”

《大清一统志》卷一百二十九:“凫山,在邹县西南五十里,接鱼台县界,即《鲁颂》之凫山也。”同书卷一百三十:“伏羲庙,在滕县西北五十里……”下面照引了《齐乘》“颛臾风姓”那段话。

《山东通志》卷九《古迹》:“鱼台县……画卦台,在县东北七十里,凫山南。山前有伏羲庙,庙侧遗迹甚多。《齐乘》……”下引略。同书卷二十一《秩祀志》:“鱼台县……伏羲庙在县东北凫山之麓。庙后有冢,冢东有画卦山,详古迹。”

明·于慎行《兖州府志》:“凫山…山南有吕公洞,洞有丹井。其上有伏羲庙。庙前双柏,可数千年物。”

1525年的《邹县地理志》卷一,“凫山,在城西南五十里,在薄梁社郭里村,形势如凫回翔之状,故名。山南有吕公洞,上有丹井。山腰有伏羲庙,庙前有双柏,仅千年馀。其凫岭老树,传为十景之一。”

1611年的《邹志》卷一《庙食志》:“其以圣皇祀于民间者,有伏羲庙,在县西南五十里凫山之阳。成化十三年孟希琏建。”同书卷二,对山的记述与前书相同,不赘。

1673年的《邹县志》卷一:“人祖庙,二座,祀伏羲。一在县西南隅六十里东凫山之西麓。亘古今存。按《左传》周时须句风姓,司太昊有济之祀。邾灭须句,则太昊庙祠在此方久矣。其庙规制巍峨,檐以琉璃,象以金碧。历代增修,金元俱有碑刻。每值上巳、重九,民间至庙祈子,有求必应,俗称为爷娘庙。”

1674年康熙十二年朱承命编写的《邹县志》也作了说明:“凫山亦名承雀山,东西两凫山,周围一百六十里……。此山上古亦作伏山《鲁颂》始作凫也。”实属山名的演变,为以伏羲命名的山上建立供奉伏羲氏庙宇的说法作了注脚。

1892年的《邹县续志》又给它多出一个名字:“鲁府山”,亦不知何据。

1917年《邹县地理志》记述说:“凫山亦名承雀山,在城西南五十里,群峰衔接.络绎不绝,远望若水上之凫.东西两凫山周围一百六十馀里。东凫山西麓有伏羲庙,凫、绎两山东西对峙,津浦铁路纵贯其间。”《鲁颂》所云:“保有凫绎”,即此山也。

三、羲皇庙建造年代实物物证

(一)永元碑

西汉永元年间立,原立于凫山西寨里井上,据旧志记载,存于鱼台马东泉家。前半段碑文为小字三行隶书:“永元七年九月辛卯,昌德元君立是堂。八年二十日工成,十九丈直钱十万君本治令建初九年(下缺)。”后半段因购时西寨里井北村民用于垒建猪圈,碑文磨损严重,其边际只剩“兄弟并立”四字。其首行‘仲官君’三字,与永元碑前半段前后相称。

(二)唐王勒令重建

就实物物证而言,人祖庙为唐王勒令重修,尉迟敬德监工,这说法原《人祖庙谱》有记载,芦家庄陈元刚人祖庙道士(已故),陈道士为在庙道家六十八代传人,隶属泰山庙,当时他神智尚清,他说:“听老师讲山庙是唐王重修,一九二九年‘烧庙’后,我回家以修称为业‘十年动乱’期间‘破四旧’,我收存的《庙谱》、《县志》及我读的经书全部烧掉。”从有关资料和采访可以证明,羲皇庙始于唐代是可信的。

(三)公元931年重修过

羲皇庙南唐明宗长兴二年(公元931年)重修过。但未见实物物证。

(四)公元964年重修过

凫山爷娘庙创建年代,现已得到考证的最早记载的实物证据是宋太祖乾德二年(公元964年)的重修碑,可惜该碑遗失。

(五)公元1104年之前就已经具备相当大的规模

由于宋太祖乾德二年(公元964年)的重修碑遗失,无法明证。目前,现存可考、年代最久的直接物证,当为湖北省阳新县1986年发现的“鲁国之图”石刻碑图,该图中有邹城郭里凫山、伏羲庙文字及位置,与郭里爷娘庙遗址位置完全一致。

1986年,湖北省阳新博物馆接到北京故宫博物院一位老专家的电话,称他在查阅《湖北通志》,《兴国州志》等文献时,找到了阳新有“鲁国之图”的相关记载。请阳新文物部门寻找实物是否存在?

阳新博物馆马上开始查找工作,历经数月却无结果。同年秋天,阳新实验中学在拆迁老儒学时,在孔庙东厅的一面墙上发现了鲁国图碑。图碑高217厘米、宽112厘米;地图纵152厘米,横88厘米。

该图反映古鲁国都城(周代鲁国之城,即今山东曲阜)及其附近的地理形势。方位为上北下南,左西右东。因古鲁国都城与孔庙、孔府、孔林等为该图中心内容,故上部题刻图名《鲁国之图》。中部所绘范围,北到泰山,西临泗水,东达景灵宫,南至峄山、凫山,与文献记载基本一致。该图中心图面以“古鲁城”的平面图为主,为椭圆形。兼绘附近山川、城邑、古迹等。“古鲁城”城垣遗址与城门,城内外的孔庙、杏坛、孔府、阙里、孔林以及泗河、沂水等突出表示,绘画醒目。大型建筑群主要分布在鲁城内。有鲁国故都宫殿遗址、孔庙、颜庙、文宪王庙(即周公庙)、胜果寺和城外东部的县衙、太极观、景灵宫,以及东南部的颜母庙、宣圣庙和圣侯庙等。比较重要的墓地分布在鲁城北部和东部地区。有孔子墓、伯鱼墓、子思墓、陈景韶墓、齐国公墓、鲁文公墓、鲁恭公墓和孟子墓等。标绘的几十处居民点有:城内的孔圣村、开元里、神农里城外的燕居里、洙泗乡、开元乡;鲁城东北的汶阳城、野井城、谷墙镇,以及西部的虞城、陵城等。图中内容偏重于北宋年间该地区古宫殿建筑、古墓葬、古文化遗址的分布状况。特别值得我们高兴的是,在鲁图左下方有郭里凫山、伏羲庙明确的标注。《鲁国之图》有拓本,拓本地图下部镌有宋兴国军教授俞舜凯于南宋绍兴二十四年(1154年)撰写的跋文,其早年游学四方,在山东袭庆府。政和八年(1118年)升兖州置,治所在暇县(即今兖州)得到该图,根据其藏逾三十年的记述,该“鲁国之图”在1104年前就已经存在。由于伏羲庙所处位置离曲阜较远,而能标注于鲁国地图之中,可见,邹城郭里伏羲庙在1104年之前就已经具备相当大的规模了。由此,邹城郭里伏羲庙创建在964年以前是确凿可信的。

据《湖北金石志》所录鲁图识文原图,成于北宋徽宗宣和六年(1124年),宋兴国军教授俞舜凯于绍兴二十四年(1154年)刻于石碑。

综上所有记载,可以看出关于凫山最早的引述不外《诗经》与《左传》。现知最早的碑是宋太祖乾德二年(公元964年)重修碑。由此可见,邹城郭里东凫山羲皇庙现存遗址重修于宋太祖乾德二年(公元964年)的记述是可信的。这也比甘肃的天水早多了。

需要说明的是,上面提到的《齐乘》说“古有伏羲庙”,《大明一统志》称“伏羲庙遗址”,又当作何解释呢?原来它在一千多年的历史沧桑之中,几成几毁,中间经过好几个很长的时间断档。现把它的历次重修时间罗列于下:

#p#副标题#e#宋乾德二年(公元964年)

金明昌二年(公元1191年)

元至正六年(公元1346年)

明正统四年(公元1439年)

明成化十三年(公元1477年)

明正德二年(公元1507年)

明万历四十五年(公元1617年)

由以上的年代可以看出,它在每次朝代更替之间的重修间隔,最多可达二百多年,最少也接近百年。《齐乘》出书在至元五年(1339年),距金代重修已148年之久。《大明一统志》虽是英宗天顺五年(1461年)出书,但材料集篡集在永乐之世开始,也处于元明之间的断档中。不仅如此,胡继先《邹志》直写作“孟希琏建”,连重修字样都不带。可见在此以前连痕迹都没有了。近现代我们所见到的人祖庙,当是明朝后期重建的。但有一点可以肯定,即历次重建都在原址上,有殿前双柏为证。它在明朝便被认为有近千年树龄,而成为诗人咏唱的对象。虽是估计数,但也可说是很古老的树了。

结合目前有关鲁南凫山伏羲和女娲的资料和有关研究的成果,至此,我们可以将羲皇庙的考证,以及爷娘庙的特点略作以下小结:

小结一:从庙宇兴修的角度来看,爷娘庙集中于凫山一带?为何大多初建或大规模的重修、重建于唐末或五代与金代时期?是否在民族争战或所谓“异族入侵”时期,有着明确的济时致用的考虑?是否是这一带人们有着强烈的华夏正统意识,在遭遇“五胡乱中华”、“洙泗上,弦歌地,亦膻腥”之时,激发出强烈的认祖归宗的文化认同需求?这些疑惑,都需要在今后的探究和实地考察中,各位大家共同进行研究和交流。

小结二:凫山山脉及其附近地区,三个人祖庙之间的周围,近一百公里范围以内,应是被邾国所灭以前的须句故地。鲁文公七年以后为鲁国占有,成为鲁国隔着邾娄、南瞰徐淮的一块飞地。后人所以在这一带修了三个伏羲庙,便是因为这里是太昊后裔故地的缘故。它是唐末创修,明清之际具有后来所见到的规模。

小结三:庙宇中神像排列的次序与民间信仰活动的指向之间,有一种不对称的关系。庙宇中的神像排列,基本上都是伏、女并有,伏主女附,而在民间信仰活动中,则阴盛阳衰,信众对女娲的信仰占压倒性优势。

小结四:从庙宇神职人员的生产机制来看,围绕着爷娘庙,道俗之间有着比较固定的交换机制,一方提供神圣庇护,一方提供经济资源。这些具有鲜明地域性色彩的民俗事象,需要深入挖掘,经过转换,定会成为一种极为难得的民俗旅游资源。