孔子与曲阜、尼山的关系,成就了曲阜的自豪与优越,但细究邹鲁文化关系,又不得不承认,孔子不仅是“宗周”、崇拜周公,对鲁国文化的发展、飞跃产生了巨大影响,而且孔子的文化基因也是殷商文化、东夷文化与周文化融合的结果。

而居东夷的“邾(邹)”国文化,其实就是殷商文化、东夷文化的代表,在孔子身上发生作用。

孔子像

试举数例以证之:

孔子被称为“邹人之子”。 《论语八佾》“子入太庙,每事问。或问:‘孰谓邹人之子知礼乎?入太庙,每事问。’子闻之,曰:‘是知礼也。’”

太庙,是国君的祖庙。孔子去太庙参加鲁国国君祭祖的典礼。他一进太庙,就向人问这问那,几乎每一件事都问到了。当时有人讥笑他:“谁说‘邹人之子,懂得礼仪?来到太庙,什么事都要问。’”(邹,当时县名,孔子出生地,在今山东曲阜县东南十里西邹集。孔子的父亲叔梁纥,做过邹县的县官,所以当时有人管孔子叫“邹人之子”,意即邹县县官的儿子。)孔子听到人们对他的议论,答道:“我对于不明白的事,每事必问,这恰恰是我要求知礼的表现啊!”

最早的“邹国公”是孔子:北周大象二年(公元580年),静帝宇文衍追封孔子为“邹国公”,“邹”是国名,“公”是爵位。后来,孟子也被封过“邹国公”。

唐代以前的孔庙是在邹县设立的:唐《括地志》记载:“叔梁纥庙亦名尼山祠,在兖州泗水县五十里尼山东址”。由此推断,尼山孔庙建筑群应始建于北魏时期。这时的尼山建筑群,其功能主要是纪念孔子父亲。这个时代的“尼山”,尚属于邹县。直到20世纪中期才因尼山水库管理方便划给曲阜。

孔子的文化体系中,“礼”来源于周公,“仁”则来源于代表东夷文化的“三邾”文化(专文另论)。

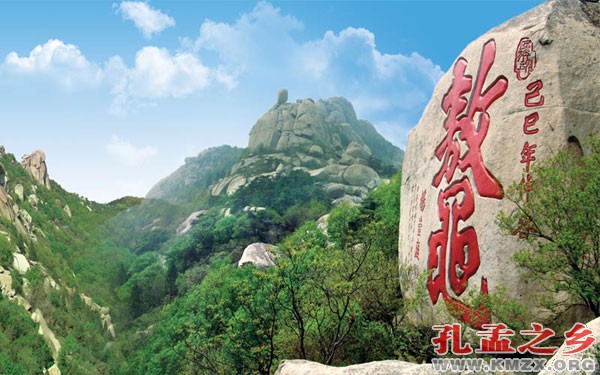

邾国故城邹城峄山

孔子的母亲国应该是邾国:

孔子母亲颜氏。颜姓后裔以邾武公之名——颜为姓氏。此即后世中国百家姓中颜氏的由来。颜氏在当时的“三邾”相当著名,孔子有八位高足就是郳国的颜氏(唐颜真卿有“孔门八颜,皆郳出也”的话)。邾武公死于前796年,孔子生于公元前551年,颜母家族此时得姓仅二百余年。颜母当时居住之地邹县“颜母庄”应该属于邾国地望(邾国之地与鲁国“击柝之声相闻”),颜母对孩子的教育不仅受到鲁文化的影响,更会受到母国文化的影响。

另外,孔子死后,葬于邾国的母亲河“洙水”旁,似乎有一定的上述含义。

孔子向往的“君子之国”“ 君子之风”,在东夷。孔子曰:道不行,欲之九夷,乗桴浮於海。当有人向他指出东夷鄙陋时,他说:“君子居之,何陋之有?”(《论语·子罕》)即:那是君子居住的地方,有什么鄙陋的呢?孔子对东夷人及其文化是相当尊重的。东夷地区当有敦厚和平、好让不争的民风。这种民风在“礼失而求诸野”的中国已不可得,但仍为人们所向往,称之为君子之风。

相对于孔子与邾国,孟子则有鲁国的基因:据有专家考证,孟子是鲁国“三桓”的后裔,孟子的母亲去世,孟子将母亲“归葬于鲁”,亦可证之。赵歧在《孟子题辞》中说,孟子是鲁国公族孟孙氏的后代,所以他将母亲归葬于鲁。杨向奎先生认为,这种说法是比较可信的。